記者黃秋儒/新北報導

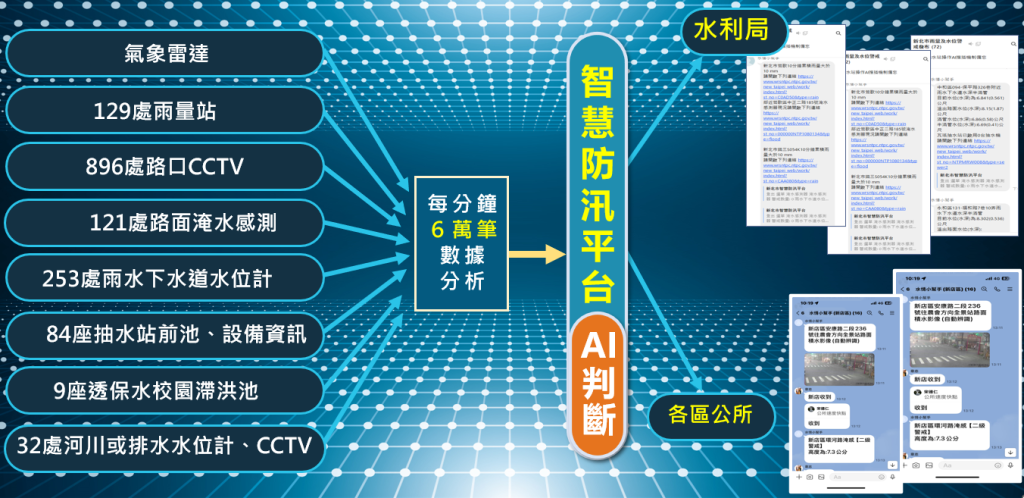

新北市水利局長宋德仁今(3)日上午在市政會議,以「一機在手 防汛ALL IN」為題進行專題報告。宋德仁指出,過去防汛作業仰賴人工通報與零散的監測平台,應變缺乏效率且耗時,新北市智慧防汛平台,依照第一線防汛人員的實際需求開發,整合「全時監測、AI判斷、即時推播」,每分鐘能處理6萬筆數據,運用AI技術,並即時同步推播29區公所,大幅提高處理效能,並且化被動為主動,應變時間比以往至少提前2小時。

新北市副市長劉和然聽取簡報後表示,全國獨一無二的「智慧防汛平台」,讓水利人員能夠從天上到地底下的水情,一支手機全盤掌握,並且持續運用AI人工智慧即時整合與判斷,使防汛指揮中心猶如移動式作戰指揮所,讓決策零時差,並且搭配未來的AI發展,取得更智慧的防汛功能,真正把科技轉化成守護市民安全的力量。

宋德仁簡報中提到,比起台灣其他城市,新北市面臨防汛的挑戰尤其艱鉅。新北市有七成為山地卻有七成人口居住平地,都市密集開發使綠地減少,降雨時逕流量增加。若要興建雨水下水道、滯洪池,或者改建抽水站,受限於道路下方管線密布,面臨極大困難。市府透過16座抽水站預抽、推動透水保水自治條例,以及結合公園與校園的透保水設施,成功創造近300萬噸滯洪量能,有效因應極端氣候。

宋德仁表示,這幾年來平台功能不斷創新,除了平時有66座抽水站能主動接收推播,精準操作閘門。降雨期間,更有8處雨水下水道縱剖面搭配抽水站AI操作,由單純監測前池水位,升級為將上游的雨水下水道水位一併考量,提醒操作人員即時啟動或加開機組進行抽水,騰出下水道的滯洪空間。9座的透保水校園也與平台的下水道水位聯動推播,能由遠端操作進行多次排空作業,提升防洪成效。

宋德仁強調,在雨量監控最具突破性的進展,是去年底開發6處CCTV雨絲辨識,在降雨達到10mm/10min條件下,透過AI技術的學習,其判斷降雨強度的能力,比氣象署提前16分鐘辨識暴雨正在發生,為分秒必爭的防汛工作,爭取更多預警時間,114年底將再新增6處。607支具有積淹水影像辨識功能的CCTV,搭配淹水感測器的雙重驗證,能即時瞭解積淹水的範圍與深度,今年目標將再增加100支。另外也有30處的雨量站,開發了降雨達到警戒值時,系統會自動推播周邊的水情資訊的新功能,方便防汛人員快速判斷積淹水成因。