■林瑞麟

我常在想,如果人生如詩,就可以一直改一直改。

過了充滿疑惑的不惑之年才開始寫詩,源自於對世事無法了然。一圈一圈的焦慮湧至,時序偏軌,我在白晝反芻夜的黑,翻轉螢幕面板的藍,刪去、拷貝、貼上。許多年以後,發現我所踏過的那些泥濘底下,原是充滿養分的沃野。所幸詩是有機的載體,文字寄生於心,繁衍於語,總是能長出屬於自己的樣子。

我的心,總是在背叛我的嘴。我曾說過我不寫詩的,我卻在詩裡複製背叛。在2021年我出書了,當聯文要為出版詩集時,我才認真的面對,關於我的不忠。總編周昭翡為我的詩集命名為《我們被孤獨起底》,我才深刻體會到背叛就是最大的孤獨。出版的過程中,我才真正的思考我與詩的關係。為此,我經常徹夜匍匐於眠床,在夢境裡攀岩,在墜落後轉醒,悵然。那一年我曾說:「詩是母胎單身,讓她維持質璞的姿態。」

回想當時,《我們被孤獨起底》付梓在即,在詩的場域卻仍是一個生手,短時間內也找不到可以為我推薦的前輩或老師,雖然因為運氣好得過幾個獎,但我好不好,我自己知道,如同身體的病,身體會告訴你。既然如此,只好自己為自己寫了自序,篇名為〈失序〉。

現在重看那篇自序的文字,讀來不免心虛,序裡寫道:「一冊『內觀』的詩集。我的詩作,關注人、事及環境相互依存的關係,將內在的直觀表現於詩,所要彰顯的「愛」與「關懷」應或是詩質的核心。或可為一種投擲,擊中我輩中人心中的鹿。」看似看見了什麼,煞有其事的堂皇,至今我仍懷疑,當年的自己其實只是為了完成而完成。不過這也不能怪我,我自己也不知道會出書。

但對我而言,出書的過程仍一趟奇幻幸福的旅程。我因為出書上了廣播節目,在小小的播音間,對著薄膜般的麥克風述說自己。幾個星期後,在數位頻道裡聽見自己的聲音,竟起了一身的雞皮疙瘩,好害羞。但我也因此而認識了主持人也是作家的廖志峰。我的第二本書,極短篇小說集《寂寞穿著花洋裝》就是峰哥主持的允晨文化出版的,真是奇妙的因緣。

記得出版《我們被孤獨起底》的時候,臉書有一個粉專叫「晚安詩」,擁有眾多的年輕讀者,我的幾首作品在社群裡分享流傳,感覺自己又年輕了一次。另一個粉專是「詩聲字」,那時候流行手抄詩,我的作品也有幸被讀者抄寫分享,現在IG仍然找得到。

在網路上看見有句話說:「有貓就給讚!」在第一本詩集裡,發現自己有意無意地讓貓在字裡行間現蹤。我在《我們被孤獨起底》的序寫過:「之於我,寫詩是一種貓的行徑。貓的弓身、躍抓、藏匿或者瞇望,都有畫面。貓總是一派優雅,可是在牠眼裡也總藏著神祕,我猜不透貓,但貓猜透我了嗎?對於生活我總存著「貓疑」,或為探觸蹲踞的、毛絮的、難譯的或者伏隱的世故與人情。」我想是貓給我好運,那段期間彷彿是我在社群媒體的高光時刻。

《我們被孤獨起底》將旅踏人間半百的見聞,之於內心的觸動化為後青春的詩句,我所要探索的是世間風景的質性,是貼近生活的尋思與發現,或是作為一條幽靜山徑,伏走其間可以聽見自己心底的聲音。

覺察與重組

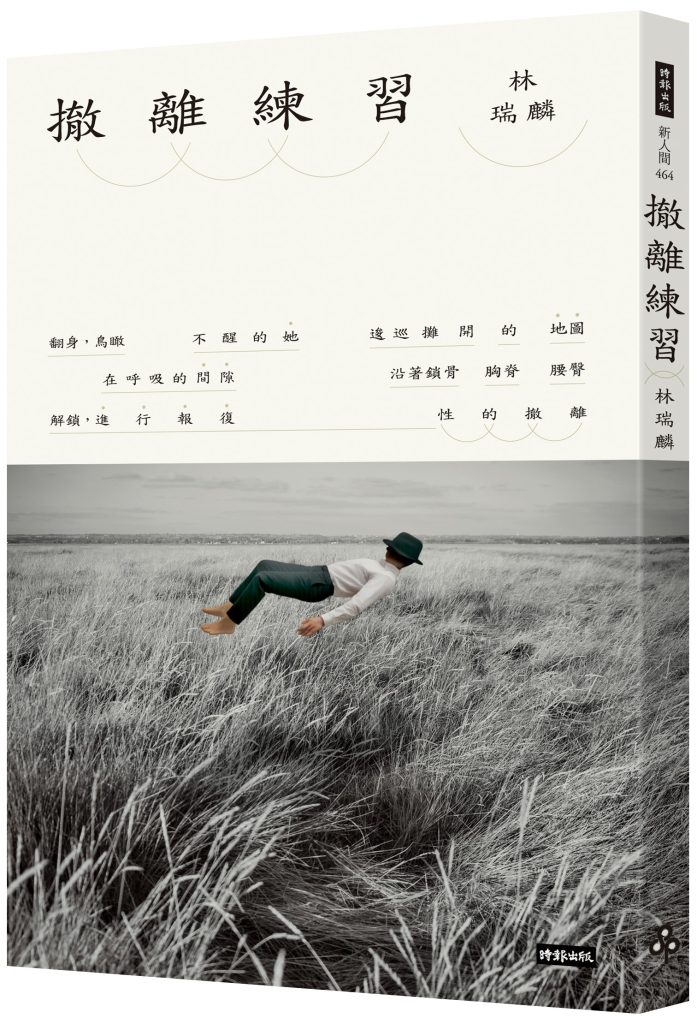

第二本詩集《撤離練習》詩集源於對生活中那些「無法繼續」的凝視。感謝嚴忠政老師應允賜序,忠政老師說他已經許年沒有寫序,這讓我有寵愛獨享的驕傲,忠政老師精闢的序文,為我的詩集擦脂抹粉,也讓《撤離練習》增添了可觀的質量。許多事都在我還沒準備好就發生,《撤離練習》也是,好像戀愛一樣,沒想到後果是結婚生子。於是我在失序中尋找秩序,於是我在故事裡覺察,在覺察裡挑檢故事,以詩串聯生命,感受豐滿及蕭索的過程,為了讓愛欲得以永續。

那是一種探勘,無論是關係的裂解、躊躇的行止、勞動不再從心,抑或生命的滅失,甚至思想的空乏與人際氣候的變異,在時間軸上在某個時刻,忽然發現自己無法再繼續原本的生活節奏,不得不從熟悉的位置撤離。

然而,撤離並非逃逸或消失,而是秩序的重整。而在那些被迫抽身的瞬間,開始重新梳理生命的軸線:什麼是真正屬於自己的?什麼該放下?什麼值得再度靠近?撤離是一場重新定位的過程,是在斷裂與縫隙中,讓自己在空間中找到一個舒服的位置。

送別父親之後,我感覺自己又老了些。像一只沙漏,立在時間的桌面上,每經過一段時間,便得翻轉一次。每一次轉身,都是一次回望與提問。那些落下的,不只是流逝的時間,也是記憶的顆粒。文字,於我而言,是撿拾的方式;而詩,是我願意留下的聲音。

撤離,是一種轉譯的過程。離開期待、淡化傷口、緩和過度用力的情感消耗。在詩裡,我練習放下,也練習留下。文字讓走過的、經歷過的、體會過的時光,有了棲息之所;也讓我在書寫與閱讀之間,遇見交疊的自己。

《撤離練習》是繼《我們被孤獨起底》後,在2021至2025年間的創作。回頭凝望,這幾年的疫病、戰爭與災難,我們都身處於一種模糊的邊界:既無法回到過去,也尚未抵達未來。書寫成為我沉浸的方式,在安靜的片刻,校正正在遷移與變形的生命狀態。

《撤離練習》以詩為體裁,分享給即將中年的人、或是進入後中年的人。內容涵蓋情感記憶、經驗的反芻、人文觀察、疫疾下的孤獨與重新開始的寄盼。「撤離」不只是從一個空間、一段關係中退場,更是從僵化的情緒與結構裡抽身或是一次不確定但真誠的注目。無論是從病榻前的家屬角色、失衡關係中的自我、或變局中的個人位置,試圖在動盪與困惑之間,調整焦距、光圈,按下快門,留下一個最誠摯的顯像。

透過詩,讓抽離成為一種深層的重組,也希望找到自己的影子與回聲。

在進退之間

這些年,親臨生老病死與歲月流變現場,在時間裡琢磨,常常感到無能為力。我描摹身體的感知與記憶的浮動,從病榻上的父親、鏡中老去的自己,到時間的縫隙裡悄然消逝的細節。這些作品既是書寫的過程,也是療程。如同在光裡,等待時間的沉澱與塵埃落定,在靜謐中與往事對話,與自己和解。

我書寫中年的愛與傷,揭示親密中的遲疑與承受,像鞋裡的小石子,日常、細瑣,卻持續摩擦著心的弦索。詩是在感性與理性之間踱步的踐行,也是對自我的探問。那些看似無聲的妥協,同時也蘊涵著深層的抵抗。

旅行是另一種撤離,從內耗中讓渡,從痕傷中逃離,撥開心底的迷霧,才能看見不一樣的風景。融合地誌與心誌,行經現實場域。我成為他者,放眼在城市與山徑、廢墟與建築之間,書寫土地的記憶與身體的感應,讓過往的歷史與當下的情緒在文字中交互作用。這些詩不只是關於地點,更是關於與地方的關係──一種情感的嵌入與拔除,一種對地景的考掘。

詩讓我在現實與想像之間搭建一座臨時的躍場,讓靈魂短暫歇腳,重新思索歸屬與流動。詩是感官與想像的疊像,從語言中撤退,有時如鏡像反射,時而清澈透明,時而扭曲。在語意的邊緣行走,練習召喚過去、未來與平行時空的可能性,如同一場文字的演習,在失序與秩序中,尋找自由。

新的詩集《撤離練習》以「撤離」為核心,既是對現實壓力的應對策略,也是一種心理與語言的轉身之舉。撤離,是為了重新布署,是一種對崩解世界的深層回應,也是一種面對「存在」的沉靜辯證,在書寫與沉默之間,我們練習著退場,也練習著重新進場。

感謝時報文化出版社主編李國祥先生的協助並致謝忱,也向促成前後兩本詩集得以順利付梓的中華日報副刊主編、作家劉曉頤致敬。台北市政府文化局給予本詩集出版補助一併致謝。

比孤獨好一點

熱呼呼的,原來我只是打了一個盹。

節氣是芒種,夢被浸潤,稻子正在抽穗,那隻瘦貓靠著龍舟,那龍舟還沒開眼在溪邊歇著,粽葉洗過了,在竹篩等著乾燥。

誰來幫我看一下,我的腦洞開了幾指?還要摩擦多久?才可以擠出靈魂。時間不等人,我急著去會我的老友,他才華洋溢,擅長書寫,常吃不飽,喜歡吃寂寞的肉,自己的,和我一樣不常見,被稱為妖怪。

老友在幾年前的夏天,空腹,喝一瓶自己詩釀的酒,就得道了。

焦慮

坐捷運時大家慌忙的盤據一個位置,然後低頭滑手機。車廂內空氣凝滯而鬼祟,各有所圖。摸摸口袋,發現自己忘了帶手機。於是,欺身分享旁人的畫面。不安的。看見許多人的動態時報互相磨蹭,疾速的回上頁,接下頁,掀起低調的高潮。

列車嗯嗯在軌道滑行。嗶,嗶,嗶,依哦依哦,一站過一站。忽然看見他的畫面滑出我的照片。「有我耶!」我說。我被發現了,他瞟了我一眼,瞬間鼻息交歡。

因此,我們曖昧著。

他輕輕點了「讚」,抵達了我。我在下一站下車,匆匆上了另一車。兩車交錯,我看見我在那一車,為遺失什麼而蒼涼著。

林瑞麟簡歷

林瑞麟簡歷

台北人。淡江大學英國文學系。苟且的正職良民。曾獲時報文學獎、鍾肇政文學獎新詩首獎、吳濁流文學獎新詩首獎、金車現代詩獎首獎、入圍周夢蝶詩獎等幾種,詩作曾入選台灣詩選。著作《我們被孤獨起底》、《寂寞穿著花洋裝》連同《撤離練習》,三本均獲台北市政府文化局出版補助。