劉振漢

作者介紹:劉振漢先生現擔任台南文物協會副理事長,並於台南藝術大學攻讀「藝術史評與古物研究碩士班」,收藏方向主要為古玉器範疇。

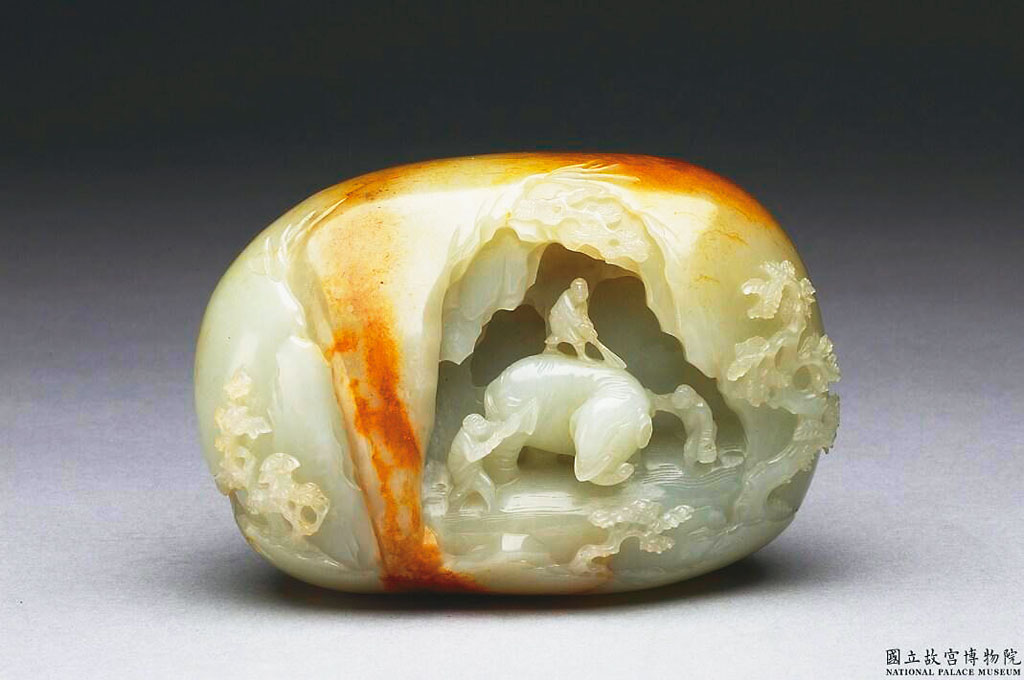

深夜的書房裡,我輕撫著清代青玉臥象 (圖一),沁涼觸感沿著象鼻滲入指尖,不自覺令我想起中央研究院的那尊體積碩大的商代玉象(圖二)—同樣的蜷曲長鼻,但卻用藝術風格的刀劃開了三千多年的長河。中國玉雕中的大象,恰似一部以刀代筆的無字藝術史,每道弧線都凝縮著匠人的虔誠與時代的氛圍。

一、新石器時代至商周玉象

新石器時期南北兩大文化,東北的紅山文化及東南的良渚文化中,遍尋手中資料似乎並未出土象型動物相關的玉雕。但在長江流域的良渚玉器上雖未見出土的象形玉器,但象牙被作為權杖柄則已有出土證據(圖三)。

商代出土玉象數量則相對較多,例如中研究史研所內「殷墟西北岡遺址 1567號商王大墓,所出土的一件長28.8公分,寬12.4公分,高5.9公分的玉質大象(參考圖二),斑駁的暗綠色,多處含白色區帶,器表有褐沁。立雕,長鼻與尾殘缺,大耳高聳,口中舌微露出,無牙,腹下四矮足。全器紋飾以陰線刻畫,身上遍刻勾連紋,各足底部可見三腳趾。」[1]此外在中研院中尚存有另一隻玉雕小象(圖四)及河南安陽婦好墓中亦出土一件圓雕小象(圖五),呈站立狀、微張小口、無象牙、型態圓潤可愛,身上刻有紋飾。

商代會出土較多的玉象可能是商人有馴象的傳統,因此與象的生活亦較密切,《呂氏春秋·古樂篇》記載:「商人服象,為虐於東夷。」。而殷墟出土的甲骨文亦有相關的記載,例如「乙亥王卜,貞:田喪,往來亡灾。王占曰:吉。獲象七,雉三十。」。考古證據亦顯示,殷墟遺址範圍曾多次發現象牙及象骨製品,又發現其中一個祭祀坑內埋有一頸部繫銅鈴的亞洲幼象,可能為人工馴養,證實了「商人服象」之說。

東周時期則一改商代圓雕的路線,而是出現了幾何構型的片狀象形珮,例如春秋時期,陝西省寶雞市益門村2號墓出土的象形玉佩(圖六)。

二、漢唐玉象的形變之路

漢代玉器承先秦傳統,工藝精湛,綫條靈動。材質多選優質美玉,器型涵蓋禮器、葬玉(如金縷玉衣)、佩飾等,兼具禮儀功能與藝術美感,體現天人合一思想及厚葬風尚,展現大漢雄渾氣韵。現存大英博物館有一件立體圓雕象(圖七)可作為代表。

唐代的社會本就屬於多元文化交融。北京故宮藏有一件胡人馴象題材的圓雕(圖八),馴象師具深目高鼻的胡人特徵,與《新唐書》所載「拂菻國進馴象」的史實形成互證。[2]另一件則為上海西林塔出土腳踏祥雲的六牙象(圖九);佛教東傳為玉象注入新的靈性血液,《洛陽伽藍記》載「白象馱經,自西域來」,六牙白象作為普賢菩薩坐騎的傳說,使唐代玉雕注入新的元素,成為之後洗象儀式及洗象圖的來源;《洗象圖》是中國傳統佛道人物畫題材,構圖以圍繞白象清掃的場景為中心,從現存的《洗象圖》來看,到了明代晚期已成為定式。[3]

從商到唐的數千年跨度中,玉象從祭祀用擴展到裝飾性、從禮器轉向陳設把玩。這種轉變實質是從神權政治向世俗帝國轉型的物質見證。

三、宋元明清玉象的世俗化

宋代玉象出現文人化特質,例如浙江平陽縣南宋黃石墓出土一件象紐玉印(圖十),黃石曾出任福州州學教授,這方印面刻有石字,應是其私印;象紐採半蹲作方式整體圓潤。另外故宮博物院藏有一年代訂為南宋至元的白玉大象,大象呈準備站起之狀,有一對長牙,整體圓潤 (圖十一) 。

故宮博物院藏有一件明晚期的玉象,大象成立姿,雙耳緊貼、象牙交於鼻上,背上以幾道斜刀做脊椎,四肢上表現出大象皮膚的皺褶(圖十二)。比較唐、宋、元、明各代的玉象,筆者發現明代開始強化象身上的皺褶及粗壯的象腿(讀者可參考所附照片)。

清代玉象呈現高度程式化特徵,此時期大象已呈祥瑞徵兆,從故宮博物院的藏品筆者將其分為四類:第一類是單純的洗象圖,只有人物與大象的構圖(圖十三);第二類則是太平有象,構圖為象與寶瓶(圖十四);第三類則是第一二類的疊加與複合,有著人物與寶瓶的結合(圖十五);最後一類則是單純的玉象(圖十六、十七)。值得關注的是此時玉象造型,其粗壯的四肢、大耳上的葉脈紋及象腿關節處模擬皮膚褶皺的陰刻線,以及吉祥寓意的結合,都標誌著象玉雕藝術寫實與世俗化的一面。

在祥瑞體系建構過程中,玉象成為多重文化符碼的載體:既是「聖人出則黃河清而白象至」的政治隱喻,也是「洗象圖」中佛教的視覺演繹,更是民間「萬象更新」的年節祈願。這種文化意涵的層層疊加,使玉象造型最終定型為中華吉祥文化的標誌性符號。

結論

夜漸深,我凝視手中的清代青玉象,其呈現的臥姿及底部四肢以斜刀表現的皺褶,都體現其不同於早期玉雕的風格。當我們凝視這些穿越時空的玉象,不僅是在欣賞古代工匠的巧思,更是在破譯華夏先民構建意義世界的密碼。那些彎曲的象鼻、渾圓的體態、精妙的紋飾,實質是中華文明在與自然對話、與神靈溝通、與自我認同的過程中,留下的最生動的造型備忘錄。

圖片來源

圖一:筆者自藏。

圖二:筆者2020年攝於中研院。

圖三:筆者2019年設於良渚博物院。

圖四:李永迪編,《殷墟出土器物選粹》(台北市:中央院史語所,2009),頁216。玉象長3.7、寬2.3、厚0.3-0.8公分。

圖五:古方,《中國出土玉器全集5》(北京:科學出版社,2005年),頁29。

圖六:古方,《中國出土玉器全集14》(北京:科學出版社,2005年),頁100。

圖七:曾衛寰先生提供,2012攝於大英博物館。

圖八:中國玉器全集編輯委員會,《中國玉器全集5_隋·唐-明》(石家莊:河北美術出版社,1994年),頁25。

圖九:上海市文物管理委員會,《上海出土唐宋元明清玉器》(上海:上海人民出版社,2001年),頁28。

圖十:古方編,《中國出土玉器全集8》(北京:科學出版社,2005),頁216。

圖十一~十七:故宮博物院藏品,使用「故宮典藏資料檢索」系統查詢取得。

[1] 李永迪編,《殷墟出土器物選粹》(台北市:中央院史語所,2009),頁196。

[2] 中國社會科學院考古研究所等編著,《王后,母親,女將:紀念殷墟婦好墓考古發掘四十周年.玉器篇》(北京:科學出版社,2016),頁24。

[3] 來源網址:https://kknews.cc/culture/nyyxrl2.html

台南市文物協會於民國74年成立至今已歷40載,在歷任理事長及全體會員的努力下,對文化的傳遞及發揚不遺餘力,歡迎對中華古文物有興趣的同好一起加入,入會方式請洽本會蔡秘書0982789095。

台南市文物協會於民國74年成立至今已歷40載,在歷任理事長及全體會員的努力下,對文化的傳遞及發揚不遺餘力,歡迎對中華古文物有興趣的同好一起加入,入會方式請洽本會蔡秘書0982789095。