「素行」一詞最早出自《韓詩外傳》卷一,「三者存乎身,雖不在位,謂之素行。故中心存善,而日新之,則獨居而樂,德充而形。」意指雖不在官位上,但若仍能在衣服、容貌、言語三者上保持一致,那便可稱之為「素行」。後一句則說,只要內心常存善意,每日有所更新(修養),即使獨處也能安然快樂,德行圓滿而外顯。因此「素行」一詞最早於原文中乃衣、容、言三者相聯繫的概念,但因後句而延伸出「平素之行」概念,強調即便無人在場或不在官位,德行仍舊顯現。另也可概括為無論何時何地都要保持良好德行。

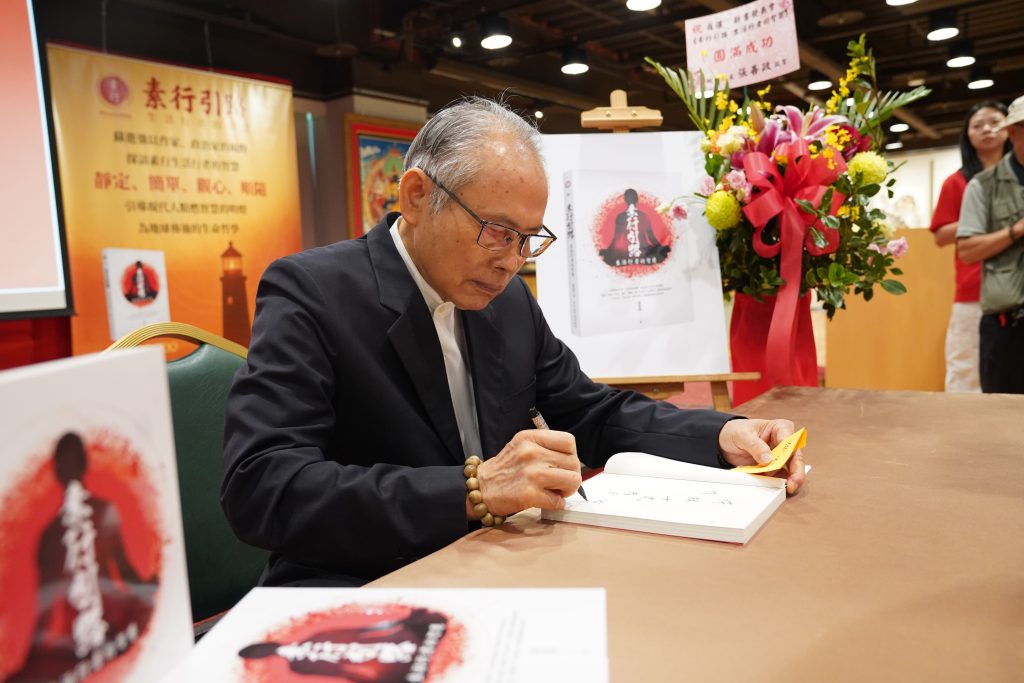

在蘇進強所著《素行引路:生活行者的智慧》一書中,「素行」除了原本語義之外,更延伸出了「素」、「行」兩個概念。素行之素,不免讓我想起《論語》之《八佾》中,孔子與子夏對於《詩經·衛風·碩人》的詩句進行討論。

子夏問曰:「巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。何謂也?」子曰:「繪事後素。」

如接續詩經內容而解,孔子所說繪事後素,說的是美人先有了美麗的五官底子,因此梳妝打扮後變得更加美麗。後有朱熹所注「禮必以忠信為質,猶繪事必以粉素為先。」便延伸出,比起禮儀規范,要先有一顆善心,先達到內在道德,這才是禮之本。

而此書所提素行之素,便是追求以「靜定、簡單、觀心、順遂」為生活準則,將自我,倒不如說,是力求讓生命回到近乎本源之狀態,可謂以返璞歸真的姿態,化解一切病痛苦難。其基本核心與孔子思想互通,卻又再延伸出「樸素」亦或者說「無」的概念:純淨、純粹、空無,並因為這些特質而可容納萬物,海納百川,可謂愛。於是可以看見在此書封底所寫到:「愛與和平」是普世價值,也是中華文化、儒、釋、道的核心。

而此書所提素行之素,便是追求以「靜定、簡單、觀心、順遂」為生活準則,將自我,倒不如說,是力求讓生命回到近乎本源之狀態,可謂以返璞歸真的姿態,化解一切病痛苦難。其基本核心與孔子思想互通,卻又再延伸出「樸素」亦或者說「無」的概念:純淨、純粹、空無,並因為這些特質而可容納萬物,海納百川,可謂愛。於是可以看見在此書封底所寫到:「愛與和平」是普世價值,也是中華文化、儒、釋、道的核心。

也對應了蘇進強在全書初始,介紹一天大人,〈張國文與張永朋的蛻變〉一章所提到的做一個「簡單」的人,因此能遇事清明、自在不拘,簡單樸素,凡食、衣、住、行皆然,所以沒有繁文縟節的負擔,不講究外相的華麗,只在乎內在的充實,無時無刻。

素行,素行,素先於行,又不脫於行。因此書中,為了達到「素」的境界,便需要「行」,也就是修行。書中所提到的修行,第一層我所能疏離出的脈絡,乃對於靜——也就是無動——的追求,也許可以說,是對無我境界之追求。於是有了「素坐」與「靜定」的修行方式,以助於行者進入「靜」的無我之境。在張家寧一章中,借由修行而讓身體康復如初之外,最大的收穫,是意識到自己已進入「素」的概念:

更要照顧到病患的心靈。自此以後,

張家寧從一個帶有微知識傲慢,不

知道謙虛懺悔,凡是都欠缺自醒的外

科醫生,變成收到素行家人歡迎,謙

虛可親的……

這不就與朱熹所注《論語·八佾》中所提出的「禮必以忠信為質,猶繪事必以粉素為先。」不謀而合了嗎。

這不就與朱熹所注《論語·八佾》中所提出的「禮必以忠信為質,猶繪事必以粉素為先。」不謀而合了嗎。

蘇進強所著《素行引路:生活行者的智慧》一書中,包含了作者與四十位素行生活行者的對話、訪談,從眾多行者的故事中以「素」、「行」互作辯證,探究「素行」的核心思想以及如何讓世界變得更好的另一層「行」,也就是行為的行。

在書中,可以看見除了自我修行,行者們致力於善行以及對地球環境愛護乃至於如今世界各地不斷發生之戰爭所做出的努力與行為。並不以修「己身」達素為目的,而以求至「大我」達素為最終目的。為的便是讓大至世界,小至一片樹葉都能達到「素」的境界。於是行者們將「素行」的核心思想帶到社會之中,至此,素行一詞便回到源初——平素之行——那般的概念,倒不如說,行者們以身行道,成就了知行合一。

本書以眾多行者故事為基礎,與作者所思所想相互辯證,在紛亂的時代中尋找安身立命之法。這樣的思考並非憑空出現,想來作者本身必然長久地思索與困擾,不免令我保持著這樣的疑問去閱讀、理解作者往日作品的思想脈絡,若將蘇進強的小說作品視為對時代的質問,那麼《素行引路》正是他對這些質問所提出的可能答案。

在其短篇小說集《共和國之夢》中,我似乎找到了可供兩書辯證之點,與其說辯證,倒不如說,我認為蘇進強正試圖在《共和國之夢》之外為其中的「江進」與「鄧飛鴻」尋找一個通往理想世界的通道。此書以政治為切入點,其中最值得矚目的是其對政治人物書寫以及對於民主政治理想與現實偏差的書寫。

整本書由十篇短篇小說所構成,細讀之後,十篇卻互為糾纏,人物與人物之間的聯繫皆有跡可循。在《素行引路》一書中,作者思索如何從自我向外影響已達「大我」之素的境界;而《共和國之夢》則體現了當代社會更加自我內化的思維模式,是自我的成就。後者成為有力的預言,作者似乎正在與自己爭論「在這紛亂時代,該如何找到自己安身立命之處。」於是在《共和國之夢》這本民主與獨裁、理想與現實、土地與土地乃至身份認同等正負概念不斷撕裂、組合並加以咀嚼生命與人性,再現(representation)了當代社會躁動的根源。

在〈我要當國王〉一篇中,作者以「王國君主席」的視角描寫政治的黑暗,其中電視中看見票數落後漲紅的臉、怒罵,那些曾經一起吃喝嫖賭的搖擺狗,乃至對於上次失利後的反思與行動,竟是走遍全台六都與各縣的廟宇,逢廟必拜,並以「填香油」的方式建立聯繫。此篇結尾,王國君主席一遍喊著「我凍蒜了!」一遍確實救護車的鳴笛聲,王國君因無法接受自己的失敗的惱怒,後重病,卻也幻想成政治成功後的權利獲取。

而〈尋找江進〉一篇中懷疑監視器是勝選政黨安裝來見識他;〈共和國之夢〉一篇中「鄧飛鴻」草木皆兵,陷入譫妄的狀態,更進一步現實了當代社會躁動背後所帶來的影響。將三篇最為明顯的政治書寫篇章來看,正好於《素行引路》中素行之「三者存乎身,雖不在位,謂之素行。故中心存善,而日新之,則獨居而樂,德充而形。」概念截然相反。正好都是為官,《共和國之夢》中的政治人物形象是潦倒的(江進),是醜陋的(王國君主席)是充滿囈語的(鄧飛鴻),在選民面前他們或許表現出一心為民、衣冠楚楚的體現,但這些體現是短暫的,虛假的。這些表面的華麗並不能讓他們變得更好,不能讓他們勝選更不能讓民眾生活有所優化。

在《素行》一書中,蘇進強也提及了烏俄戰爭下的民眾疾苦,進而擴展提及戰爭之危害。在《共和國之夢》一書中,作者不止一次隱晦提到了兩岸之間緊張的氛圍,如在〈初戀〉一章中「江進」加入反攻大陸戰技訓練,〈我要當國王〉中被大陸官媒視為兩岸新局推手的「王國君」,甚至提到了香港「反送中」以及當時的口號「今日的香港,明日的台灣」。蘇進強不避諱的寫出這些,不只是為了讓現實社會在小說中獲得重複(Iteration),更是為了作為思索與辯證的工具。

恰如李瑞騰教授在推薦序所寫到的「於惶惑之亂世中思索家國人心安身立命的可能。」這樣的思索過程是辯證性的,激進的,於是作者的筆法是犀利諷刺且百無禁忌的。在小說集中,人物,不如說「人」是被世界分化、影響的獨立個體,於是貪嗔癡被放大,社會躁動,互相敵視,是一種從家國(既大我)走向自我的思索呈現。

因此我說,於最近剛出版的《素行引路》則是「於惶惑之亂世中家國人心安身立命之法」,作者在下意識地為《共和國之夢》給予一個答案,一個方法,是對失落的理想的再一次復甦。因為在小說的序言中,作者坦言:

在二十年來的筆記、剪報、講稿中,

找尋過去地蛛絲馬跡,從經驗法則

中耙梳出可以寫、應該寫的某些人、

某些事;也表面了並非所有人事物都

全然寫實。

十篇短篇小說獨立又糾纏的狀態,其貫穿故事線的軸承,便是作者本身的記憶與經驗。與其說,是對《共和國之夢》可能性的回答,倒不如說,作者以蘇進強的身份向過去的履彊拋出通向理想答案的道路,並也將繼續沿著這段路走下去,一條從「一個人」走向「一代人」的安身立命之法。

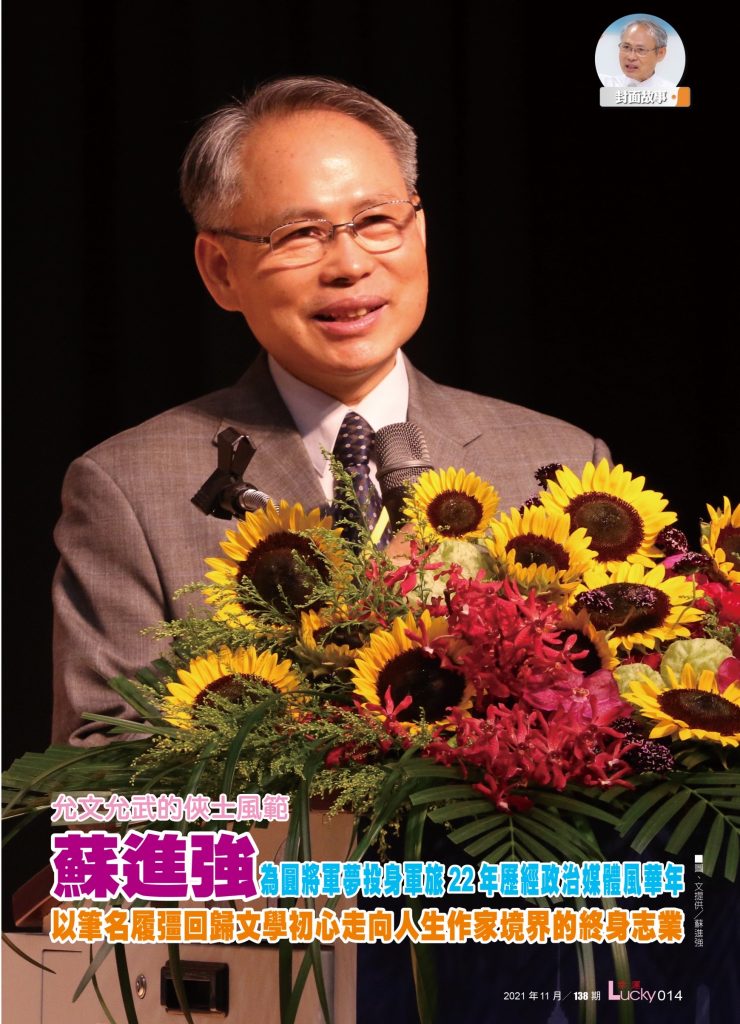

履彊簡介

為兼具詩、散文、小說、報導等文學創作與政策規劃、戰略研究、文化行政等跨域專業的作家,曾任陸軍軍官,智庫研究員、專欄作家、雜誌總編輯、大學兼任教授,報社總主筆及社長,政黨主席,總統府國安會諮詢委員、人權諮詢委員會委員、中華文化總會秘書長、人權教育基金會董事、文創公司負責人、地方創生與社區文化非營利組織理事長、新故鄉智庫協會秘書長等職,現為中華教育文化經貿促進總會榮譽總會長,並專事寫作。

少年從軍,1971年開始投稿國內各大報副刊、文學雜誌,1972年起小說,詩、散文並進,曾獲軍中多項文藝獎、聯合報小說獎、中國時報文學獎、文藝協會文藝獎章、吳濁流文學獎等國內各大文學獎十餘次。

著有短篇小說集《楊桃樹》、《老楊和他的女人》、《天機》、《少年軍人紀事》、《兒女們》、《我不要回台北》、《飛翔之鷹》、《無愛》、《鑼鼓歌》、《回家的方式》、《雪融千里》、《江山有待》、《鄉垣近事》、《共和國之夢》;中篇小說集《春風有情》、《天機》,長篇小說《水勢》、《江山萬里》等;散文集《鄉關何處》、《讓愛自由》、《驚艷》、《紛飛》、《新中年物語》;詩集《少年軍人的愛情》,傳記《蔡培火傳》暨報導文學《做個快樂大兵》、國防學術論文〈全球化下的台海安全〉、〈台海安全與國防改革〉、〈國軍兵力結構與台海安全〉、〈軍隊與社會〉等著作多部。

小說與散文作品曾獲國內外文學選集收錄,其中短篇小說《楊桃樹》曾編入國中國文課本,並改編為公共電視開播後第一部單元劇;《老楊和他的女人》由中華民國筆會英譯刊載,美國耶魯大學、哥倫比亞大學先後轉載及出版,哈薩克國立大學將其編入教材,並授予榮譽博士學位,2002年由詩人張香華與南斯拉夫漢學家Dr.Radosav Pusic將本文譯成該國文字出版 。