劉振漢

作者介紹:劉振漢先生現擔任台南文物協會監事,並於台南藝術大學攻讀「藝術史評與古物研究碩士班」,收藏方向主要為古玉器範疇。

前兩期將元明清三代「望子成龍玉帶鈎」利用考古出土及清宮舊藏的器物,將其時代風格一一做梳理,接著筆者將依時間進程整理出變化的序列,提供讀者作為斷代的參考依據。

一、元明清變化序列

望子成龍玉帶鈎於元明清演變可將其拆解為鈎首(眉眼、吻部、嘴)、鈎紐、鈎身及螭龍四部分來分析。

(一)鈎首

觀察鈎首龍形的變化可以發現以下的趨勢:

1、龍的眼睛,從低於平面—深陷的圓孔,到愈來愈凸起,最後成為清晚期蝦子眼外凸的效果。

2、龍的耳朵,從貓形耳一路演變成半闔起的葉形耳,到最後成為棒形耳。

3、龍的眉毛,從濃眉壓眼的形態,慢慢轉變成鈎形眉,到最後成為眼後順向的長眉。

4、龍嘴的表現,從側面鑽孔閉口到張口露舌,嘴的形態表現得愈來愈細緻。

5、清代鈎首分成兩類,一類是繼承明代晚期的特徵甚少變化,一類則是在龍首等做出不同的變化。

(二)鈎紐

從鈎紐的外觀觀察,元代的紐形有圓柱形、方孔形及小半圓球形等,到了明代則主要為圓柱形,而到了清代除繼承明代的圓柱形,也有各式變化的紐形。

(三)螭龍

1、螭龍的表現從緊伏到逐漸地站起,至後來則只剩腳及少數幾個接觸點。

2、螭龍從佔鈎身比例小到大的趨勢。

3、鈎首與鈎身螭龍的距離,有愈來愈近的趨勢,但到了清代除了有繼承明代的趨勢外,也有發現距離較遠若元代的距離。

(四)鈎身

元代的鈎身一般較寬呈琵琶形,到了明代則呈細瘦的螳螂形。鈎背上的圓弧面也慢慢愈來愈趨緩,到明晚期已漸成平面狀,清代則成兩個面向,一是繼承明代的片狀螳螂型,另一則是有不同於明晚期而趨向元代的琵琶形,甚至亦有些新的變體創新。

二、結論

(一)帶子上朝龍鈎造型從考古出土來看始於元代

(二)明代承襲元代後開始進入程式化的造型,螭龍的比例也不斷放大,或許是因為要達到更大的裝飾效果,到了晚期螭龍逐漸脫離鈎身,只留數個接觸點。

(三)清代除了承襲自明代的制式鈎型外,也開始發展更活潑的鈎型,變化上除了在龍首外也開始在螭龍上做文章,例如更繁複、螭首不再與龍首相對,或者有兩隻螭龍出現等。

(四)就元明清三朝望子成龍帶鈎的發展,元代器型剛出現屬於摸索期,朝著標準化的過程進行,明代中晚期則有了相對固定化的型態出現,明代末期則標準化已接近僵化的地步,清代則出現尋求突破而做出大膽嘗試的作品。

(五)在清朝共時性的脈絡探討,望子成龍玉帶鈎循著兩條同存路徑前行,一是延續明代的風格演變,碎步前行—例如清晚螭龍的束腰型態及眼部更為凸出。另一種則是在尋求突破舊框架,但是困難處在於龍與螭均有大眾認知的固定型態,要突然巨幅跳躍變動有其困難,故在鈕及螭龍的搭配上也做些更動以增加其變化。

此次筆者對元明清望子成龍玉帶鈎試做斷帶研究,未盡之處仍多,拋磚引玉尚祈同好不吝指正。

玉帶鈎的分類

此次將元明清三代望子成龍帶鈎分成上、中、下三期,並將造型及斷代做了一些探討,但此處還需特別再次說明,元明清玉帶鈎的種類非常豐富當然不只限於「望子成龍」此種造型,並順道將玉帶鈎做些簡單的分類及說明。

記得二十多年前逛玉市及骨董店時,玉帶鈎是常見的一種品項,而且數量上就當時來說也算不少,因此非常適合拿來做系列化的收藏,不僅樣式靈瑯滿目,而且變化性及趣味性兼顧,但或許也是因為有一定的數量,因此做系列化收藏的藏家好像也並不多,但玩家手上卻也多少擁有幾件,圖一即為筆者自藏的一對龍鳳帶鈎,玉質雖不是上好的羊脂白玉,但是色階接近,青玉質為龍首帶鈎而碧玉質則為鳳首帶鈎,且有著龍鳳呈祥之意,亦是一對有趣的小收藏品。

接著透過考古出土資料及兩岸故宮的藏品圖片,大略的介紹各式各樣的玉帶鈎,如前所述因為帶鈎的多變實在不容易三言兩語涵蓋,為方便介紹玉帶鈎龐大家族,筆者按造先前的邏輯,將其依照鈎首、鈎身、鈎鈕及鈎身所負載物的類型來做分類,以簡馭繁介紹如下:

勾首為動物(包含神靈動物)型,例如龍、鳳、螭、馬、鹿、羊等

鈎身則有常見的琵琶型、螳螂型或者其他變體型等。

鈎紐則有圓形、方形、長方中空等造型。

鈎身上所裝飾的類型,或有孑然一身者,或有螭、獅、猴等動物,亦有花籃上帶有植物甚至昆蟲如蟬或螳螂者等。

為方便讀者更亦將圖與內容對照參考,筆者將圖片歸納進表中,細心的讀者可自由參考對照。

表一

| 鈎首 | 鈎身 | 鈎紐 | 鈎身負載 |

| 動物(圖1、2、3、4、6、7、8、10、11) | 琵琶型(上集所提的元代玉鈎) | 圓柱體(圖1-11) | 無(圖1、3、7、10) |

| 植物(圖5) | 螳螂型(圖1、2、3、4、6、7、8、9、10) | 方形(上集所提的部分玉鈎) | 動物型(圖2、3、4、8、11) |

| 昆蟲(圖9) | 變體(圖5、11) | 變體(中集所提的部分玉鈎) | 植物(圖5) |

| 昆蟲(圖9) |

圖片來源

圖1 作者自藏

圖2雲南省昆明市劉家山出土,古方,《中國出土玉器全集12》,北京:科學出版社,2005年。

圖3江西省樟樹市觀上鄉出土,古方,《中國出土玉器全集9》,北京:科學出版社,2005年。

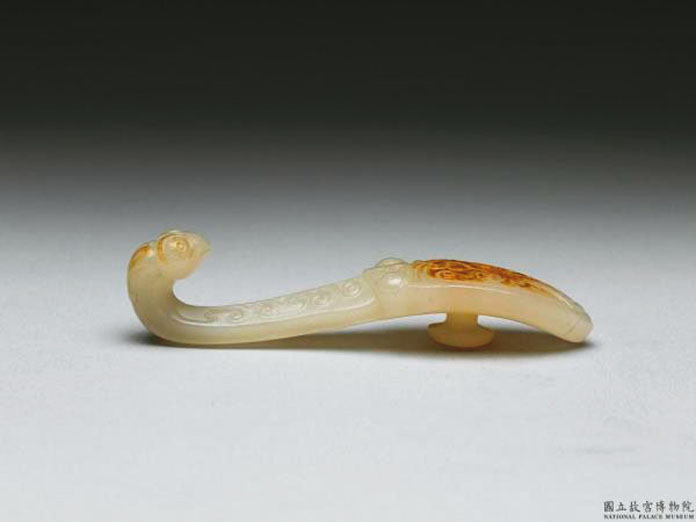

圖4 〈清 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=50471&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

圖5 〈清 玉帶鈎〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=49909&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

圖6 〈清 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=50448&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

圖7〈清 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=50472&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

圖8〈元至明 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=49853&Dept=U(檢索日期:2022年8月5日)。

圖9〈清 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=50498&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

圖10〈清 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=50496&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

圖11〈明至清 玉帶鉤〉,國立故宮博物院藏。圖版取自《器物典藏資料檢索系統》:https://digitalarchive.npm.gov.tw/Antique/Content?uid=49294&Dept=U(檢索日期:2022年8月3日)。

台南市文物協會成立至今已歷36年,在歷任理事長及全體會員的努力下,對文化的傳遞及發揚不遺餘力,也歡迎對中華古文物有興趣的同好一起加入,加入方式請洽本會蔡秘書0982789095。

台南市文物協會成立至今已歷36年,在歷任理事長及全體會員的努力下,對文化的傳遞及發揚不遺餘力,也歡迎對中華古文物有興趣的同好一起加入,加入方式請洽本會蔡秘書0982789095。