李沃牆

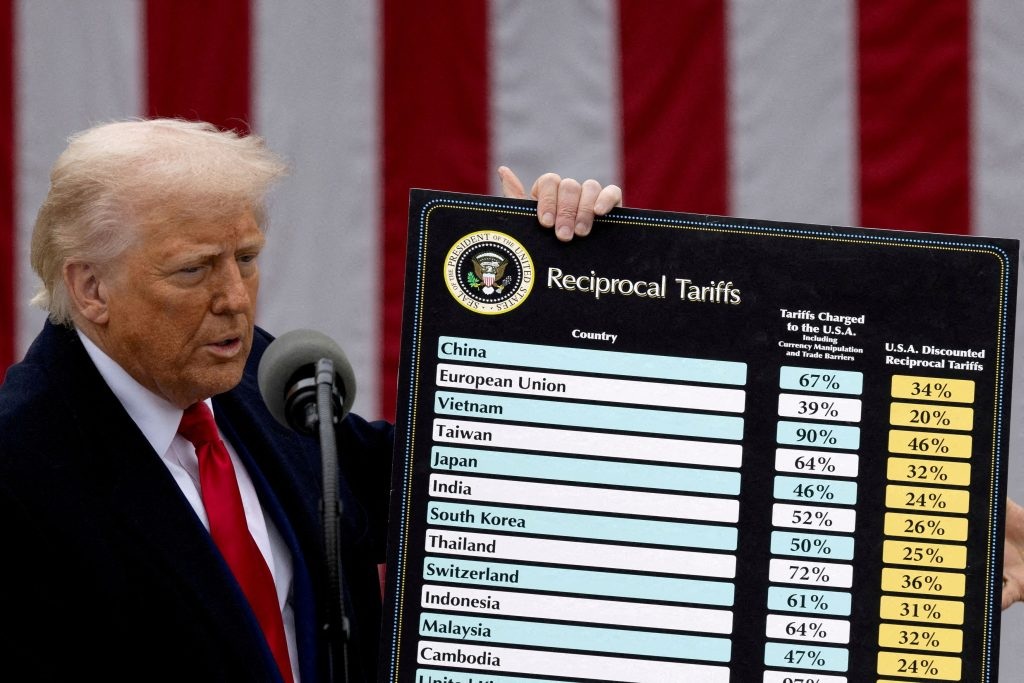

繼今年四月「解放日」後,川普再度掀起關稅風暴,自七月七日起陸續揭曉對各貿易國的最新關稅清單。截至十五日,已有二十五個國家或地區收到通知函。其中不乏看似無特定模式的稅率調整,巴西稅率一舉提高至百分之五十,成為目前最高。菲律賓、日本與汶萊及馬來西亞、歐盟及墨西哥均較「解放日」的水準微幅上調。

這些數據背後所透露的,卻是川普一貫而鮮明的策略邏輯,制衡中國大陸、懲罰「不聽話」的國家、獎勵合作夥伴,並以極限施壓為談判起點,意圖用貿易手段重塑全球供應鏈結構與政治經濟秩序。

川普一向把關稅視為制敵武器,已非單純的經濟思維,而是一場政治槓桿的博弈。此次與越南達成貿易協議,根據協議條款,越南對進入美國領土的商品將支付百分之二十關稅,轉運貨物將支付百分之四十關稅,越南也將向美國完全開放貿易市場。此協議背後透露出川普在於遏止中國大陸透過東南亞「繞道」規避美國關稅,也順勢向越南施壓要求配合。

而對巴西徵收高達百分之五十的懲罰性關稅,與其左派總統魯拉力挺金磚國家去美元化、批評川普「像皇帝般」橫行無忌的發言難辭其咎。

截至目前為止,台灣並未出現在川普的最新關稅清單之中,引發各界議論與猜測。究竟最終稅率為何,倒是有幾個方向可參考。首先,台灣與美國的貿易結構具有高度互補性,特別是在半導體、AI伺服器與高階電子零組件等關鍵技術領域,台灣的地位近乎「不可取代」。這讓台灣不像日、韓、歐盟等以汽車為主的出口國一樣,成為美國的直接競爭者,也為台灣爭取低關稅奠定基礎。

但別忽略美國《貿易擴張法》第二三二條賦予總統權限,當進口商品涵蓋鋼鐵及鋁、汽車及零組件、半導體、藥品、關鍵礦物、卡車等六大類,被認定危及美國國家安全時,可對其加徵關稅或實施其他限制措施。

其次,根據美國貿易代表署公布的《二0二五對外貿易障礙評估報告》,台灣在農業市場的開放上,特別是美豬、美牛、稻米及基改食品的相關標示與管制,被視為「非關稅壁壘」。雖然這些措施多為保障國人食安所設,但美方視之為阻礙美國產品進入台灣市場的障礙。設若我方讓步,勢必引發民間對政府妥協食安的批評,可能衝擊社會穩定與政治支持度。

另一個難解的癥結恐是汽車關稅,台灣對美國進口汽車仍然存在關稅和貨物稅等費用。一旦讓步,恐重創國內汽車產業生態。

筆者以為與其猜測稅率,無寧希望我方談判團隊,持續強調台灣在全球科技供應鏈中之戰略角色,尤其在晶片與AI伺服器領域的獨特性與美國企業之深度合作關係,強調「不可替代性」,爭取豁免二三二條款關稅。在汽車議題上,市場傳出美方態度強硬,要求汽車關稅「一次到位」降至百分之二點五、甚至完全歸零。我方可建議以分年逐步開放,換取關稅稅率的實質讓步,減緩對國產車的衝擊。但在農業產品方面,仍要以顧及民生食安。

若關稅結果不如預期,政府應啟動產業補助、轉型基金、對特定受衝擊產業如汽車零組件業提供技術升級支持;同時啟動「出口替代」與「內需轉型」雙軌政策,並協助業者積極開拓歐亞與新南向等市場,建立多元市場布局,以降低對美單一市場依賴。

(作者為淡江大學財金系教授)