記者彭新茹∕新竹報導

小四學童因便秘而出現腹痛、食慾不振的情況,媽媽以為只是挑食,沒想到兩週內體重急速減輕,甚至影響上課專注力,至新竹台大分院胃腸肝膽科就醫後,才發現是慢性便秘導致腸道蠕動變慢,經藥物及生活習慣調整後才逐漸改善。

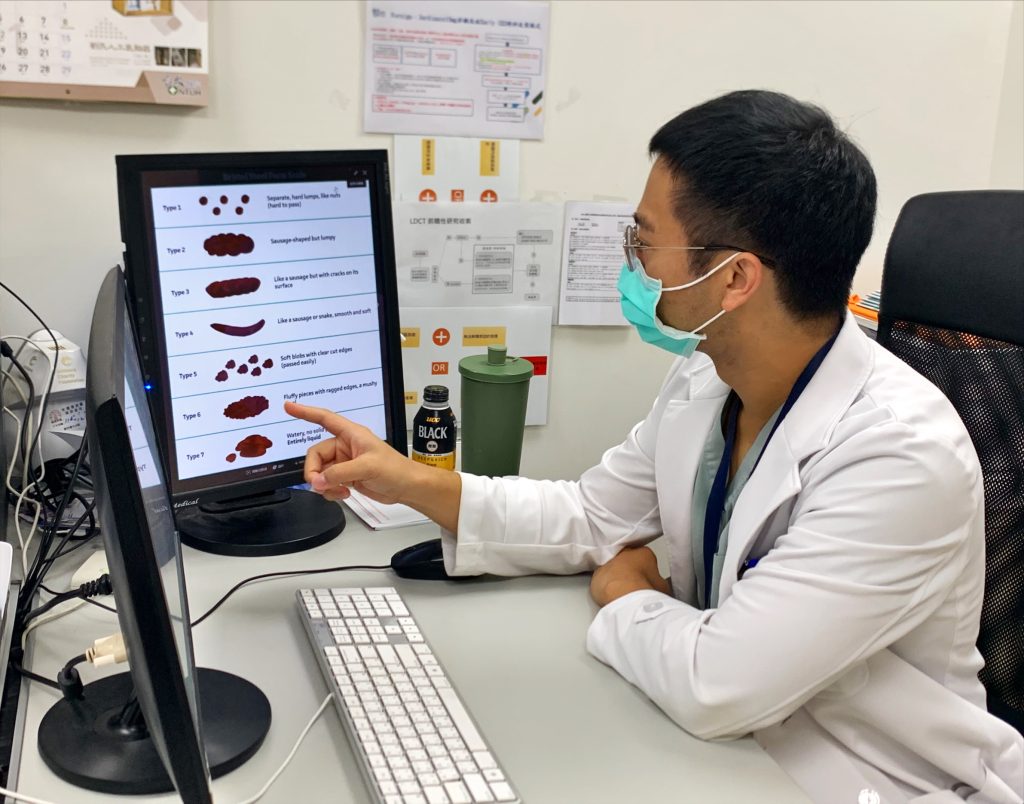

新竹台大分院胃腸肝膽科林弘堯醫師指出,早於民國99年台灣研究團隊發表的研究就已顯示,國小孩童的便秘盛行率高達32.2%,其中女童的盛行率更是高出男童將近7個百分比,顯示便秘問題早已是跨年齡層的「全民困擾」。

林弘堯說,便秘除了影響日常生活,更可能是其他疾病的警訊,若有慢性便秘狀況,建議及早就醫釐清病因,如糖尿病、甲狀腺低下、大腸激躁症等都是常見會引發便祕的慢性病;部分藥物副作用也可能會導致便秘,如鴉片類止痛藥、抗憂鬱劑、抗精神病藥物等;其他像腸道腫瘤阻塞、腸道外腫瘤壓迫、神經病變及術後腸沾黏等,亦可能導致便秘。

林弘堯指出,排除上述病因後,便秘者多會被歸類為「慢性非特異性便秘 」,此時,調整生活習慣便成為改善症狀的關鍵。而3大關鍵為水分、纖維、運動。

便秘患者應攝取足量水分。當身體處於脫水狀態時,大腸會重新吸收糞便中的水分,使糞便變得乾硬、排便困難,即使後來補水也無法改善。

水溶性纖維則有助於讓糞便「鎖住」水分,減少水分在大腸中被再吸收,進而改善排便困難。

林弘堯提醒,中秋享用烤肉時,別忘了攝取足量膳食纖維,特別是水溶性纖維,如燕麥、水果、蔬菜、地瓜與全穀類等,都有助軟化糞便、促進排便,維持腸道健康。