記者姚正玉∕台南報導

花蓮馬太鞍部落因堰塞湖潰堤受創,不少居民珍藏的錄影帶、照片與底片浸泡泥水後被迫丟棄。眼看一段段珍貴的部落記憶恐將隨之消逝,一群來自台南藝術大學音像紀錄研究所的師生挺身而出,組成「搶救小隊」深入災區,盼在災後保存族人的生命記憶與文化紀錄。

馬太鞍部落青年Lisin Haluwey今年甫考上南藝大音像所,在協助部落救災工作時發現,不少居民因為影像媒材泡水受損忍痛丟棄。對他來說,這不僅是物品的流失,更是文化記憶的斷裂;立刻聯繫同樣來自原鄉的班代Apu’u Yakumangana尋求協助。

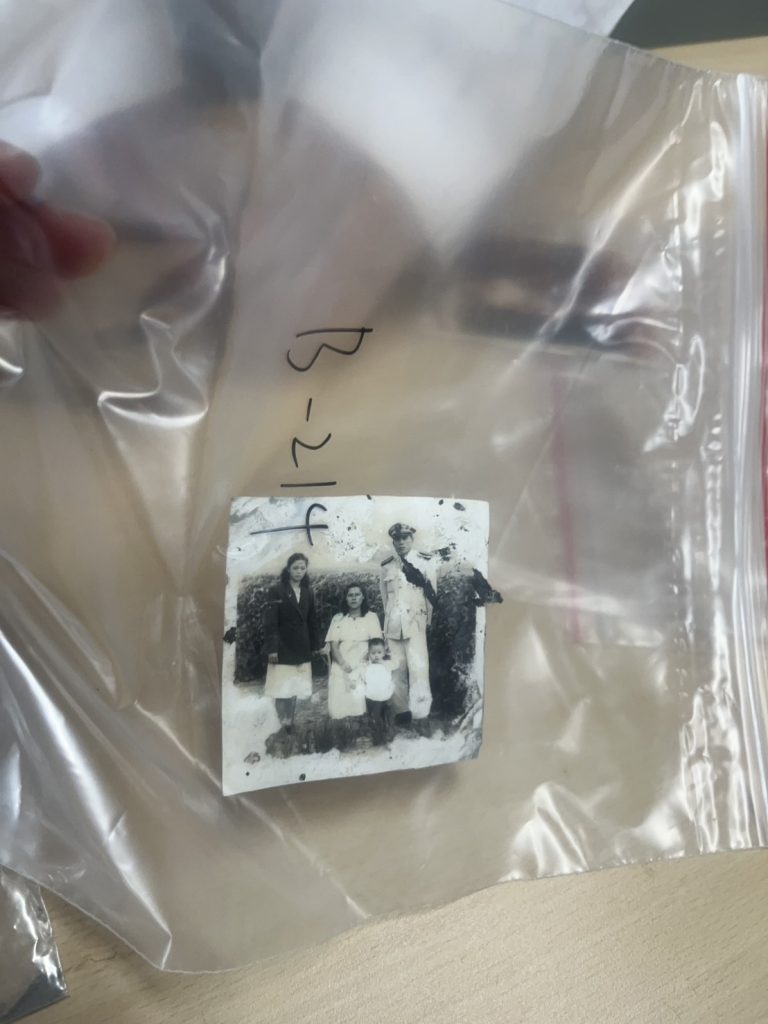

↓南藝大學生從災區搶救回來的影像紀錄中,包括家族的記憶、全家福照片。 (記者姚正玉攝)

經Apu’u向師長報告情況,音像所師生九月三十日晚間緊急聚會,討論是否能再度發揮專業力量搶救部落記憶。

三年前的同一天,南藝大音像所在馬太鞍舉辦「修護家庭錄影帶工作坊」,不少同學對部落有深厚情感。當天討論中,有人擔心災民仍在專注家園復原,若此時貿然介入或會造成困擾。最終仍有三位同學自告奮勇率先前往災區探查可行的救援模式。

該所研究生劉通、Apu’u與秀如三人皆曾在東華大學就讀,對花蓮部落生態並不陌生。音像所立即分工,有人準備口罩、手套等防護裝備與夾鏈袋,以便保護受損媒材;另有師生在短時間內編寫「受損音像媒材簡易清理保存指南」,讓小隊帶入災區實用操作。

三人小隊十月五日抵達馬太鞍,發現受損情況比預期嚴重;透過部落人際網絡找到三戶居民,從泡水照片、底片到整箱的電影膠卷,因數量龐大難以搬運。師生在中秋節清晨再度召開線上會議,決定緊急擴編行動。

該校研一生陳韻如得知情況,提供自家三點五噸貨車,七日直奔花蓮,當晚六點多抵達災區,眾人合力將沉重的鐵盒與膠卷搬上車趕回台南。八日凌晨兩點滿載部落珍貴記憶的媒材送抵南藝大,來回車程超過十四個小時。

巧合的是,當天下午該所「電影資料館學」課程安排導讀《國際電影資料館聯盟災難應對手冊》相關章節,內容涵蓋災害下的媒體搶救流程。課堂上,師生以馬太鞍搶救回來的電影膠卷作為實例演練,現場不時傳來濃烈的醋酸味,顯示膠卷早已有「醋酸症」,加上泥水浸泡,保存難度極高。

授課的老師謝佑恩逐項講解如何依照SOP進行損害控管,並說明後續修復策略。學生穿著工作衣,戴上手套與口罩,逐步將書本上的理論落實到眼前的危機,教室瞬間化身臨時的「災後資料館」。

這場突如其來的行動凝聚南藝大音像所師生的專業與熱情。從花蓮部落青年發出的第一個求助訊號,到同學千里馳援、半夜搬運,最後回到課堂上的共同守護,這不僅是一次災後搶救,更是一次教育與社會實踐的結合。

師生表示,未來將持續關注這批媒材的後續整治工作,也會與部落保持緊密聯繫,讓這些影像在災後重新呼吸,成為族人記憶延續的重要載體。