記者李錫銘/台北報導

展覽以陽明海運的歷史淵源為起點,回望1948至1949年間故宮文物渡海來台的航程,並延伸至當代全球航運與文化傳遞的精神脈絡。

展覽透過歷史檔案與莊靈先生的口述歷史與生命經驗,帶領觀眾穿越四個展區:「封箱之前」、「穿越黑水溝」、「靠港之時」、「開箱此刻」,引導觀者從戰火的陰影走入今日的生活風景。不僅是國寶的轉移,更是一種文明不應中斷,記憶必須抵達。

莊靈表示,他自出生便隨父親莊嚴隨文物南來,卻因身份限制而不得觸碰裝載文物的木箱。對他而言,那些封存的箱子既是成長背景,也是命運的寓言。七十多年後,他的記憶,成為人與文物、歷史與家庭之間的情感連結,陽明海運文化基金會以《乘船而來》策展,讓這段記憶得以再現,也讓歷史中的溫度再次被看見。

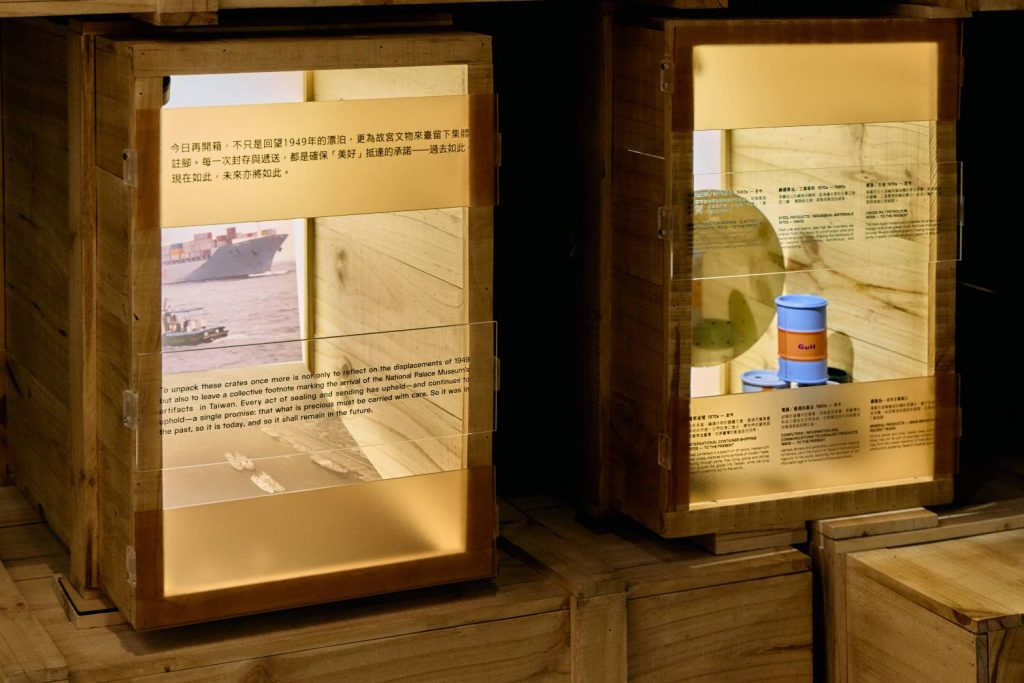

展覽不僅回望1948-1949年的漂泊,也映照當下。策展以「開箱」為行動,將故宮文物與現代貿易貨物並置—青銅對應晶片、瓷器對應砂糖、木箱對應貨櫃—以視覺對比呈現「遞送」的延續與轉譯。

基隆港作為文物來台上岸的展覽精神場景,以其戰後至今的港埠發展為軸—從砂糖、香蕉的香氣,到電子零件、半導體晶圓的出口,港口的變遷映照出灣社會的集體成長與記憶轉化。

展場並以「漂浮、封存、開箱」三段節奏設計,讓觀眾將穿越海浪聲、金屬氣味與光影交錯的沉浸場景,彷彿親歷那段文化漂泊的體感。展區內亦展出多件故宮複製品,如「富春山居圖」、「霽青描金游魚轉心瓶」、「青瓷蓮花式溫碗」與「肉形石」等,象徵文明中被保存的細膩與幽默。

展覽最後以「引水人」與「陽明海運」的影像作結—前者象徵引導巨輪入港的專業與信念,後者則是跨越世代、仍在持續的遞送者。策展語言在此收束為一個溫柔的命題:「每一次抵達,都是美好繼續被好好送達的延續。」(圖由陽明海運文化基金會提供,文:李錫銘)

展覽名稱-乘船而來-封存、遞送與那些未曾中斷的美好

展覽地點-陽明海洋文化藝術館(基隆市仁愛區港西街4號

展出期間-即日起至115年4月30日(周一休館)

主辦單位-財團法人陽明海運文化基金會

合辦單位-國立故宮博物院