蘇嘉宏

編按:第十七屆南海國際會議十一月三至五日於越南峴港舉行,全球近四十國上千參與者齊聚,從安全、國防、生態、法治等角度切入南海議題。南海情勢全球關注,蘇嘉宏教授撰文,從以國家利益檢視美國《海洋界線》報告,提出南海主張的法律、戰略與外交啟示。

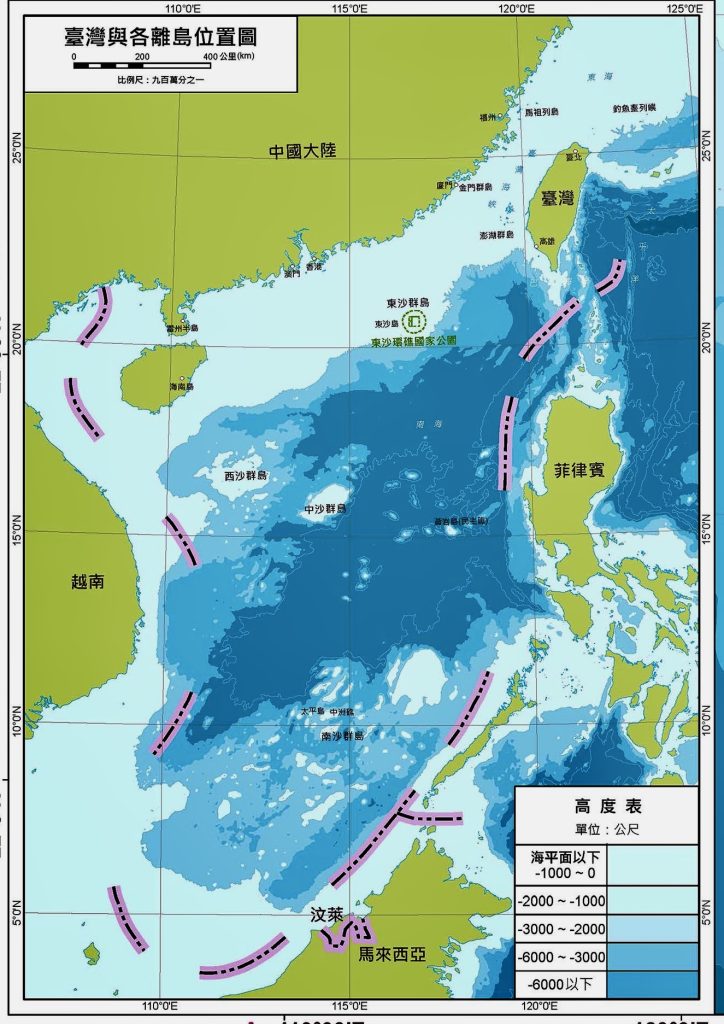

美國國務院發布《海洋界線》報告,對「中華人民共和國」在南海的廣泛海洋主張提出嚴厲批評,指出中國(大陸)的「九段線」與「歷史權利」論述缺乏國際法依據,違反《聯合國海洋法公約》。

美國在《海洋界線》中雖然承認虛線起源於中華民國,但整體分析架構完全以「中國」為主體,導致一個微妙後果:「台灣被歷史承認,但不被國際法承認;中國(大陸)被國際法排斥,卻在主權表述上被默認。」這種「歷史承認∕法律排除」的雙重邏輯,使台灣在國際話語上陷入結構性邊緣化。

報告揭示一個對台灣極為重要的事實:九段線的原始版本源自一九四七年中華民國政府所公布的《中國南海島嶼圖》,即所謂「十一段線」。這一歷史脈絡表明,台灣才是南海主張的起點與原始權源,而「中華人民共和國」僅為後來的繼受者。這項細節為台灣在國際法與歷史層面上主張主權提供了潛在支點,也使美國報告在客觀上間接承認了中華民國在南海主張的歷史主體性。

然而,這也使得台灣在南海議題上陷入一種尷尬的雙重處境:一方面,歷史上確有最早提出主張的事實與檔案依據;另一方面,若不以現代國際法框架重新詮釋,則可能被視為延續非法的歷史性權利論。這種「歷史延續與法律斷裂」的矛盾,構成台灣在南海政策上的根本困境。

在法制演進上,中華民國政府於一九九0年代制定《領海及鄰接區法》與《專屬經濟海域及大陸礁層法》,明確以《聯合國海洋法公約》為依據劃定海洋權限,逐漸與國際法接軌。此舉固然有助於強化台灣作為負責任海洋行為者的形象,但同時也弱化了一九四七年「歷史性水域」的法理基礎。

對台灣而言,這是一種必要的戰略模糊:既保留歷史主張的政治象徵性,又避免在國際場合被指控違反《公約》。然而,若缺乏明確的政策詮釋與法律敘事,台灣的南海立場將容易被外界誤認為是中國(大陸)主張的一部分。

從國家利益角度出發,台灣必須主動重建屬於自己的南海論述。具體而言,台灣應以《聯合國海洋法公約》為基礎,全新詮釋一九四七年十一段線,並強調在太平島與東沙群島的長期有效管領。太平島具備天然淡水、耕作與軍民駐守等條件,符合《公約》中對「島嶼」定義,因而有資格主張專屬經濟區與大陸棚。維護太平島的國際法定位,是台灣確保南海主權與區域安全的重要基礎。

台灣未來的南海政策應聚焦於三個方向。第一,法理重構:以《公約》為準則,建立明確且獨立於中國(大陸)主張的法理基礎,將歷史性主張轉化為行政與文化證據,而非劃界依據。第二,外交策略:在「南海行為準則」及相關多邊機制中爭取技術性或觀察員身分,以確保太平島與東沙的權益不被他方代表。第三,功能外交:透過環境保育、科研合作、人道救援等非軍事性活動,提升太平島的國際能見度與實質存在。 (作者為輔英科技大學教授)