■阮慶岳

十歲時從潮州搬到台北,再回去已是服兵役的時候。那是母親忽然執意假日要來台南砲校看我,說要讓我陪她回去潮州還願,說是她掛念多年的心事,一定非去不可的。

母親帶我去到既熟悉也陌生的三山國王廟,她虔誠地進行香火禮拜的事情,因為父親長年是基督徒的關係,自來我就對這一切都維持著旁觀者的冷淡距離。母親並沒有在意我顯得魯鈍木然的無禮舉止,在完成所有的儀式事情後,就從她的皮包掏出來一個寫有我名字的紅包袋,說:「你把這個拿去交給那個管理室的男人。」

因為怕耽誤我傍晚的回營時間,我們匆忙路邊吃了一碗母親懷念的客家麵,就一起搭乘火車離開潮州了。母親並沒有說明這一日行徑的究竟緣由,但我隱隱知道那是源於我幼時忽然重病,小鎮醫生已然束手時,母親偷偷去到三山國王廟為我許願祈求,我居然奇蹟生命回返來的傳奇故事。因此,她一直記得在我終於長大成年時,要與她一起回返來小鎮還願的長久心事。

母親一路火車都安靜地閉眼休息,我則擔心當時經濟仍然顯得緊迫的家計,她如何能夠挪出顯得厚實紅包金錢的事情,但我還是忍著沒有問出口。父親當時是個中級公務員,除了要養育六個成長中的小孩,還有與他一起從福州過來裹著小腳的祖母,一家生活從來就是小心謹慎。

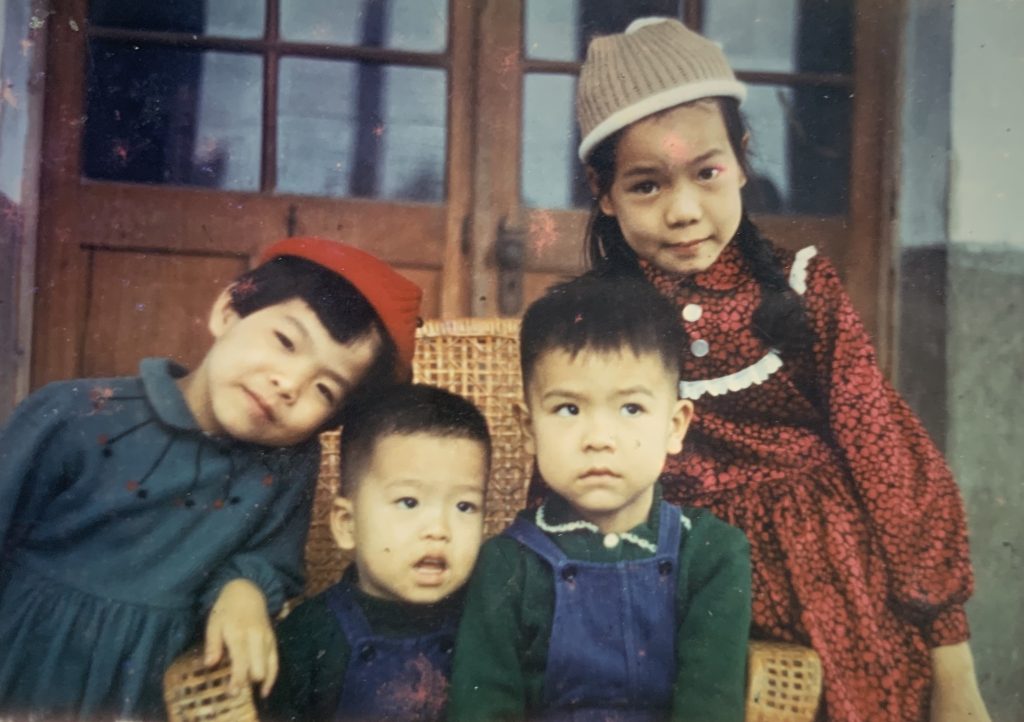

我十歲前父親在瘧疾研究所工作,因有聯合國衛生組織的贊助支持,一家生活顯得餘裕自在,後來單位被裁撤,收入立刻驟減下來。宿舍九戶人家陸續搬到台北,當時群居的是日據時期農會隔出褟褟米通鋪的大小人家,廚房臨時各自搭在走廊,也共用著廁所和浴間。

我們是唯一的外省人,另外有一戶客家和一戶魯凱族,其他的都是閩南人。幼年的我已經可以察覺彼此的微妙差異,意識得到在階級、族群與文化上,鄙夷與欽羨交織的日常狀態。然而,最讓我印象鮮明的,還是節慶飲食的習慣,譬如年糕、肉粽與月餅的口味差別,往往讓我吃驚與歡喜,會私下與鄰居小孩交換吃食。

母親作為一個年輕時來台的外省婦女,許多節慶食物都無法應付,會四處向鄰居與鄉親求教學習,也讓家中食物多彩多元。現在回想來這樣難分血統的狀態,恰恰是我生命的可貴經驗,在潮州的小學裡我是少有的外省人,但我常往來的卻是三個客家堂兄弟,其中一個家裡開豆腐鋪,我有時一早去他家,看大鍋爐不斷冒著熱氣,豆腐豆漿忙碌出爐,覺得神奇也美妙。

至於平日玩耍打架的宿舍小孩,都用閩南語來往,回家則是國語與福州話的交錯來往,完全自在當然。我有時會隨著那唯一的魯凱男孩,雨後去撿蝸牛看他生火烤食,或是往稻田溪邊釣魚抓青蛙,覺得彷彿在探險大宇宙。

這樣混雜、多元也異質的環境,在我轉學到台北的知名外省小學後,徹底地完全改變,好像忽然進入到另外一個全然陌生的純粹世界,也與之前的生活經驗相異。某個程度上,我甚至覺得自己的童年記憶,自此被一刀剪成不相干的兩段,很難彼此相互連結。

多年後,因為寫作小說動念回去看看這個久違的潮州。然而,這樣回返記憶的旅程,卻讓我的心神不安,因為對於這個童年成長的土地,此刻已經全然有如一個陌生人,甚至連可以去拜訪的對象,一個也無法安排出來。懷著這樣曖昧與複雜的心情,我一人在陰著的天氣搭火車到達潮州,安靜地沿著熟悉的幾條街路走著,努力辨識偶爾出現來的記憶跡痕。我的心情逐漸地平靜下來,看到舊家已經拆除重建,幸而旁邊的鎮公所與郵局,還是童時嬉戲的模樣,讓我心生安慰。

最後轉到越發興旺的三山國王廟,在廟前廣場合十膜拜對神明與母親低聲說謝謝,心裡想著自幼就身體孱弱的我,多麼有幸能夠得到彼時神明與慶岳簡介母親的憐愛眷顧。我在廟口麵攤吃了一碗同樣的客家麵,老闆不斷看著我的奇異神情,彷彿明白我是一個正迷途的異鄉過客。

太陽下山時我搭上火車北返,窗外連綿的稻田與山脈熟悉又溫馨,記憶起來幼時從陽台眺看遠處山巒、白雲與稻田,以及一旁晾曬衣服的母親,一切皆如此安心。母親與我一世搬遷多次,也在潮州度過了人生的某一段歲月,我們依舊對那個熱帶的小鎮,懷抱著感恩與還願的心情。

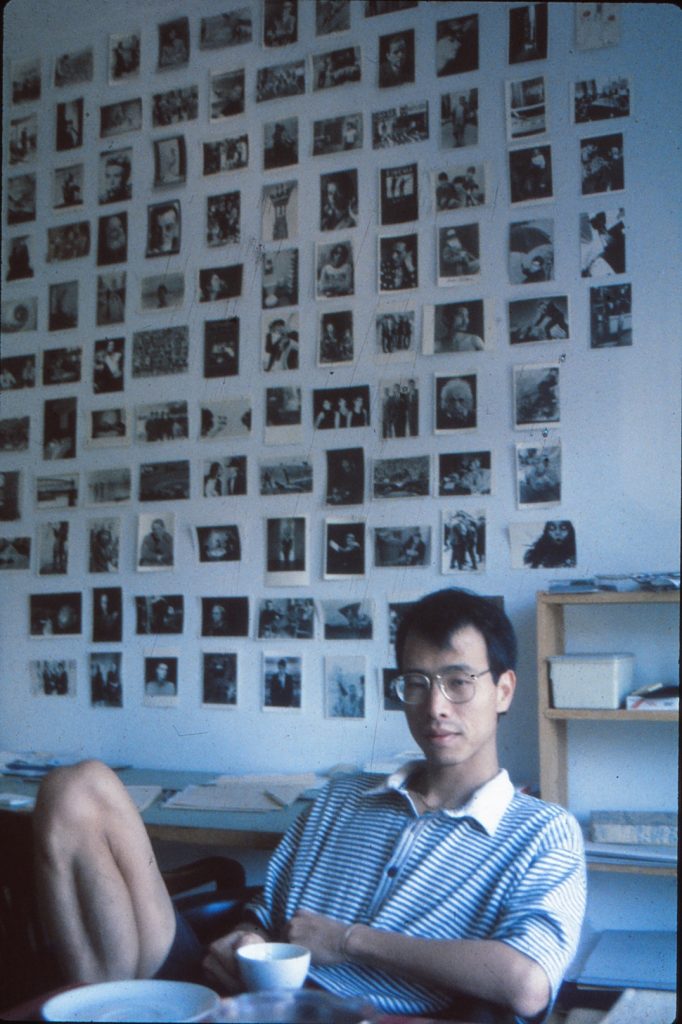

阮慶岳簡介

小說家、建築師、評論家與策展人,為美國及台灣的執照建築師,元智大學藝術與設計系教授退休。著作有文學類《一千顆星星在跳舞》、及建築類《弱建築》等三十餘本,策展2006威尼斯建築雙年展台灣館,並獲2025聯合報文學大獎、台灣文學獎散文首獎及小說推薦獎、巫永福文學獎、台北文學獎、2009亞洲曼氏文學獎入圍、2023 Openbook年度中文創作好書獎,2012第三屆中國建築傳媒獎建築評論獎,2015中華民國傑出建築師獎等。