記者孫曜樟/台北報導

近年網路購物詐騙案件頻傳,不僅買家受害,賣家也成為詐騙集團鎖定的目標。根據內政部警政署一六五反詐騙專線統計,「網購詐騙」案件占整體詐騙通報量第二位,其中近期出現多起假冒買家結合假客服的詐騙手法,誘導賣家提供個資或操作轉帳,台中市三十歲陳小姐近日轉售演唱會門票時,便遭詐騙集團分十九次盜轉七十五萬元積蓄。

這類詐騙鎖定缺乏平台交易機制的私人交易情境。刑事局分析最新案例發現,詐騙集團通常選擇晚間八至十點民眾放鬆警戒時段接觸賣家,先以「願意加價購買」、「急需商品」等話術降低戒心,再透過偽造「賣貨便」、「蝦皮」等官方LOGO的釣魚網站,要求賣家輸入銀行帳密。根據一六五反詐騙資料庫,近三個月接獲二百八十七件類似報案,平均單筆財損達十二萬元,最高金額更有突破百萬元。

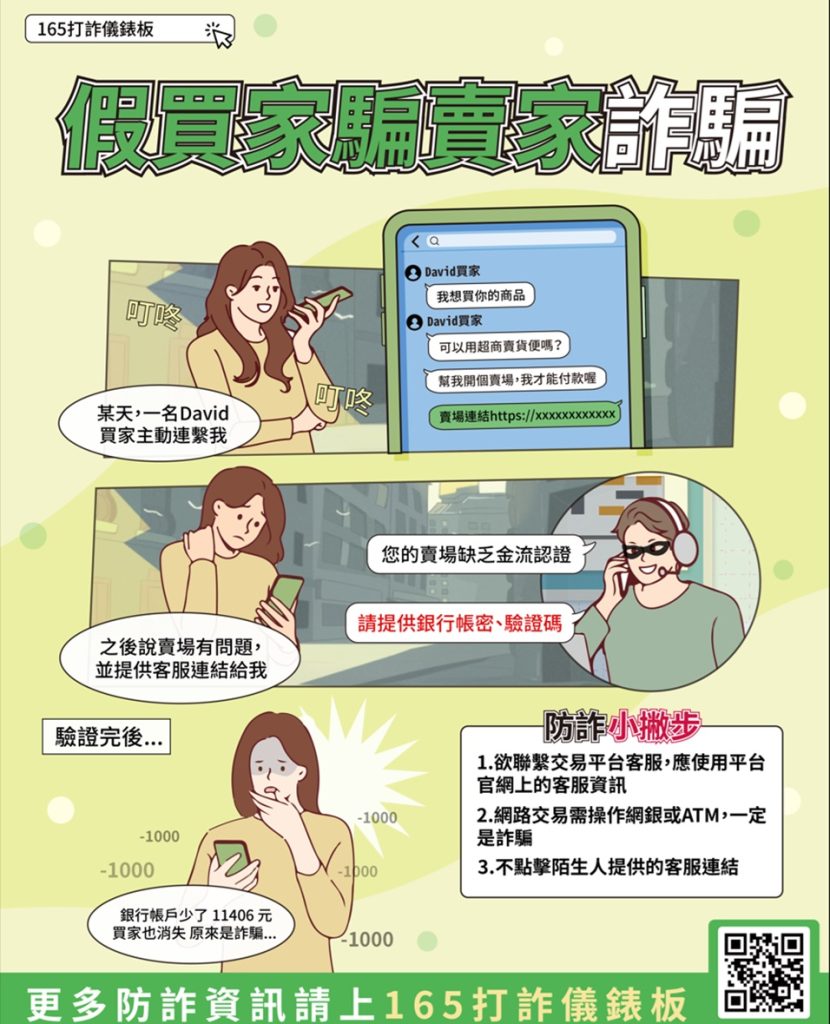

「對方傳來的網址看起來和真的一模一樣,連客服對話框都有平台商標。」受害陳小姐回憶,詐團先以買家身分要求使用「賣貨便」交易,待她建立賣場後,隨即傳送偽造的交易異常通知,並附上仿冒客服連結。假客服以「開通賣家權限」為由,要求她到ATM操作「解除分期付款」,過程中更以「驗證失敗」為由要求重複轉帳,直到帳戶餘額歸零才驚覺受騙。

資安專家指出,此類詐騙有三大特徵:首先使用「+八八六」開頭的境外偽冒電話,其次提供非官方網址(常夾雜數字與亂碼),最後會要求提供OTP動態密碼。金融機構資料顯示,二0二三年第二季因詐騙導致的異常轉帳案件中,有百分之六十二涉及「假客服」話術,其中百分之三十八受害者是首次進行網路交易的賣家。

刑事局預防科強調,正規購物平台絕不會要求賣家進行ATM操作或提供網銀密碼。近期查獲案例顯示,詐騙集團會製作「真假混雜」的教學文件,在假網站嵌入真實平台常見的「安心承諾」標章,甚至盜用客服人員照片增加可信度。

警方建議賣家交易時應遵守「三不原則」:不點擊陌生連結、不透露驗證碼、不進行非平台要求的金流操作。

為強化防詐成效,刑事局已與主要社群平台建立通報機制,民眾若在Dcard、Facebook Marketplace發現可疑帳號,可透過平台檢舉系統通報。一六五反詐騙專線統計顯示,及時通報可阻止百分之八十三的二次詐騙發生。