何啟聖

台灣的民主選舉雖然成熟,卻屢屢在選舉前夕出現「奧步」干擾,影響選舉公平與民意真實表達。國民黨長期指控民進黨在選舉操作中擅長刻意操作突發事件、渲染社會情緒,甚至透過行政與司法手段介入,改變選情結構,幾乎成為「綠營選舉術」的代名詞。

最具代表性的案例莫過於2004年總統大選前夕的「319槍擊案」,當時時任總統陳水扁遭遇「兩顆子彈」襲擊,震撼全台,凝聚綠營支持者的同仇敵愾情緒,最終以極小差距險勝,至今仍疑雲重重。

而2024年總統大選前夕的「國家級警報事件」更被視為高科技版奧步。當時民進黨政府透過細胞簡訊廣發國家級警報,稱「中國發射飛彈」,但事後證實只是例行衛星發射,未構成對台威脅,卻成功在選前最後時刻營造危機感,強化「抗中保台」的選舉氛圍。

司法操作同樣常見。凡是曾赴中國大陸交流的基層村里長與意見領袖,往往在選前被檢調集中約談「關切」,形成寒蟬效應,打擊對手的基層組織與動員能力。

此外,歷來選舉中各種假訊息操作屢見不鮮。像「走路工」傳聞、剪接錄音帶的抹黑手法,也都是民進黨操作奧步的歷史案例之一。無論是否有確實證據,這類訊息一旦在選前大量傳播,往往就能達到打擊對手、影響選民觀感的效果。

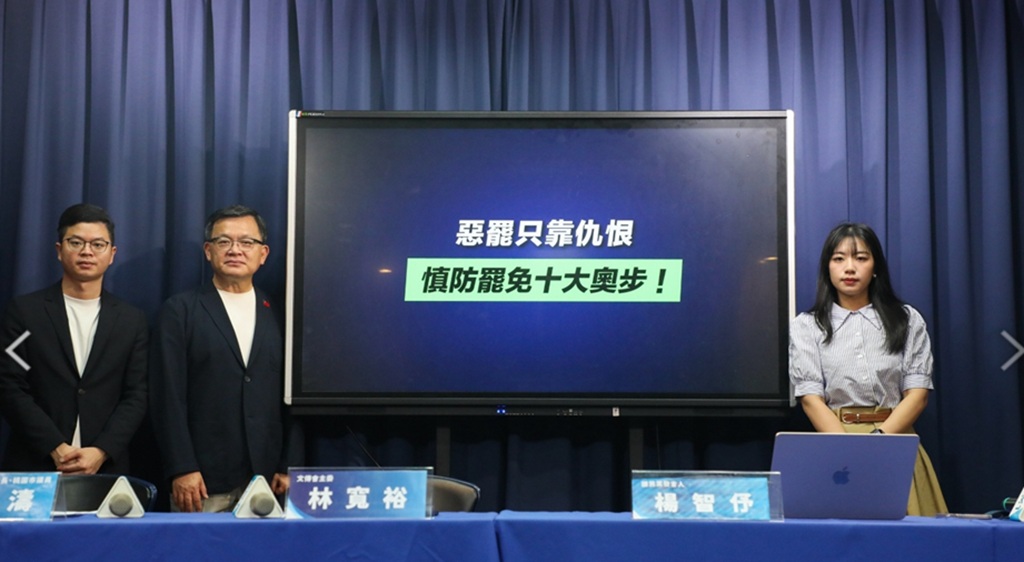

這些手段雖形式各異,但目標一致—在最後階段藉由情緒操弄與訊息戰,左右選民意向,鞏固或逆轉選情。隨著7月26日罷免投票即將來臨,不排除這些手段再次被啟動,特別是在民進黨面臨地方執政壓力升高之際,各種突發事件、輿論戰與司法介入,都有可能在最後關頭登場。

民主的可貴,正在於自由、公平與理性選擇。選民必須提高警覺,冷靜面對每一個「突如其來」的選前事件,避免陷入奧步設計的情緒氛圍,讓7月26日罷免投票成為一次理性與成熟民主的展現。

(作者為資深媒體人。以上言論不代表本報立場)