天色微亮,細雨瀰漫著台北盆地。端坐在晨曦初透的窗前,望著隱約可見的山巒線條,我知道,今日是適合上山的一天。雨天的陽明山,總是帶著幾分寒意,溫度較市區低了好幾度,卻也因此格外提神,空氣似乎被雨水洗滌過後,更加清冽純淨,與山下的煩囂形成鮮明對比。晨間七時許,我便自紅塵俗世首途,目的地是那處鮮少人至、頗帶神秘色彩的閻錫山故居。

文、圖/記者王超群

顯赫山西王 晚年歸隱山林

閻錫山,近代史上赫赫有名的「山西王」。生於一八八三年,早年赴日留學,接受近代軍事與政治洗禮。辛亥革命後,他在山西逐步鞏固勢力,自一九一一年起統治山西長達三十八年。其治下的山西在兵荒馬亂的民國時代中,雖不至繁榮昌盛,卻也較能自保,成為彼時亂世中相對穩定的一隅。閻氏一生歷經北洋、國民政府,與孫中山、蔣介石皆有密切交往。與蔣介石的關係既非親密盟友,亦非公開敵對,反倒巧妙地維持一種互不侵犯的微妙平衡。直到國共內戰末期,國府退守台灣,閻亦隨政府來台,並短暫擔任行政院長與國防部長,最終在陽明山隱居直至辭世。或許,正是這段複雜交織的政治身世,使他晚年能夠在台灣獲得一方清淨天地。

當日行程的安排頗具挑戰性。閻錫山故居位於陽明山偏遠地帶,交通不便。由於上午十點半才有小十六公車自劍潭捷運站發車,我索性在咖啡香中靜坐晨讀,當作精神上的充電。待得發車時,司機駕駛技術了得,在蜿蜒山路間左彎右拐,速度之快宛如山路特技表演,讓我略感暈眩。下車後環顧四野,四周杳無人煙,眼前僅有彎曲山徑與濕潤山林,實在難以想像台北市內竟有如此僻靜角落。此地離塵囂而不離城市,彷彿另開一個隱世空間,正如閻氏晚年心境的投射。

建築具山西特色 文物陳設簡約

初次造訪此地,尋覓入口成為意外小插曲。手機網路地圖指引失靈,摸索前行。直至看見鋪設平整的地磚步道,方確信已抵達正門。一九五一年建成的「閻錫山故居」,坐落可俯視淡水河口與台北盆地的防風山坡上,並分為「種能洞」、「紅磚屋」兩個部分,前者為仿其家鄉山西的「窯洞」石造屋,同時融合中、日、西三式建築特色打造而成;後者做為防空洞使用,門窗處還有加厚鋼板,並有偽裝棚、哨兵瞭望等設計。主建築低矮厚重,內門高大約僅有一百六十公分,對我這身高一八五的旅人而言,著實付出「撞頭」代價。

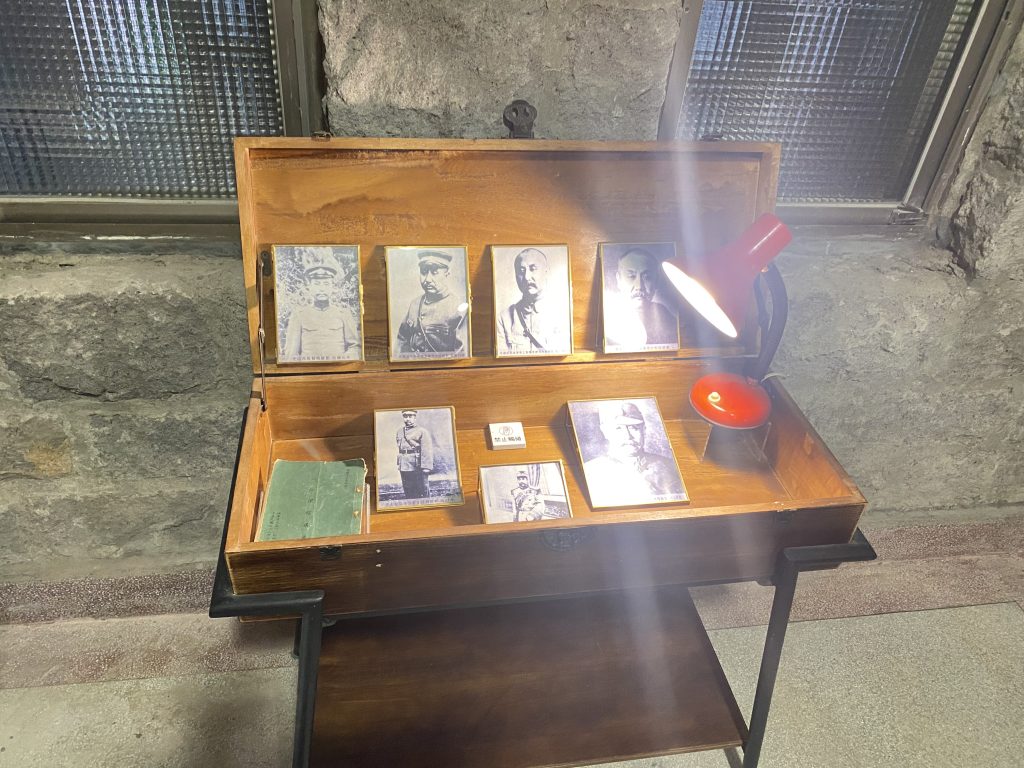

故居內部陳設簡約,展品不多,僅有數幅閻氏肖像、簡單家具及若干文物。其中幾乎不見其家人身影,讓人不免揣想他晚年是否孤寂。或許,正因其政治身世複雜,家人低調甚至避而不出公開場合,才造就了這份展示上的單薄。管理人員是一名年約四十的博士生,隸屬文化大學行政單位,對於故居管理如數家珍。他言語間吐露青年世代的迷惘與無奈,談論範疇多與現實生活息息相關,至於閻氏生平則點到即止,似乎歷史在新世代心中,已是遙遠的舊章。

閻錫山這位被稱為「山西王」的政治人物,其實在中國近現代史上占有特殊地位。他不僅是軍閥時代的重要角色,更以靈活權謀在多次軍閥混戰中保存山西完整。北伐期間,他與蔣介石一度合作,後又加入反蔣陣營,最終因局勢演變再度歸附中央。其政治手腕之靈活,實屬當時政壇少見。抗戰時期,他統率山西守軍力抗日軍,雖非戰功彪炳,但其地方治理相對穩定。內戰後期,山西終因共軍大軍壓境而陷落,閻隨國民政府遷台。其政治生命的多變與韌性,反映出民國時代政局的混沌與殘酷。

行至故居後院,山霧瀰漫,細雨輕飄,空氣中混合著泥土與草木的氣息,令人心曠神怡。站在庭院邊緣俯瞰,山巒層層疊疊,台北盆地的繁華若隱若現。閻氏當年每日晨昏在此俯視山景,心中所思所感,外人已難揣測。是政治浮沉的起落感慨?還是晚年隱退的平靜心境?這份寧靜與孤獨的交織,也許正是權力消退後的自然歸宿。

據說當年園區範圍甚廣,不止目前區位,推估以戒嚴時期的氛圍,閻氏仍有近衛人員戒備森嚴應不意外,這也是紅磚屋中陳列槍枝引發我的聯想。也許早年這周邊想必一般人難逾越雷池。牆上掛出閻氏一天作息,其中說明晚上他會有類似研讀會之類的聚會,更啟我疑問:這在當年,並不容易吧。

踏查歷史人物 心靈對話之旅

故居位置偏僻,交通極為不便。返程時,管理人員特意提醒:「要繞山路半小時方能抵達公車站。」體恤在下,摩D(機車代步)一百五十元直送文大前麥當勞。這份體貼,讓我感受到一絲人情暖意。工讀生摩D快速下山,山風夾帶著雨霧撲面而來,這段短暫卻刺激的車程,也成為此行記憶中別具風味的一段插曲。

午後回到平地,回望被雨霧吞噬的山頭,思緒仍繚繞在閻錫山故居的種種細節。這趟小旅行,既是一段踏查歷史人物的行腳,也是一次面對山林靜謐的心靈對話。當代城市的繁華與山中隱居的寧靜在短短數小時內切換,讓人感受到截然不同的人生況味。或許正如閻錫山最後的選擇:在權力消散後,歸隱山林,任山霧晨曦洗滌過往風雲,靜靜地與山為鄰,與雲為伴。

回想故居中陳列的報刊影本,本想落坐細讀,不料整張椅子登時散架垮台,差點四腳朝天仰天長嘯,真是十分驚險。年久失修、遊客稀落又是免費參觀,故居的保存果真不易。

歷史在山林間留下深邃痕跡,而行旅者的腳步,則在霧雨中輕輕踏出屬於自己的當下印記。陽明山,不僅僅是台北市的後花園,更藏著一段段值得細細咀嚼的歷史故事。雨後的空氣愈發清新,而我,也在這微寒的山間小徑上,攜回一段別樣的記憶與省思。