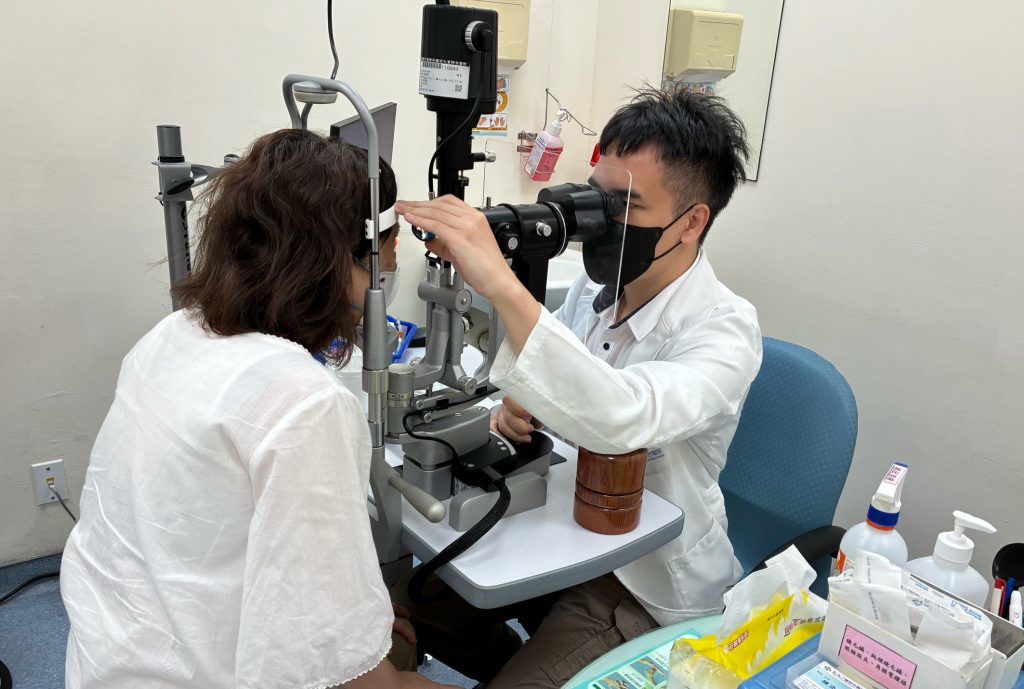

(記者陳金龍攝)

記者陳金龍∕台中報導

64歲李姓婦人去年完成白內障手術,今年5月又出現視力模糊,親友以為是續發性白內障。1個月後婦人卻被評估出慢性破孔性視網膜剝離,安排玻璃體切除併增生膜移除手術,術後才逐漸恢復視力。

童綜合醫院眼科醫師楊啟蘭表示,破孔性視網膜剝離好發於50歲以上的中老年人,通常發生1至2週內進行玻璃體切除手術,網膜貼合成功率超過9成,視力多能良好恢復。

楊啟蘭說,如果疾病發生超過2週,瀰漫的視網膜色素細胞就會在視網膜前形成增殖性玻璃體視網膜病變(增生膜),使視網膜產生皺縮。此時僅做玻璃體切除手術,大多無法使視網膜完全貼回,需合併增生膜移除手術。

楊啟蘭指出,坊間謠傳視網膜剝離手術後,必須保持趴臥3個月,造成許多病患畏懼手術,錯失黃金治療時間。臨床上很多病患的破孔是在正上方或側邊,術後保持側臥或正立的效果更好。

他表示,醫療技術進步,也無需長期保持一定姿勢,可進行灌注矽油代替氣體,減少保持特定姿勢的時間。對於不容易長期保持特定姿勢的老年族群,或是無法請長假休養的上班族,都是最佳的治療選擇。