一枚玉弽,見證婦好英勇與商代榮光

劉振漢

作者介紹:劉振漢先生現擔任台南文物協會副理事長,台南藝術大學「藝術史評與古物研究碩士班」畢業,收藏方向主要為古玉器範疇。

一、引言

在博物館的展櫃裡,有時會遇見這樣的情景:一件小巧的玉器,靜靜陳列,形制簡單,卻讓人疑惑它的用途。遊客們或許會駐足片刻,低聲議論:「這是一件裝飾品嗎?還是古人的小玩意?」當他們得知它竟是戰場上的軍事用具時,總會露出難以置信的神情。這就是「弽」(shè)——古人射箭時護拇指所用的器具。

弽雖小,卻像是一把鑰匙,帶領我們穿越千年時光,觸摸三千多年前的歷史。特別是當它與一位傳奇女性相連時,它所承載的故事更顯震撼。她就是商代王后、女將軍婦好。

二、弽是什麼?

弽,就是拉弓射箭時套在大拇指上的護具。它的功能主要有二:一是防止拉弦時勒傷手指,二是使力量更集中,箭矢更精準有力。弓箭是冷兵器時代最重要的遠程武器之一,弽的出現與普及,標誌著古人對於射箭技術的成熟掌握。

弽的材質各異。平民百姓或士卒常用骨質、角質弽,堅固實用;貴族或軍中將領則偏愛玉製弽,不僅因玉的堅硬與光滑適合拉弦,更因玉自古象徵尊貴。河南、山西等地的考古發現,皆有不同材質弽的出土,顯示其使用層面極廣。當弽以玉為材,它便不只是軍事器具,而是權力與身份的象徵,意味著「誰有資格」佩戴它、在戰場上統領軍隊。

三、婦好與弽

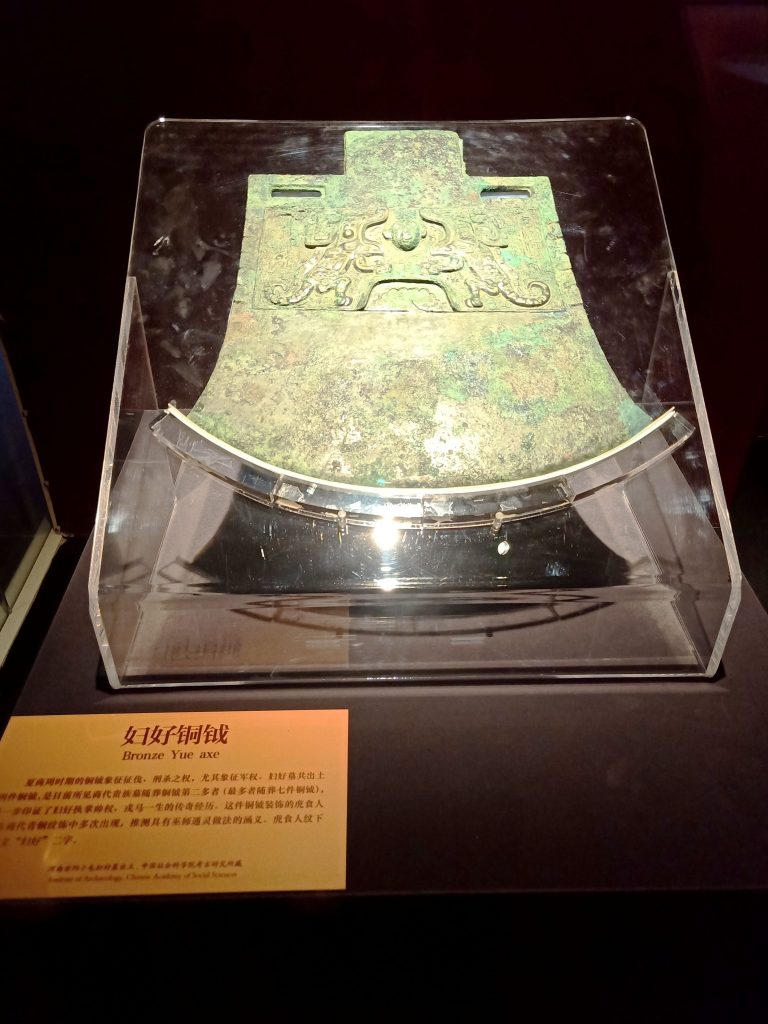

談及玉弽,不得不提到婦好。她是商王武丁的王后,也是中國歷史上第一位在考古實證中確認的女將軍。1976年安陽殷墟婦好墓的發掘,震驚了世人。墓中出土文物多達一千八百餘件,其中包括大量青銅兵器、玉器與珍寶,這些文物清楚地揭示了婦好在軍事與政治上的重要地位。

考古學家指出,婦好墓中有百餘件兵器,數量遠超一般王后規模。甲骨文更記載婦好多次率軍出征,討伐周邊方國,戰功顯赫。她曾親自統領一萬三千人,這在當時是相當龐大的軍隊規模。想像戰場上,旌旗獵獵,一位女將軍披掛甲胄,縱馬馳騁,拉弓如滿月,拇指上閃著玉弽的光澤——這不是虛構的傳奇,而是三千年前真實的歷史。

婦好不僅是王的妻子,她還是獨當一面的領袖。她在政治上輔佐武丁,在軍事上親征沙場,在宗教祭祀中主持大典。玉弽,正是她「將軍身份」最具象徵的證物。

四、弽背後的文化意義

弽看似小巧,但其背後的意義極為深厚。

軍事層面:它提醒我們,商代軍事已相當依賴弓箭戰術。弽的存在,使得射箭更高效、穩定,說明當時軍隊對射箭的技術已經相當成熟。弽不僅是器具,更是「制勝之器」。

社會層面:婦好身為女性卻能佩戴玉弽、領兵征戰,顯示出商代社會對女性角色的某種開放性。她的形象打破了「男主外、女主內」的刻板印象,證明在某些時代,女性同樣能成為軍事與政治的中堅。這一點在後世極為少見,因而更顯珍貴。

文化層面:玉製弽不僅是工具,更是權力與地位的象徵。它的存在,不單是「能射箭」,更是「有資格射箭」。婦好佩戴玉弽上陣,本身就是一種宣示:她並非僅僅依附於王,而是具備領軍、決策與掌權的能力。進一步來說,弽凝聚了「武」與「文」的雙重意涵:既有作戰的實用價值,又以玉材展現王權與禮制的莊嚴。

更有意思的是,後世如周代、漢代的弓箭文化依然延續了弽的傳統,但裝飾性的玉弽也成為一種流行—實用與佩飾並行不悖(筆者將於下期討論)。

五、今人觀照

今天我們看見這件商代玉弽,不只是凝視一段冰冷的歷史。我們看到的,是一種力量的化身。它提醒我們:三千年前的中國,已經出現了一位能與男性並肩,甚至超越男性的女性將領。婦好的形象,成為中國女性力量最早也最鮮明的符號之一。

對收藏與研究者而言,玉弽的價值不僅在於其材質與工藝,更在於它所承載的歷史敘事。每一道磨痕,或許都見證過戰馬奔騰、戰鼓如雷的場景。它讓今人重新理解古董的價值:不只是「真與偽」的問題,而是「故事與意義」的存在。

更進一步說,婦好與弽的故事也讓現代社會重新思考女性角色。當代女性在各領域發光發熱,而三千年前的婦好已先行一步。這種跨越時空的對話,讓人們理解:玉弽不僅是戰場的護具,更是一種象徵——它象徵了女性突破限制、獲得權力與榮耀的可能。這正是文物賦予我們的啟示。

六、結語

一件玉弽,看似不起眼,卻折射出商代軍事技術、社會性別角色與文化價值的多重面向。更因婦好的存在,它不再只是武器配件,而是女將軍馳騁沙場的象徵,是女性力量與歷史榮耀的印記。

古董之美,往往不在於它的體量,而在於它背後的故事。婦好與她的玉弽,讓我們看到:小小一件玉器,可以承載整個時代的榮光。它是歷史的見證,也是文化的啟示。當我們凝視這件玉弽時,不僅是在凝視古代中國,更是在凝視我們自己——對力量、對地位、對文明的永恆追問。