文‧圖∕林少雯

文‧圖∕林少雯

疫情前「台灣畫院」及「昆台聯合畫院」舉辦「海峽兩岸作家、學者手札和書畫展」,原預計2020年秋天在江蘇昆山盛大展出。這是在兩岸急凍後的大型文化藝術交流活動。展出難得一見的兩岸作家和學者手稿、手札和書畫。

這個活動相當有意義,可以讓兩岸作家和學者的手澤,同在一個展場出現,共同留下歷史,為中華文化增添風華。我有幸成為邀集作家學者們手稿的推手。

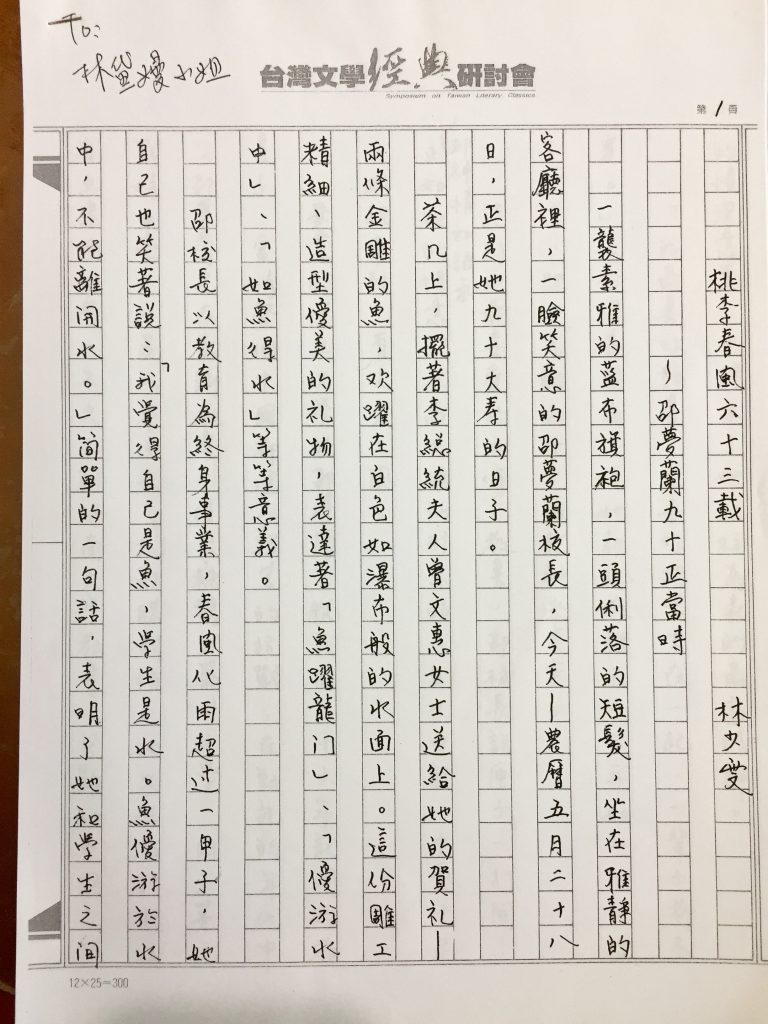

手稿多珍貴啊!作家們早就改用電腦寫作,文稿都是硬梆梆的白紙黑字,那溫暖的手寫稿,去哪找呀!我的手稿也早捐給《國家圖書館》和《文訊》永久典藏,所剩無幾,即使有也不知放在哪了。我認真地翻箱倒櫃找了又找,竟然還找出一疊二十多年前的手稿,而且保存良好,真是喜出望外。對於沒有舊手稿的作家,我請他們找出久已不用的稿紙,認真抄寫幾頁自己發表過的文章。字寫得好不好看一點都不重要,手稿雖是新的,但是珍貴絲毫不減。。

當時我還加碼書寫一首新詩、一幅國畫水墨花鳥、用毛筆加寫一篇後記。我的詩寫得不好,不怕人笑,因為我不是詩人。我用毛筆寫的後記,工整有餘,卻完全不合乎書法藝術的水準,我不怕人笑,因我不是書家。我的水墨花鳥更糟,從未畫過國畫的我,是頭一遭不打草稿直接用毛筆大膽嘗試的素人畫,我也不怕人笑,因為我不是畫家。書法和國畫,不是我的專長,但我認真創作書畫,自己很開心。

有一位作家說,撰寫手稿,舉手之勞,何樂不為?我也認為有兩岸文化藝術單位能認真辦展,還願意永久典藏我們的手稿,何樂不為?

後來因為疫情持續多年,兩岸的大型展覽未能實現,台灣作家及學者的手稿、詩畫、手札等,於2022年十月在陽明山林語堂故居展出三個月後,於桃園復興鄉「台灣文學作家村」現址展出。