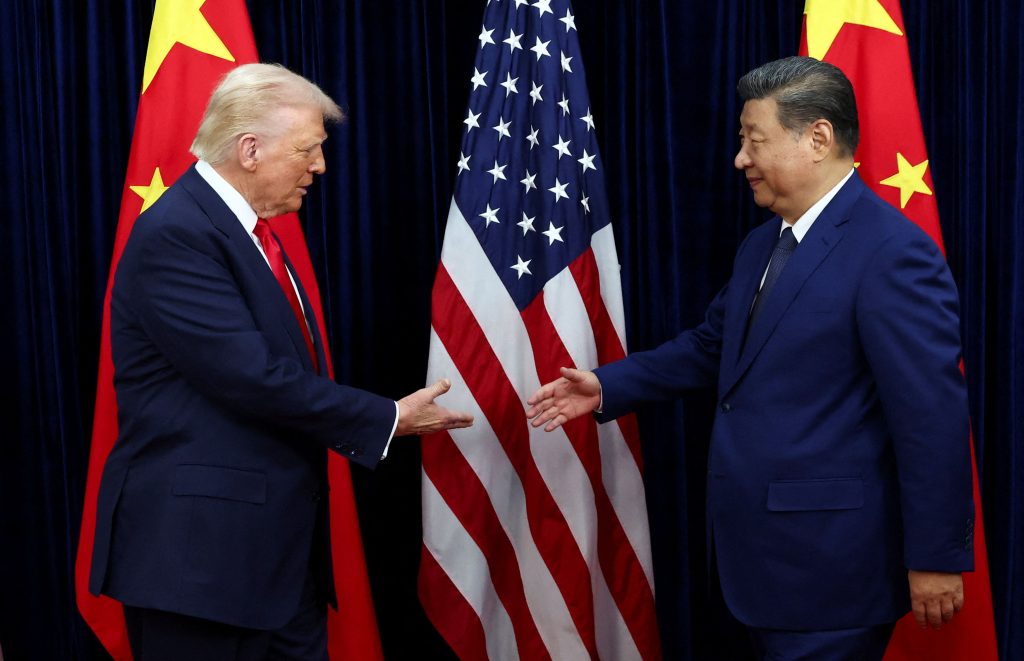

美國總統川普剛剛結束上任後的首次亞洲行。他旋風式地造訪馬來西亞、日本及南韓,還出席馬國輪值的東協峰會,並藉著南韓主辦的APEC場合會見中國大陸國家主席習近平,但未出席年度非正式領袖會議。不少外媒評論指稱,川普缺席APEC將會把習近平推上印太區域的地緣政治舞台,然而就當前美陸相對實力來看,華府仍在兩強權的版圖之爭占上風,但北京急起直追之勢也超乎想像,台灣不可輕忽!

若說這場「川習會」是以各懷鬼胎的心情開場,應不為過,畢竟兩人都有各自盤算,更有希望對方妥協、甚或退讓的期待。川普關注貿易逆差、芬太尼管制、移民及高科技競爭等議題,習近平則將重點放在地緣政治、晶片發展及台灣,關稅固然是他最急迫處理的問題,不過若能藉著談判取得川普對台灣議題的積極回應,這才是舉行這次會面的主因,也是他與美方交手的籌碼。換言之,美方希望能儘速完成經貿談判並簽署協議,但陸方卻寄望能爭取到相對的國際地位。

從兩人開場白就可得知彼此對這次會面的不同期待:美國著重於經貿,中國大陸要求尊重。川普以他習慣口吻吹捧對方是「偉大國家的偉大領導人」,還說「我們將建立長期而美好的關係」。習近平則相對嚴肅,表示作為世界前兩大經濟體,有分歧是正常,而他和川普作為掌舵人,應把握好方向、駕馭住大局,讓「『中』美關係這艘大船平穩前行」。會後,雙方同意明年互訪,應該是目前唯一的正面結果。

很明顯,兩人的關注焦點天壤地別,川普對達成貿易協議抱持高度期待,但習近平卻只希望獲得美國認同的大國地位。因此,這次會面並未觸及敏感的台灣議題,究其原因或許是既然雙方無法達成共識,倒不如避開,以免得不到預期效果。不過,川普沒有因此失分,反而是習近平很難向內部交代,台灣暫時可以鬆口氣。

國安局長蔡明彥日前在立院指出,「川習會」的目的是建立「可管理的競爭關係」,不過美陸競爭是「長期的結構性問題,預估不容易處理」。他表示,雙方應會採「先易後難」方式處理較容易議題,但若觸及地緣政治問題就相對棘手。

觀察此次「川習會」,雙方領導人互留情面,在為即將簽署的協議奠定基礎,也為互訪鋪路。然而,美國國內「抗中」意識仍高,更是兩黨共識,即便談判最終有結果,但「修昔底德陷阱」的陰影依然籠罩雙邊關係,短期內恐難消散。

「川習會」雖未提到台灣,但也不能掉以輕心。賴清德政府卯足全力動員,正副總統從國防與外交說明台灣對兩岸風險的準備,也希望能與川普團隊搭上線,就是擔心不按牌理出牌的川普會無意間傷害台灣。事前預判最壞結果、做好準備當然是執政者的責任,但若偏頗地以僵化的意識形態看待世局變化,進而失去促進台海和平穩定的機會,恐怕無法做出對國家有利的政策決定。

美國在台協會前理事主席卜睿哲說過,美陸失和不代表台灣就得利。美國與中國大陸正尋求足以維持雙邊關係正常往來的溝通模式,也希望建立維持彼此互信的護欄,民進黨不該有「朋友的敵人就是我的敵人」的僥倖心態。若不想將國家前途交在別國手裡,賴政府該思考如何降低兩岸對抗、減少誤判並促進和解,才不會每次都陷入擔心遭出賣而手足無措的窘態。