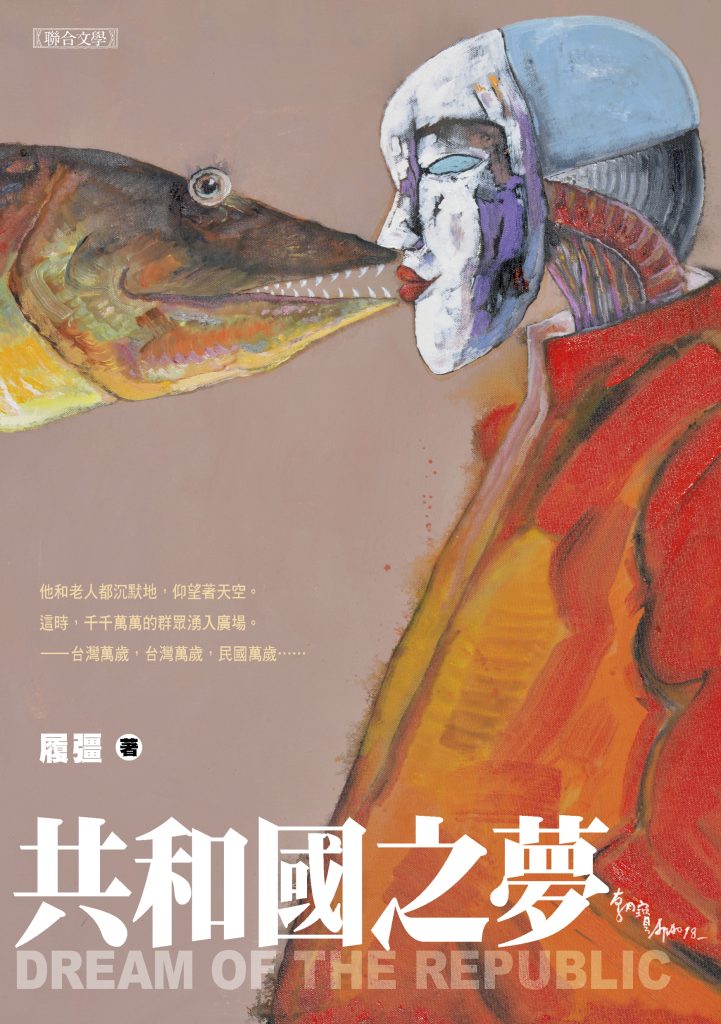

時隔九年,於二○二一年履彊再次出版了新短篇小說集:《共和國之夢》。雖說是短篇小說集,然故事內容、角色卻是連貫、相互呼應的。在此書當中履彊也將自身的生命經歷——文字創作者、政黨與公家機關工作經驗、少年軍校記憶——雜揉進小說當中。

在《共和國之夢》當中,另一大特色也來自於履彊利用生命經驗所建構的小說書寫,嘲諷、戲謔地批判且談論政治。過去因文學場域、社會因素等等,政治小說非常地少見;然而在《共和國之夢》履彊豪不避諱地以筆鋒進行回應,無論是政治、選舉、社會運動、疫情、公投議題,以文學作為一種聲響。

以自身作為書寫

過往小說在文學的脈絡總以虛構為主,而散文則是奠基於真實的生命經驗之中。但是履彊筆下的《共和國之夢》卻跳脫出兩者的範疇,成為一種實驗。得益於過去擔任軍官、政黨職務、國安會諮詢委員、作家,在許多篇章都若隱若現地看見履彊的身影在小說之中。如小說集中〈重逢〉、〈家國〉、〈宴會〉,在虛實之間來回穿梭。這或許便是在履彊長達二十年於政治參與的再現。

但不僅僅是再現,更是一種回望。經由過去自身的生命經驗、社會事件為基底,履彊利用小說的技巧構建出各種不同類型的故事:於〈重逢〉當中對應過去於軍校當中青澀的時光,以及成長過後的錯身,雖是小說為體裁;但文字卻貼近體膚,字字情真、句句意切。這便是在《共和國之夢》所脫穎而出的,在閱讀小說、虛構故事的同時,卻又如同化身為作者在故事之中經驗。

而在小說〈家國〉則是寫下了二○二○年的總統大選以及「韓流」。在故事當中,面對的是對於權力與位置所渴望的江主席,以及對於選舉期間是否有國家機器的介入、操作,甚至是對於國家的想像,以及第三勢力是否可以突圍。履彊在敘事當中並不避諱將政治人物的名稱直接地寫下來,或許正是這樣的直接,反而凸顯了小說所帶有的真實性。而過去擔任政黨與公家機關工作的經驗,也更推進了故事當中的細節,這也就是為何履彊以自身部分的生命也納入小說,不只是單純地回望,更是一種反思。

〈宴會〉一篇當中也得以看見這樣的反思。雖篇名取自宴會,看似和樂融融的景象;然內容實則批判政黨之間內部、暗中的較勁與波濤洶湧,以及政治人物的地位和聲望。甚至關於如如何拉票、政治獻金,各種被稱作的「敏感議題」。但文學本身,便是一種敏感。在履彊長達二十年的政治工作當中,生命所追逐的百態都在他的眼中、筆中,這並非是敏感,而是作為一種澈底的反省——究竟在履彊放下筆又拾起筆的時光當中,是不是該有所覺悟、有所感悟。

一如在〈宴會〉寫道:「可不是嘛?政治其實也是一種表演專業,就如同今天,門生如故……」在小說當中,履彊頻頻回頭、不斷回望,作為在二十年間的反思與反省,生命的百態或許就如表演,如今履彊退出舞台,反身將舞台上種種的演出繼續地書寫。

參與生活的政治

本書當中令人引發共鳴的莫過於開篇的〈錯身而過〉。單純以篇名似乎描繪的是一場關於戀愛卻無疾而終的故事;但正是這樣的誤解拉開了故事的張力。

〈錯身而過〉當中描寫了主角江進從因報導得罪,而被調動至花東地區成為特派記者。而江進也同為文學獎好手,在頒獎典禮中認識了故事當中的「她」:一位仰慕江進許久的女子。在故事中,江進從報社當中跨進了政治圈,組成第三勢力進而參選。故事中不乏也有履彊的生命經驗所建構的角色,以及他對於第三勢力的想像。

面對政治,履彊筆下的江進並非是一路順遂的角色,反之,面對群狼環伺的政壇,種種的抹黑、造謠;甚至是江進在擔任黨主席後被權力蒙蔽種種,以致後來發覺自身不過是被操縱的魁儡,失落、醒悟。在日常生活的枝微末節當中,履彊透過在政治圈的穿梭,將選舉與權力鉅細靡遺地呈現出來。而這其中也包含著情感,在花東所認識的「她」,其實是江進婚外情的對象,這樣的情況是被隱蔽、隱藏的;但是這樣第三者的出現,卻又呈現出當政治成為一份工作時,該如何面對愛人、如何有愛的命題也一一拋出。〈錯身而過〉並非指瞄準政治、婚外情,而是更大的叩問:人性。

人性的展現總是困難的;但在〈錯身而過〉寫下了對於政治的想望,至步入政壇後如何具備手腕、對於權力位置的渴求,到最後落選以及覺察自己只不過是更大一盤棋局當中的棋子。而在感情當中,並不完全批判道德,反過來呈現出身為政治人物時,面對愛的種種不能:時間、陪伴、照護。往往在現實生活當中,大眾所看見的政治人物或許都被扣上作秀、表演的型態;但〈錯身而過〉更細密地說出身為政治人物所面對的困境,對於理想得徒勞以及所有的障礙。