劉振漢

作者介紹:劉振漢先生現擔任台南文物協會副理事長,台南藝術大學「藝術史評與古物研究碩士班」畢業,收藏方向主要為古玉器範疇。

一、引言

玉器自古承載著禮制與文化的雙重意義。在中國服飾制度中,腰帶不只是束衣的實用品,更是身份與等級的象徵。腰間佩戴的玉帶板(或稱玉帶銙),不僅用於固定衣著,更昭示佩戴者的社會地位。北宋以降,隨著社會結構與文化心態的轉變,玉腰帶逐漸走過一段由制度性向生活化、審美化的演變之路。

本篇專欄即以宋代若干出土實例,觀察玉腰帶如何從北宋初的繼承唐代制度延續,逐步在南宋社會中轉向吉祥化與裝飾化,從而印證宋代玉器世俗化的歷程。

二、北宋初期:承襲唐制

北宋初期,玉腰帶依舊延續唐代的制度規範。陝西西安淳於廣墓(1034 年)出土的玉帶,帶板數量完整,造型規整嚴謹,形制亦近唐制,具有強烈的身份標誌性。此一例證顯示,宋代建國初期仍然仿效前朝制度,玉腰帶繼續作為官階與等級的象徵物。

這一時期的玉腰帶,強調的是「承制」與「延續」,是制度力量在器物上的直接反射。它們不是單純的服飾,而是一種「可視化的權力」。

三、北宋中期:禮制與威儀的延續

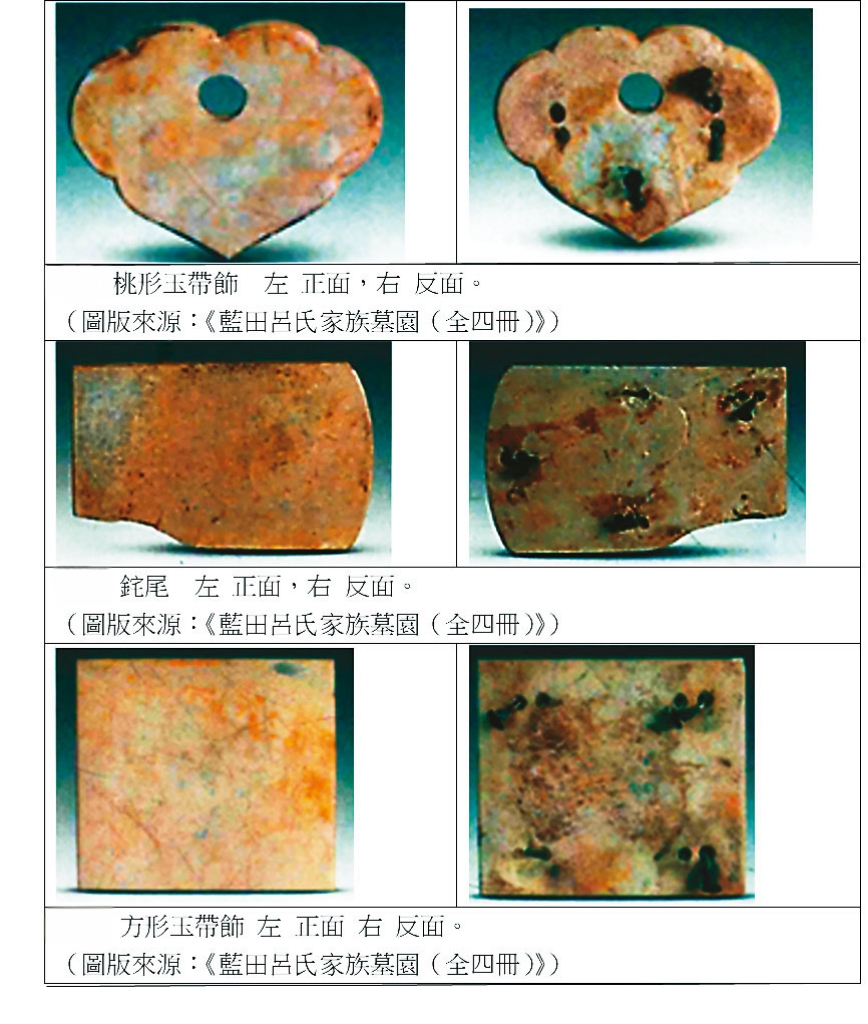

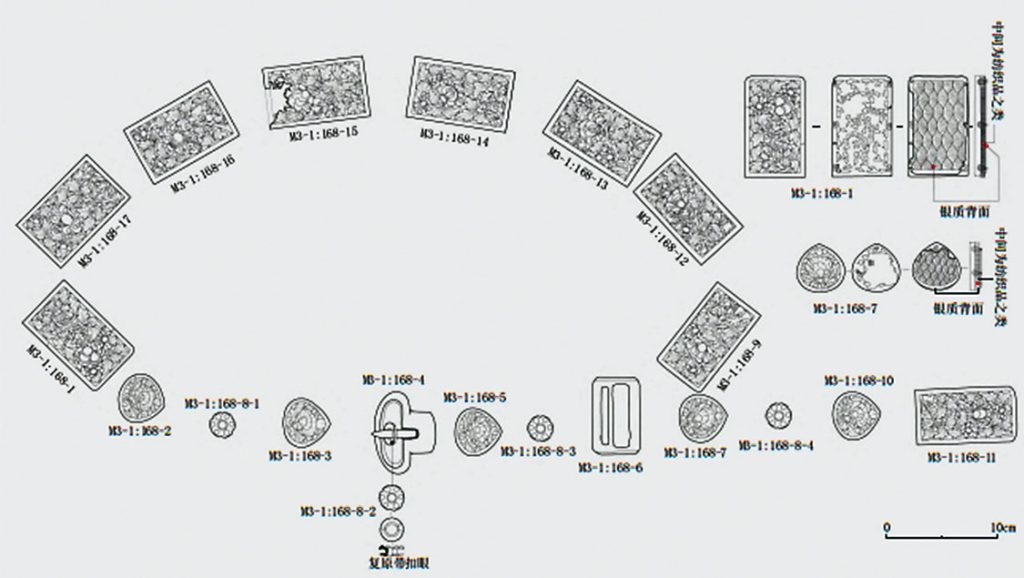

到了北宋中期,玉腰帶的制度性依舊存在。陝西藍田呂氏墓(1074–1116 年)出土的 12 件玉帶飾,形制嚴整,包含桃形、方形與䤩尾,排列完整,符合佩戴規制。

這批玉帶飾強調莊重與威儀,仍然是士大夫階層身份的鮮明符號。儘管宋代政治文化更重文治,但玉腰帶依舊是等級秩序的一部分,延續了「以器彰顯」的傳統。可以說,北宋前中期的玉腰帶,仍舊是國家制度在器物層面的具象表達。

四、南渡初期:身份與審美的交錯

南宋建立之初,政局動盪,皇室與士人南渡,制度性的服飾逐漸受到轉化。江西上饒趙仲湮墓(1130 年)出土的 9 件玉帶板,其中長方形帶板雕有人物形象,衣著寬袍,姿態閒適,題材展現生活化的趣味。考慮到墓主為皇族,且時值南渡初期不穩之際,這批玉帶板很可能是隨身攜帶之物,工藝精美,或出自宮廷文思院。

這顯示,玉腰帶在此時雖仍具身份意涵,但其文化內涵已逐漸向日常審美靠攏,世俗化的轉向初現端倪。它既是權力的象徵,也是生活化藝術的載體。

五、南宋中期:制度的退場

隨著南宋政局漸穩,玉腰帶逐漸喪失制度性功能。安徽休寧朱晞顏墓(1201 年)同時出土玉腰帶與御仙花金腰帶,為我們提供鮮明對比。

其中玉腰帶形制已不再嚴守規制,制度化意味薄弱;真正具官方性質的,是士大夫在朝所佩戴的金腰帶。玉腰帶則退為陪葬與裝飾用途。

這一時期的玉腰帶,標誌著「禮制」的退場與「裝飾化」的興起。從制度性象徵轉向裝飾品與個人品味,它們的文化層次已有所轉變。

六、南宋晚期:吉祥化的高峰

至南宋晚期,玉腰帶的題材徹底轉向世俗化。例如貴州楊價墓(1243 年卒)所出土的玉帶,紋飾充滿牡丹、童子、喜鵲等寓意吉祥的主題。這些紋樣象徵富貴、多子、喜慶,完全脫離早期玉腰帶的威儀象徵。

這一現象顯示,玉腰帶已從禮制制度走向日常審美,成為民間願望與生活理想的載體。士人不僅以其作為品味的彰顯,更是藉它寄託生活理想。這不僅是器物題材的轉變,更是文化心理的徹底改變。

七、小結:世俗化的脈絡

從北宋初期到南宋晚期,玉腰帶的演變呈現出清晰的世俗化脈絡:

•北宋初期(淳於廣墓):承襲唐制,制度意涵鮮明。

•北宋中期(呂氏墓):延續禮制,區分階級。

•南宋初期(趙仲湮墓):身份與生活審美並存。

•南宋中期(朱晞顏墓):制度逐漸退場,轉為裝飾。

•南宋晚期(楊價墓):吉祥題材盛行,徹底世俗化。

這條線索,不僅反映出玉腰帶自身的轉型,更折射出宋代社會文化的深層變化。北宋時期,士大夫群體仍在禮制秩序下活動,玉腰帶是他們顯示身份的必備之物;到了南宋,隨著政局南移與經濟重心轉向江南,玉腰帶逐漸從嚴格的制度規制中解放出來,開始與日常生活、審美趣味結合。尤其晚期吉祥化題材的出現,意味著玉腰帶已徹底轉化為寄託世俗願望的物件。這個由「禮制」到「生活」的過程,正是宋代玉器世俗化的核心寫照。它不僅反映了器物的變遷,更揭示了文化心理的深刻轉折。

八、結語

玉腰帶雖只是腰間佩物,卻映射出制度與文化的消長。從北宋初的承襲唐制,到南宋晚期的吉祥化題材,玉腰帶走過了一段由制度到世俗的轉變之旅。這段歷程,不僅是器物的演變,更是宋代社會心態的具體投影。