文/嚴瀚欽 畫/胡采忻

(一)

「這幾年寫詩卻有被迫『具象化』的壓力。是時代的想象力和品位倒退了,還是台灣文學走到了非『掀開床幃看個明白』不足以滿足讀者的地步?」詩人陳克華曾如是指出現今寫作的趨勢。這番詰問不僅僅挑明當代文字創作的弔詭準則,更折射出詩壇對「大詞恐懼症」的集體焦慮——創作者仿佛陷入顯微鏡式的競逐,無不極盡所能地放大文字的肌理,提高文字的密度,極盡所能地衍生意象。仿佛不如此,便無以展示自己的功力。

而在追求精雕細琢的文學語境中,柏森的詩集《原光》卻如逆向行駛的彗星:「悲傷」、「生命」、「消亡」、「世界」、「黑暗」、「記憶」、「痛苦」、「愛」等幾乎被視作避忌的大詞,在這本詩集裡卻俯首皆是。

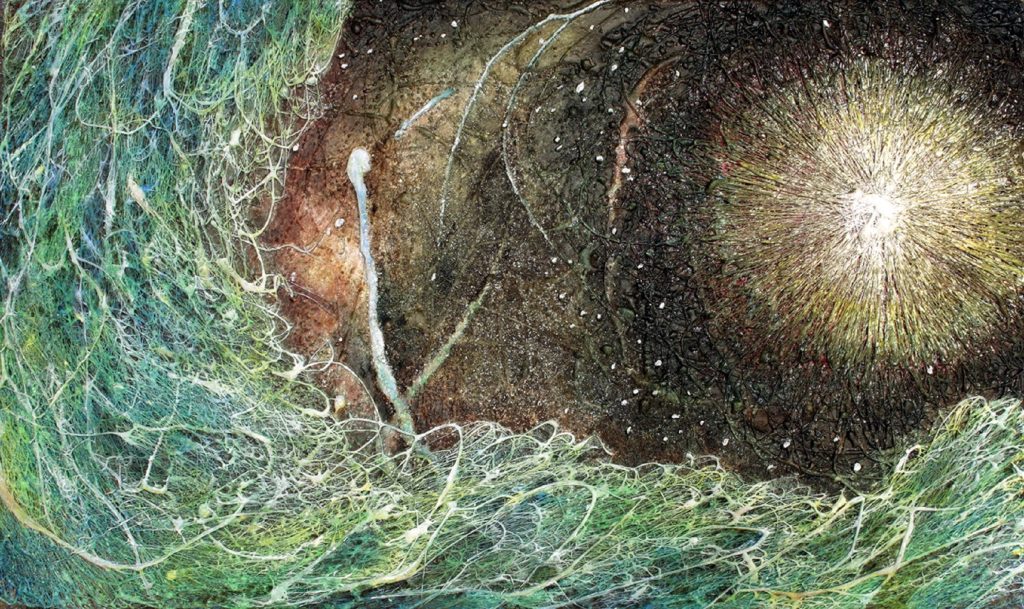

掏空事物的內部,只留下世界的輪廓,這種「中空詩學」將事物掏洗至半透明的臨界狀態。那些刻意保留的孔隙,實則是邀請光線穿過的通道。這是經驗的敞開,是一種半隱晦的中介,唯有中空,才能包含萬物——「詩需要有孔洞讓氣流經過」,柏森在後記中以器物之道闡釋詩歌的本質,無須太過細緻的填滿,需要留下空間接受新的解讀。這種看似矛盾的創作,既抗拒著當代過度詮釋的語言暴力,又拒絕墮入虛無的拜波塔之迷宮,反而在「說盡」與「未盡」的張力間,開展出嶄新的道路。

(二)

電影《馬勒,獻給妻子的柔板》(Mahler auf der Couch)改編自奧地利-波西米亞猶太裔指揮家馬勒(Gustav Mahler)的真實故事,描述了他因無法承受婚姻危機而陷入精神痛苦,特地坐了二十六小時火車到荷蘭萊登小鎮求助於心理學家弗洛伊德的經過。在In den Vergulden Turkey旅館裡,在煤油燈搖曳的光暈中,二人聊至深夜。

此前,女兒因猩紅熱而早夭,心臟疾病令他健康受損,最愛的阿爾瑪(Alma Mahler)有了外遇……死亡、陰暗、掙扎、憂鬱、焦慮和厭世等元素充斥在他的作曲中。而在與弗洛伊德長聊之後,他開始學著給心鬆綁,給心愛之人「完全的自由」——愛的真諦,竟然在於鬆開掌控的指節。於是他帶著寬慰回到位於意大利蒂羅爾山谷的作曲小屋繼續工作,然阿爾瑪在關係中獲得自由,自己也獲得了「心靈全面的自由」。到了《大地之歌》時,則徹底領悟生死不過是必然的輪迴,不再執著於眼前的苟且。

美國文學批評家M.H.艾佈拉姆斯在他的《鏡與燈》中引用赫爾德的觀點:「音樂的意義極為含糊,而唯其含糊 ,才益發適合於表現情感。至於言語的表現力,則由於詞語的意義都是人為的,因而與情感本質的練習不盡密切……儘管解釋明確,但……只會分散和削弱情感。」即使是作為符號語言的樂譜,亦只能描述聲音的屬性,或指示演奏時所需的器材和技巧,卻無法記錄聲音本身。這種超越符號的存在,用來解釋馬勒後期的作品再合適不過,

(三)

柏森鐘愛馬勒,在散文〈永恆的抵臨〉中,她如是描述第九交響曲的聆賞歷程:「音樂藉由一切媒介直抵我的心臟,在法國號的牽引下,騰空,抽離並且漂浮著,化整為零……止盡時間,消融了宇宙,相合了我和你。」當音符漫溢,席上的聽眾仿佛掏空自身,化身中空的泡沫,輕盈地升起,在空中懸浮,然後輕輕觸碰,要麼碎裂迸散,要麼融而為一,經驗便在此刻悄然降臨。是的,唯有敞開自我,讓自身留白,才可像馬勒的交響曲般,包含整個世界。而柏森則以窗作喻:「我的窗口已經敞開,為了盛開的∕花∕只有那麼一次的春天。」(〈窗〉)

但柏森寫的畢竟是詩,是一種文字的媒介,這門與音樂同源異質的語言藝術。德國詩人A.W.施萊格爾說,文字的語言與音樂家的語言不同,它始終無法獨立於外界事物存在,情感的表現永遠要依附於語詞與思想的聯繫。而在柏森筆下,固態的文字與流動的音樂被攪拌成嶄新的介態。於是〈在林間〉中,她用「鳥切開雨的形狀」仿擬提琴琴弓擦過空氣的聲音,在〈序詩:墓碑前,小號的吹奏〉中,以「重重疊疊——又迴蕩自身」描述音樂給身心帶來的震顫,在〈靜止如聖詠〉中,以「光線,振動了」擬仿手指撥動琴弦的聲音。這既是天賦,亦是詩人的基本功,將抽象的聲音感通為可視可感的觸覺,語言的多樣性和創造力在此盡顯。在〈聽覺練習〉裡,更是直接發出「用什麼樣的味蕾∕去理解它們的顏色?」的叩問。但柏森並非沒有耽溺於通感的遊戲,她更以深厚的古典樂美學累積,把詩歌導向形而上的思考。

詩人蕭宇翔留意到柏森詩中的「泛音」:「『泛音』是弦樂器和管樂器,所最難發出的一種聲音……但反過來,對於讀者,這也是一種無比艱難的聽力測驗。」也就是說,在聲演的時候,樂器和人聲的基音邊緣,尚有一道像哨子一般的尖銳旋律,它輕微,接近空無,但只要我們仔細聆聽,便能將之由意識的外沿移至意識的焦點。若我們將這泛音亦當作基音的輪廓,那麼這個發聲的動作就有了象徵的力量——主體退下,讓神出現,讓平日所拘泥的一切退散,進入形而上的超驗世界。它象徵著我們的心會被模糊之物篤定著(〈復活〉),象徵著看似不必要的東西「逐漸成為必要」(〈散策〉),象徵著當我們平望邊界,星子早已越過後頸(〈虛空間正在暗湧的〉)……柏森在詩中所展現的魔法,或許便是這種近乎空無的模糊、過渡、留白、不必要,以及玄之又玄的未明性。

(四)

大音希聲,大象無形,藝術總在極簡處顯露真諦。我想起畢加索晚年以單線勾勒的素描實驗,恰好是刪盡繁縟,僅僅保留輪廓的畫作。他曾說:「我花了四年時間畫得像拉斐爾一樣,但用一生才能像孩子一樣畫畫。」回歸質樸,或許正是臻至化境的不二法門。而M.H.艾佈拉姆斯在《鏡與燈》中說:「詩歌……是靈魂的音樂。一連串的思想,畫面,言詞和音調構成了詩歌表現力的本質。」因此,詩藝的芟繁就簡,本質上是讓思想和語言,都重返生命的原初,回返那個遙遠的童年。

而這便要從詩集的名字「原光」說起,其名源自馬勒第二交響曲的第四樂章的原光(Urlicht)。該章用法國號揣摩出一絲純然光線的照耀,使人獲得救贖。在我看來,那是一束起於童年的原始之光,它召喚著「初始切尚未固著的自我」(李進文語)。儘管在生命的過程中會折射出千萬道障目的亂流,但最為原初的那道光,始終在那裡。於是在〈印象〉一詩中,童年像一雙清澈的眼,「在混沌裡誕生」;在〈談論空白時所忽略的移動性〉中,「童年的遺落∕在起霧的午夜逐步延伸」;在〈談及消逝〉中,當四周熄燈之後,童年的舒曼,仍「遺留在迴廊的深處」;在〈昨日〉中,我與童年始終交錯著,時間仿佛沒有盡頭……

我想起她在詩集扉頁給我留下的一段提字:「若能寫,便是小小的幸福。這心思是來自一種技藝的情感。久而久之,自己的詩其實便是自我的延續。所謂美,只因為我們看見苦痛而選擇記憶。」多麼純粹的宣言,柏森的詩歌,無非是童年時原初記憶的延續,是一股靈魂深處噴湧流動的神秘溪流。時間讓我們無時無刻都承受著暴力,自我不斷消失蛻變,但好在記憶如清溪般甜美,她以書寫將童年保留在溪流中,用言語思索、命名和描述它蜿蜒曲折的變化,隨時帶給我們以清甜。

(五)

文章的結尾,讓我們再次回到馬勒的世界——他的第三交響曲《夏日清晨之夢》勾勒出一個更寬宏的輪廓:自然之聲、人類之聲、天使之聲、愛之聲、孩童之聲,在這個夢一般的樂章鑄成啟示。一個愛的世界的大門終於敞開,他回到最真實的自我,有了坦然接受一切的勇氣。

是的,如夢一般。我想起柏森在楊牧詩獎受獎致辭時的一句話:「現在,你來到我的夢裡了。」而夢的奧義,恰恰是把「我」拆碎成元素,再以大詞為框架,有機地排列出來,成為故事、寓言,抑或是——詩。於是寫詩,便成了一種本能,她讓我們回返到世界只有輪廓時的狀態,回歸思維的邊界。我想,這便是柏森的詩之所以示我以混沌的原因吧!唯其混沌,世界才得以沿著邊界持續滾動,在奧秘中一次又一次乍現。

最後附上詩集裡我最喜歡的一首詩以作結:

〈詩歌盡頭〉

散開的是夢

如果你正想著,音樂就到這

停下來,我將光碟回放

不疾不徐

正如寫詩

生怕錯過任何

細節與理解;訊號的記錄

也是如此,彷彿時間邁向時間

受幻象擾動

……

一種晃動延異我們

出於本能,我意識

或說是回歸

回歸思想,回歸思維的邊界

敞開慾望的凝視,我仍悉心

於精神種種

藉由寄託

在這副脆弱的肉身,如果

這是夢,你確實這樣想著

……

我寫詩,因為這裡有著愛

自然地

像日常:去見想見的人

完成想完成的事

一個人的勞動,一個人的體悟。這些年

我時常聽著甜梅號,站在太陽上

它翻作 feet on the sun,是腳

而不僅僅站著

用腳移動,足以緩慢前進

為了更遠的抵達

如此,我被詩闡述

因為這裡有著限制

反而越是自由

試圖攫取

隱喻,比如生命隨意的美

那種過渡、留白、未明性