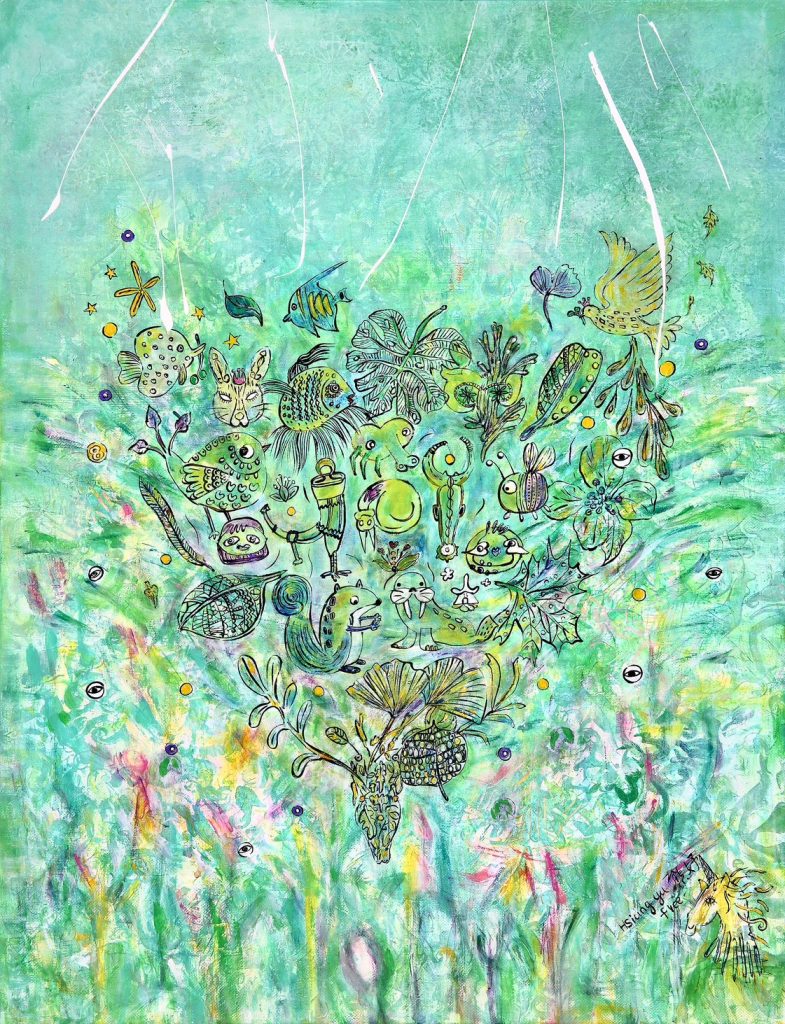

文/林佳樺 畫/熊妤

文/林佳樺 畫/熊妤

幼時口吃,語言往往跟不上思緒,文字與圖畫成了我與世界對話的媒介。小學四年級一堂美勞課,我拿出新買的雄獅蠟筆,依老師指示畫「動物園」。我先勾勒出瞪視的雙眼與高聳的鼻梁,再以草綠色蠟筆一根根繪出獅鬃。蠟筆粉屑參差散落紙面,我將衛生紙套上右食指,細細磨勻那粗礪的筆觸。反覆摩擦間,粉粒如細碎冰晶,漸漸滲入紙纖,融化為肌理。

「獅子的毛怎麼是綠的?」老師厲聲喝道。她眼神銳利,神情如我筆下鬃毛戟張的獅。全班訕笑鼓噪如潮水湧來。我攥緊蠟筆,怯弱如兔。因著口吃,我無法流暢解釋:當時我想起的是西藏唐卡中的雪獅——傳說居於極寒高峰,俯視西藏眾生,如獸中之王睥睨群倫,象徵無畏、喜樂與聖潔的守護。牠的鬃毛,正是綠色的。

最終我交出的畫作與旁人無異。那頭未完成的綠鬃雪獅,連同那盒蠟筆,被囚進書桌右下最深處的抽屜。

自那一刻起,我彷彿闔上了那個自由用色的自己。往後的畫多是自娛,與人溝通時,除卻斷續艱難的口語,更多是白紙黑字的書寫。繽紛繪畫的世界從此築起結界。偶爾翻找物件,瞥見蠟筆盒邊緣已如老人皮膚般皺摺,筆身因長年冷落乾裂脆弱,稍觸即斷。那幅雪獅畫在上方重物壓擠下,毛色灰濛,神情瑟縮,早已失卻森林之王的凜然。

升學考試、教職生涯,漸次習慣了白紙黑字的世界(偶爾添上批閱的紅筆)。數年前參觀好友「童話闇黑系列」畫展,展間紫紅粉藍綠等鮮烈用色,如潮水撲面,在我心間暈染出大片的濃風淡彩。

那夜返家,我懷著怯怯的緬懷打開蠟筆盒。那截鮮明刺眼、略顯矮短的綠,如一把鑰匙,開啟了童年那場難堪的記憶,全班詫異的綠,提醒了當年慘綠年華的印記。

中年因產後憂鬱,懼怕精神科藥物令人依賴,經友人推介,接觸正興起的藝術治療課程,以繪畫自我探索,疏導壓抑的情緒。首堂課,老師要我們畫一個「洞」,再任憑己意填上形狀與色彩。憂鬱症患者服藥後,手部常難精細動作(如穿針扣釦),故選用無需勾勒的蠟筆。旁人執筆即塗抹起來,我卻在十二色蠟筆前躊躇難決——那些矮短的色塊,恍如一個個縮小而不自信的我。

重執畫筆的心忐忑如初履薄冰。我謹慎選色,遲疑塗抹,然而畫著畫著,色彩彷彿穩住了顫抖的手與心。我原本在意別人的眼光,結果課堂根本沒人在看我。

再次握緊的畫筆,彷彿延續了指端的神經,自此有了主宰力。

忘了第幾堂課,老師要我們隨心而畫。我曾想重繪那頭雪獅,但當下只畫出一圈又一圈重疊的洞。畫布背景,我任其留白。生命總有一段空缺,是任何顏色也填不滿的。