記者湯朝村∕嘉義報導

「便祕不只是排不出來,更影響心情、睡眠與自信。」醫師張家銘透過社群貼文表示,許多患者即使多喝水、多吃菜、多運動,依舊天天在馬桶上苦戰。問題核心可能不在於腸子本身,而是腸道內的菌相失衡了。

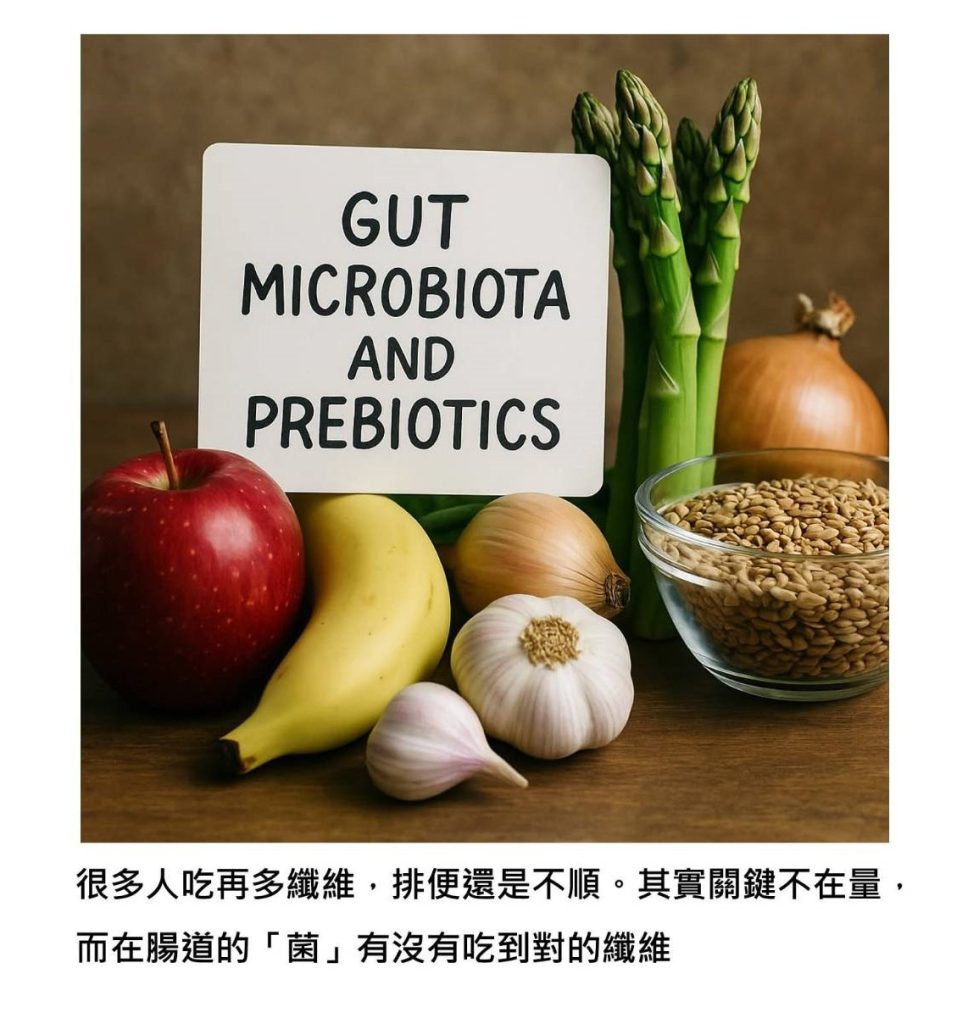

一篇發表於《British Journal of Nutrition》的綜論點出關鍵:真正影響便祕的,不只是吃進多少纖維,更是「腸道裡的菌」有沒有吃到對的營養。

張家銘醫師解釋,腸道住著上百兆細菌,當「壞菌」當道、「好菌」衰弱,腸道蠕動就會減慢,糞便變得又硬又難排。若只靠瀉藥、浣腸「通一次」,卻未改善腸道生態,便祕只會不斷復發。

許多人聽過「益生菌」,但對「益生元」較陌生。張醫師比喻:「益生菌是好菌本尊,益生元則是好菌的專屬食物。」並非所有纖維都是益生元,只有能被好菌發酵、產生「短鏈脂肪酸」的膳食纖維,才有調整菌相的效果。

短鏈脂肪酸是腸道的黃金訊號,能促進蠕動、保護腸黏膜、調節免疫,並透過「腸腦軸」影響情緒。這解釋了為何一便祕就心情悶,一順暢就全身輕快。

3招溫柔養菌,改善腸道生態,張家銘醫師建議從生活入手,以溫柔長久的方式改善便祕:

1.餐桌變土壤:無需補充品,每天添加一份富含益生元食材,如洋蔥、蒜頭、香蕉、蘆筍、燕麥、地瓜等。重點在「天天有」,而非一次吃多。

2.放棄速效迷思:瀉藥像逼腸道衝刺,益生元幫腸道恢復體力與記憶。給予耐心,讓腸道練回正常蠕動。

3.給予3週觀察期:簡單記錄排便頻率、糞便形狀(目標是香蕉狀)、腹脹感及心情睡眠。當排便從數天1次變為一兩天1次,就是腸道好轉訊號。