文/王信益 畫/胡采炘

轉開木門,一片幽暗,數秒鐘,眼睛適應了昏暗,然不是全然的暗,樓梯口上一盞小燈炮,仿鎢絲燈泡,微弱而暖黃的燈。房間內,蜘蛛絲在牆角與天花板延展著,濃厚的木頭霉味,還不知道這就是此地氣候的常態,窗外秋涼的微雨,綿延地下,還不知道這雨到了冬天幾近致命。

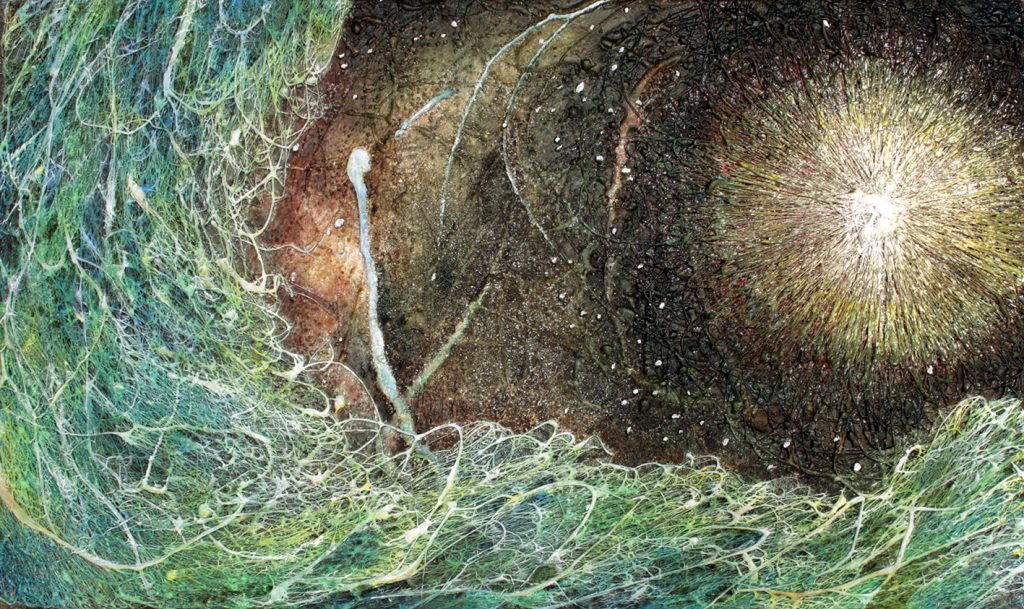

杯盤與水流碰撞的脆響,人語混雜著鳥語,以為自己是清醒的,一再將杯盞遞給你,瓷白樸素的杯盞,還不曉得往後會在另一個屋子裡,一起蒸煮濃烈的茶,無法透光深黑如夜空的紅茶,苦得堪比藥草,倒入純粹甜膩的鮮乳,澀味心灼顫抖,而那瓷白的杯盞,此刻暈懸在學院正上方,窗簾再緊閉也有裂縫,那是光線所到之處,是軟布飄蕩中忽而敞開的,而我疲軟於乳膠床墊,悶壓下身體的重量,床墊的孔洞滲出微水來,自以為能緊閉軟布的窗簾,瓷白的杯盞在天空中,那道軟布的裂隙,橫亙在那枚圓形光暈中,瓷白的杯盞有了裂痕,往後還會有更多無以返復的裂痕,直到杯盞碎裂,直到陽光變換了色澤,暖橘的、紫紅的霞光,是碎的,是那麼魔幻且美好。

東部是看不見日落的,我與你談及或者難以談及,那最初與最終的──杯盞上的裂痕,直到虛構的杯盞,還原它的物質性:風、飄動的窗簾、窗簾間的裂縫、似乎永恆的太陽。

房間二

各色深淺的灰白石頭,小石子──尖角突出,黑橡膠碾在上頭,顛簸如船,船就要離開港口,你在船尾,我們要出航要去看日出,你興奮得歡呼,飽漲著空氣的橡膠,尖銳石子──滾動著,你說橡膠與金屬劇烈轉動,轉軸卻永遠在原地(只是看起來沒有磨耗),後來你說這永恆銀亮的轉軸是停滯,即使如此,最初與最終你都堅稱這愛如此堅實,碰觸著尖石的內裡;我說庭院上的夜如深谷,那盞昏暖的仿煤油燈,是沒有煤油的燈,不敢說是愛。而橡膠上的裂紋意味著還沒消磨殆盡?沒有看到日出,但見到了霞光,然後暴雨,庭院裡的碎石子,冒起生生滅滅的氣泡。

後來你學會駕駛這兩輪的汽艇,馳過水窪,兩側高高的──汙濁的水花,你興奮至極,我卻厭棄衣褲濡濕,你在小雨中跳舞,我拿著傘呼喊:「不撐傘嗎,地面很多小蝸牛,不要讓你的舞步踏滅了牠們。」你自顧自地跳,拉我一起跳,歡快的水窪激起了片片白浪。

翠綠的大山就在我眼前,在我房裡──兩面大落地窗前,雲時而是腰帶,山是劍客,笑你癡心妄想全無自覺,你才不是劍客;雲時而飄然而過,卻彷彿無止盡,大面積遮蔽整座山峰,有時大山裸露出──土層與岩石的紋理,常在薄藍的清晨,我說即使人們還在沉睡,庭院的尖石都還甦醒著,石頭做夢的時候也是醒著的,那個稜角,讓我想到三角板,假若我是石頭,我無法設想石頭開放胸膛,因為藉由與你的經驗主義,我喜歡也厭惡石頭的紋理,山也是庭院裡尖石的形狀,但他披滿了樹木與綠葉,隨著天光漸漸轉折色調,頃刻間,雲雨覆蓋了山頂,土層的紋理。

我就在這裡傾聽,庭院的田地裡,滿地的蓮霧裂開腐爛氣味,上百顆腐爛的蓮霧,爛熟的蓮霧,也並非全然轉紅才墜地,是裂開之時,因力學作用而墜地,還是落地了才能裂開?裂開與否,與轉紅與否,並無直接相關,這是夏日,滯悶的夏日,酸腐的味道綿延整條街,你在隔鄰的那棟,若開窗,是嗅覺先抵達,還是聽覺,我就站在這裡一直聽,彷彿有神秘。

有各式酒的咖啡館,夜深直到,日與日的交界,一日將盡的時候,才熄燈,菸灰缸裡,被丟棄的蒼白短截──細瘦的手指,各種口味的香料菸──塗上指甲油的指節,一夥人就著菸絲的微火,石階上站立著,談及創作、生活與情意,還不知道後來這些字眼,如何像焚燒枯草的煙,像飛濺的火星與纏繞的煙霧,不知道後來的後來,水流洗淨的煙灰缸裡,那澄澈如夜空的純黑。

我又點起菸,事隔多年以後,在一座山下的小村裡,這裡沒有南方的溫煦乾燥,特異的空曠裡蘊藏著山景的魔幻,然而我難以自處,情意如無止盡的綿綿陰雨,冷且潮濕,雨水下在金爐裡,金爐不是金剛心,只是凡夫的除魅,頌禱的經文全失效,火在反覆變形,符咒的墨跡愈染愈糊,濕冷且潮,熾盛的火燒得旺盛,全都壓在生鏽的黑金屬蓋下,神魂從金爐孔洞逃竄而出,魂魄在橙黃街燈下,幽然點起菸,火光明明,菸霧複合的有毒物質滲出,你曾親手截斷我──延伸而出的蒼白指節,菸絲在水窪裡轉旋,如混濁星系,而雨水濡濕火柴盒,塌陷的典雅胸膛,飛蟻環繞在仿煤油燈的周圍,魂魄和飛蟻一起飛散。

坑坑洞洞如月球表面,水泥階梯上,我們坐在深夜打烊的咖啡館前,細長香料菸,還得壓破晶球,或用咬嚙的,如此暴力,你怕火,齒輪生鏽的打火機,菸紙的白隨即染成水墨畫,燒焦的痕跡,吸一口菸,再吸一口空氣,街燈下還需檢驗,菸霧直挺無懼是抽真菸,吸一口空氣到胸膛,讓樹木與山巒的清新空氣,進入肺葉,倘若只在口腔,隨即吐出,那是抽假菸,後來的步驟,是讓樹木呼吸過的氣息潛進胸膛,這樣菸葉的焦香才會深深植入胸口,這樣的菸霧才是真。

月亮澄淨,圓潤清明,你說星星有些暈眩,滿天的星辰是真金,是金剛石,我看見樹梢混濁的雲氣,我在想著香料的香精,複合的有毒物質正進入我們的肺葉,依然告訴你安心點起火,不必害怕,要你閉上眼睛,後來那些──修長的香料菸,置放在我木質的抽屜,我終究回到了看得見日落的南方,日落以後,我將菸盒裡的菸獨自抽光,並不管菸絲是否受潮。

房間三

偶爾會走長長的夜路,這一段黑深的路,然而這段路程,不是最暗的,樹在搖響他的枝葉,總有一口紅磚砌成的井,光線幽魅的磚紅色,無從得知井裡是否有水,不曉得裡頭有什麼,然而你說很安心,有人並肩走就不那麼怕黑。

然後是寬闊的野地,有芒草夾岸,夜晚裡的芒草看起來那麼柔韌,其實是無比疲倦的,不遠處的枯樹那麼山水畫,紫色的閃電殘光,以及那面牆,純金色那麼心眩,牆上陰影也歷歷可指,斜斜地劃過,此刻純金的緞面尚且大過陰影。

門對著門,鐵門是乳白色的,不斷孳生的小蜘蛛,覆滿門框,像迸裂的鬼針草,起初驚駭,而後任其滋長,彷彿是門框的一部分,而後愈演愈烈,鐵門總會震動的,開開關關之際,見到了所有蜘蛛的元神,恍然驚覺其實心底仍是──相當懼怕的。

田地旁種植的玉米,漸漸焦褐,仍然有一隅──還滲著微蜜,再旁側的是堆得聳高──紋路婉轉的石頭,飯糰般的怪石,一顆顆飯糰般的怪石,疊成金字塔,夜裡的法老會在夢中頒布律法(佯裝成魔法的律法?),僧人敲著木魚,誦過的經,持念的咒,效力都未明,忽明忽滅,餘燼中有源源甜膩的苦腥。

花圃

十平方公尺的花圃,傾斜木瓜樹──僅以細白繩牽繫著,因一場劇烈的颱風刮過,南臺灣劇烈的強颱,削去所有枝葉,牽繫著的木板全數傾倒,黃濁的泥水淹在觀音與經文的腳邊。

傾斜的木瓜樹依舊傾斜,卻抽長得更寬闊,枝葉成傘蓋,腳掌立在植滿哮靈草的土壤上,我的小小手掌,先是合掌問候,再斟酌身體重量,撫觸樹身,然後一股電流般的共振,一股震顫流過身體。

每當心神疲軟於沙發時,總想著不去澆水,菜葉與花草會乾枯且蜷縮的,於是起身,任氣流與天空的捲雲流動著,身體輕微的勞動,會從骨頭裡──泌出喜悅。

灌溉每株菜葉,即使有些枯黃乾瘦,總是纖弱無力的青蔥,底部粉筆般的蒼白,上身是水泥霧混雜著牛奶綠,桂花與迷迭香,薄荷,父親揀選這些香氣濃厚的花卉,帶有防蟲蠅的心思,然而我感覺有什麼正攪動著,也曾以為只要隔著──薄紙般的山巒,那魔幻瞬變的影相,令人以為就是永恆,以為看不見日落就不曾有日落。

日落之前,我看見晴空下瀅瀅的露珠,眾多的露珠,就在細葉雪茄花之上,其中一顆,透著暖橘的色澤,稍移視野,就漸變成心輪的清綠,而後是藍靛紫,那樣萬花筒般的露珠,冷暖切換自如,閃動著透明與清澈,彷彿證得大自在的覺者,接著當我低頭澆水,又再看見,披著外星人藍,低飛的藍豆娘,停駐在彩虹露珠的身側。

夜愈來愈黑,夜像一口靜默的缽,我敲著往事的木魚,知曉被狂風扭折而傾倒的木板,若是重新築起,也永遠不再是原先的樣態,總有些草葉因著各異的天象與特性,重新再被定位和置換,然而夜的缽音無垠無邊,其上一枚純粹明晰的月,照著孤寂而靜悅的溪流。