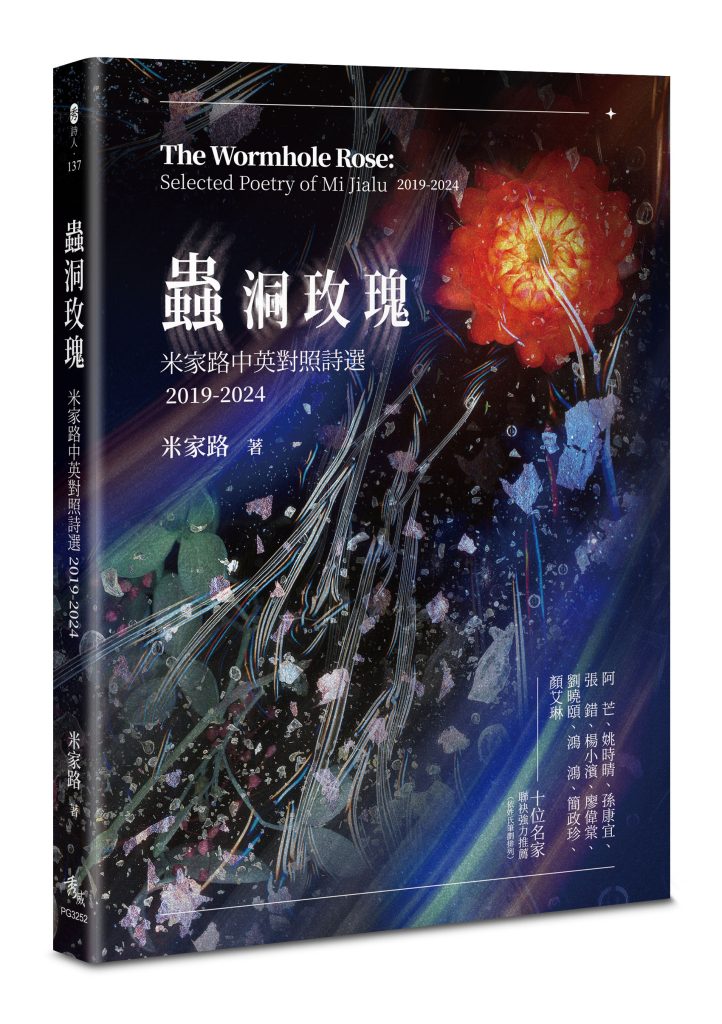

這部中英文雙語詩選《蟲洞玫瑰》(秀威2026年2月)是我自《深呼吸》之後的第二部雙語詩集,收錄了自2019年以來創作的作品。影響個人心態最大的便是2020年開始肆虐全球的新冠病毒疫情,這個集子的大部分詩作便是對生命脆弱與無常的領悟,從宇宙中的神秘力量蟲洞到周圍環境的微生物圈,回應了那個時期我們被迫直面的生死界限、堅韌與失落。疫情的肆虐讓人深切體會到連接彼此的脆弱紐帶,促使我思考從微觀生物到浩渺宇宙的種種存在。這些詩篇是一次從宏觀與微觀的雙重視角去感知世界的旅程,呼喚我們去發現生命的美與無常。

在這本詩集中,我試圖以「目擊成詩」的掃描方式,對目測之物不急於理性判析、只用默默觀照的心,去觸摸世界的脈動,捕捉生命與世界的微妙瞬間。每一首詩都是對緣起共生(Interbeing)的注視:萬象互相依存、互相滋養,生生不息;每一次書寫,都是在探尋存在間的互界(interface),那心靈與世界、言語與沉默交會的細微邊界。而在面對不確定、無法言說的瞬間,我們應持虛無能(negative capacity),以靜默和開放的心,容納未知與神秘,讓疑惑化作創造的可能。

這種觀察與書寫的練習,不只是一次對外在世界凝視的旅程,更是一場自我與宇宙共鳴的深刻體驗。在觀看世界的同時,我們也在看見自己。「目擊成詩」,既是一種感官的覺悟,也是一種存在的姿態。它不是冷眼旁觀的凝視,而是身體與心靈同時被世界觸動的瞬間;那一刻,萬物的顫動、光影的閃爍、呼吸的起伏,都滲入語言的肌理,化為詩的脈搏。詩人不再是造詞者,而是受命於感覺的目擊者。

「目擊成詩」並非一個固定或靜態的觀視方式,而是一種源自內在「眼」或光的靈活流動的過程。它的運作方式,類似觀者的眼睛在印象派點描畫中對色點的動態解讀(Pointillism):每一個經驗或光的「點」並非僵硬的攝入,而是內在之眼組合成為一首完整、富有意義且深具個人色彩的「詩」或感知。此過程避免單向度的僵硬,強調一種積極的內在參與,使目擊本身的行為將現實轉化為主觀而藝術化的體驗,始終處於流動之中,並保持對解讀的無限開放性。

《蟲洞玫瑰》正是在這樣的「目擊」中生成的詩卷。從宇宙的深渦到庭院的一片落葉,從疫情的暗影到夢境的微光,我試圖以詩的眼與耳,捕捉那些被時間掠過卻仍迴盪不息的瞬間。這些詩並非對現實的描摹,而是對存在的照見;在裂縫、在塵埃、在消逝與誕生的交錯中,探測生命的微光與靈性的延續。

「蟲洞」象徵穿越,是時間與記憶的隧道;「玫瑰」象徵愛與毀滅的循環。當兩者相遇,詩的世界便誕生於吸引與崩解之間。我的詩眼試圖在黑洞的引力與光的閃爍之間,尋找語言的臍帶,聆聽宇宙的低語與人心的震顫。這既是對死亡與重生的凝視,也是對「存在之美」的頌唱。

《蟲洞玫瑰》的詩分為五輯——從「冥想的蟲洞」到「靈物的啟示」、從「靈光的閃現」到「金屬的鄉愁」、最終歸於「踏水行歌」。這是一條由凝視啟程、經由轉化、而終至靜觀的詩路。每一輯都試圖在宇宙與微塵之間搭建一座橋,讓語言在光與水之間自由流動。

詩的生成,不是對世界的主宰,而是一種被召喚的聆聽。目擊之所以能成詩,是因為那一刻,我們不再以「我」為中心,而讓世界穿越我們的身體與語言。正如我在詩中所體會:

聽水的人無奈遠去,

更遠處響起一聲曼陀鈴。

那是詩的起點,也是靈魂的回聲。

願這卷詩,能引領讀者在時間的隧道與夢的波光之間,重新感受「目擊」的力量;在看與被看之間,在聽與被聽之間,讓詩再次成為我們與世界共振的證詞。

註:本文為《蟲洞玫瑰》序言。