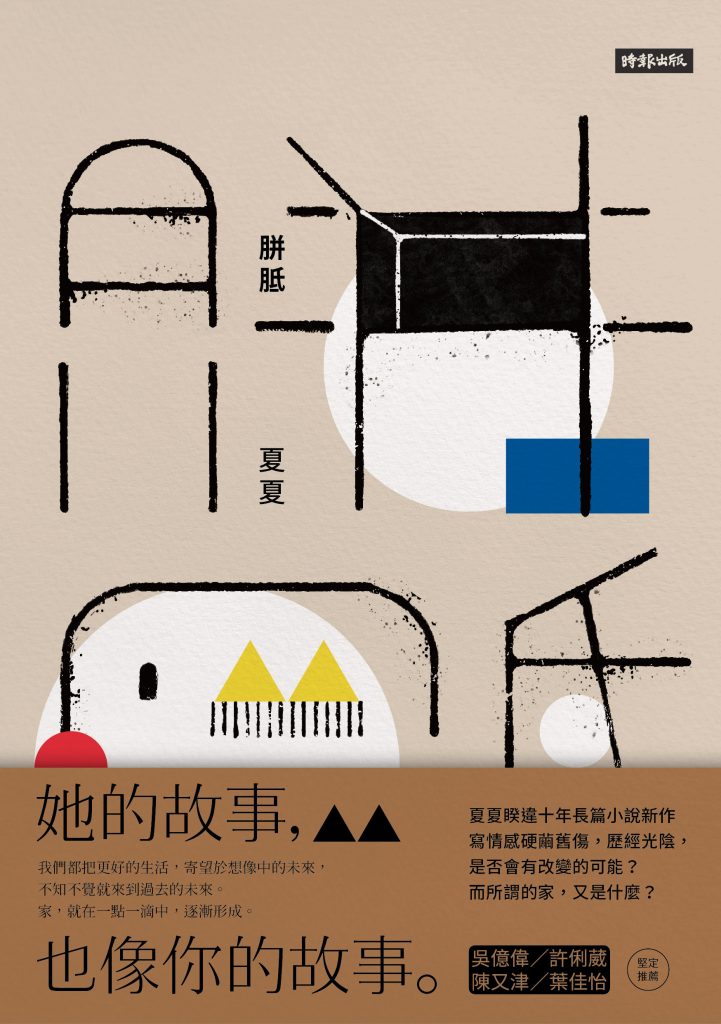

■夏夏

記憶原來不僅只儲存在大腦裡,還有指縫、眼窩、肩膀、耳廓,在腰間、關節,在每一吋皮膚裡。

讀香港作家董啟章的小說「香港字」,藏在身體裡的記憶被發動了。電流竄過肌膚表層,連結起每一條電路,擦出火花,燃起的一瞬之光,照亮了記憶的一隅。

在這個角落裡,有字粒,以及刻字粒遺落下的碎屑。更多刻好的字粒堆放在桌上,還未刻的膠板在一旁靜待。那是我正在製作第一本詩集。

於此之前,因緣際會去了一趟台中科博館。在不耐煩地等候團體行程結束時,信步到展示中國科學與藝術的展廳,見到活字版印刷的物件陳列。那雖是粗劣的仿製品,但回到家以後,我不住地想起展示櫃裡的字粒,幻想能仿效此法製作一本書,便開始動手把詩句中的每個字刻下來。

「香港字」書中寫到刻字人親手刻下字粒,再經鑄字的程序,方得到印刷使用的活字。此時火光照亮另一個角落,我埋頭坐在桌子前,只有眼前映著光亮。那時候隨身攜帶雕刻刀,一有機會便坐下來刻,眼裡只有字和刻字的念頭,身旁其餘的事情都顧不上也記不得,雙手拼命勞動著。由於是手刻在膠板上,字體有大有小,筆劃粗劣張狂,有些甚至歪斜與變形。但每一字都是心血,是涓滴,為要完成心中的汪洋字海,匯聚成能讀能懂的字句。完成的膠板約長寬一公分,黏在訂製的木章握柄上,遂成手工字粒。由於每字僅一只字粒,故用蓋印的形式在紙上逐字印上詩句,過程中反覆出錯、重置,耗時許久始完工。

待詩集完成,字粒們大功告成,自然就沒什麼機會派上用場。我尋來一只附蓋木盒,之前是盛裝清酒的包裝,把字粒整齊排在裡頭。奇怪的是,原本數量龐大的字粒們,工整排進盒子裡居然也不覺得多,反倒餘下一些空間,使得字粒們沒辦法安穩置放,稍微挪動盒子立時散亂,像一頁未經編排的胡言亂語。

現在火光燃燒得更旺,照亮記憶中的一日,獨自帶著印好的詩集,循著手中簡單繪製的地圖找到火車站後方的太原路。街上店家幾乎都拉下藍灰色鐵門,呈現一張張遲暮的臉孔,我在其中找到碩果僅存的日星鑄字行。門口昏暗,只店內一盞燈明亮,其餘皆蒙上暗影與灰塵。那時候誰都沒想到再過幾年鉛字能繁華再現,成為文創產品的寵兒,人人都樂意揀上幾個字作紀念,連悄靜字鋪裡喧嘩的人聲都回來了。但是那一天店內一排排的字架,字和字彼此堆疊,形狀不易辨認,加上光線不足,像隨時要遭掃落淘汰的烏塊,早已習慣孤獨的寂靜。帶著仰慕的心情,我鼓起勇氣踏入,和店家說明來意,接待的婦人說,「老闆去做回收志工了,不在!」可見得生意冷清,處於半歇業狀態。婦人沒遇過這樣的人,大概以為一句話就可以把我打發掉,沒想到我是下定決心來的,還厚著臉皮開口要買字。

把要買的字列在紙上,交給店裡的人,幾日後再訪。這回老闆親自接待,交給我沉甸甸的鉛字,包裹在白紙裡。這些字粒們的體積,比我刻的那些更小、更細、更重。返家後,拆開紙包,字粒未沾油墨,各個銀亮嶄新。我將其收入木盒中。

手工字粒與鉛字粒擺在盒裡,恰好已滿,重量更沉,收在書架高處。除偶爾把玩,絕少有機會再開啟。我以為這些花費心力完整的收藏會永久帶在身邊,無論如何都不可捨棄。

這時另一處的火光亮了。我依舊拿著雕刻刀,趴在桌前重複刻著,更多的碎屑落在四周。只是這會兒刻的不是字,是圖。版畫、蓋印於我並無特別區分,目的在透過反字與反圖壓印紙上,重現複製的妙處,體會創造的樂趣。

為了印版畫,滾上又黏又亮的黑色油墨,印出一雙雙黑色的瞳仁,神情剛毅不容妥協。不知何時開始,十坪大的套房裡,簡陋的書桌、床、衣櫃等家具,木框帶雪花紋毛玻璃的窗子,漸漸化成版畫般的粗黑線條,我的神情也換上黑色的圓瞳仁,瞪視著前方,臉孔則是不容親近的僵硬線條,周圍的世界也被雕刻成死板板、硬梆梆的模樣。

火光這時滅了,世界被抹上一層厚厚的黑色油墨,再怎麼壓印,都只是徒勞複製更多的墨色。記憶到此暫時潛入地底,成為暗流。我傾身聽著,卻聽不見任何可辨認的線索。接下來到底發生什麼事?

偶爾在厚重的黑幕下,閃現一絲光線,像利刃劃過。很快地,刀痕交錯成雜亂的線條,使判讀變得更不可能。很多時候我拿著雕刻刀,麻木地刻著,彷彿不是為了要刻出圖樣,而是為了要把圖樣刻掉,版上留下的凸起處越來越少,話語也更加稀疏。

想不起來的事情,必定有其原因。

董啟章筆下的版畫家最後用極端的方式完成作品,是引用芥川龍之介的名作「地獄變」的另一番樣貌,描寫著靈與人捨棄自我而結合是藝術上最終的追求,卻也是一種毀滅。然而我並不是為了追求藝術的極致,而是希冀透過藝術的作為舒緩靈魂的極端狀態。也許記憶上附著的那層漆黑,是為了保護我免於再次受傷。

果然,這樣一想後,微弱的火光再度經由摩擦,燃起零星的火花。

這次照亮的是外頭。夜晚的馬路是一條黑河,流淌著濃濃稠稠的墨黑,似有似無地滑動。過了傍晚通勤時段,這段位處市區的邊緣地帶被暫時忘卻,只有快速道路的車輛遠遠地呼嘯,坐在車上的人一定不會注意到橋下這片雜草與雜物交織的荒境。路燈旁堆著一落垃圾,像唯一指路的燈塔,為茫茫然的流域訂位出方位。更像一座候車處,這些無用之物在此聚集,等待一輛載運它們前往轉世的車,重新投胎成能被善待的物品。那天我經過幾回,猶豫再三,最後捧著木盒走向此處。木盒是不是又變得更重了?好似懷抱嬰孩,輕輕放在垃圾堆旁,我連蓋子都不敢打開,不敢再多看一眼,轉身就走,恐怕自己會成了瞬間即碎裂的鹽柱。如果把字們和這些落難同伴放在一起,它們是不是就不會寂寞了?但即便如此,那盒子猶如發光般躺在黑鴉鴉路邊的景象,卻像一幅鑿刻得很深的版畫印在心上。

許久的時間過去,為了自己的捨棄不知後悔過多少次,另一方面心裡又清楚地知道,為了生存下來,只能仿效沉船前的人,不得不拋下船上的所有重物。唯有拋棄才能換來漂浮,換得生命。等到回過頭來,才發現身旁已無可再拋,卻還在下沉,且環繞的大海不知何時已幻化為流沙,讓人連掙扎的權力都奪走了。

是字靈救了我。

一個個字,像老實的木頭、笨重的鉛塊,堆疊成向上爬的樓梯,我一步步走出了流沙。

火光終於顯得柔和些,不再像之前那樣刺眼,這次照亮的依然是書桌。就著一疊回收紙,幾枝撿到的筆,在紙張空白處不停地寫,字靈幫助我集中精神往上爬,一步走完再勉力踏出下一步,不要回頭。那時候的人和事都淡忘,唯獨寫字的感覺還記得,不知道要寫什麼的時候,就抄寫,用字把格子填滿,把紙張鋪滿,把時間渡過。

脫身的方式一定不只一種,走在路上時經常會好奇想著,眼前這些貌似平凡的人們在生命慘澹的時刻,找到了什麼樣的逃生路徑,在他們的身上可有透露什麼樣的蛛絲馬跡?有沒有人和我一樣,依賴著字的幫助脫險?離開,不是全身而退,是斷了臂膀或腿腳,同時又換得了新的肢體,是不同於以往的自己了。

火光現在不再隨著風吹草動而搖晃,穩定放著光,記憶之流自地底湧出,向前奔流。光線所及之處是一幅版畫,畫中的人被埋在地底,同時另一個自己則拿著工具想把地底的人挖出來,在笨拙的雕刻線條下,神情看來專注與凝重。這是少數沒被拋下船的物品,意外地被夾在凌亂的資料中而遺留下來。

幸好人生不是小說,不需要有結局,不用向讀者有所交代,即使不合理也沒關係,而且大多時候都是沒頭沒尾進行著。或者該說,故事是人生的切片,而人生是故事的匯集,故事之間無法相互剝離,因此才能不斷地寫下去。

曾經被拋棄的字,說不定真的搭上轉世的車,喝了餽贈遺忘的孟婆湯,進入重生之道。它們早已經重回我的心裡,如潔淨的嬰孩,與我一同創造新的故事。

回到火光前,在我心中有一個想像的畫面是這樣子的。

倘若不是降生在現世,而是久遠的部落裡,在原始社會的分工中,我注定是要守在篝火旁,雙手不停歇地雕刻、製作、編織、撰寫、黏合、切割、紀錄,直到火熄滅為止。且無論過了多久,轉世幾回,我最後還是會被火光吸引前來。也因此,每一次坐在書桌前,無論是勞作或寫作,我彷彿又成為曾坐在篝火前的那人,享受著自在安適。