60.5×72.5CM 油彩 畫布

2023

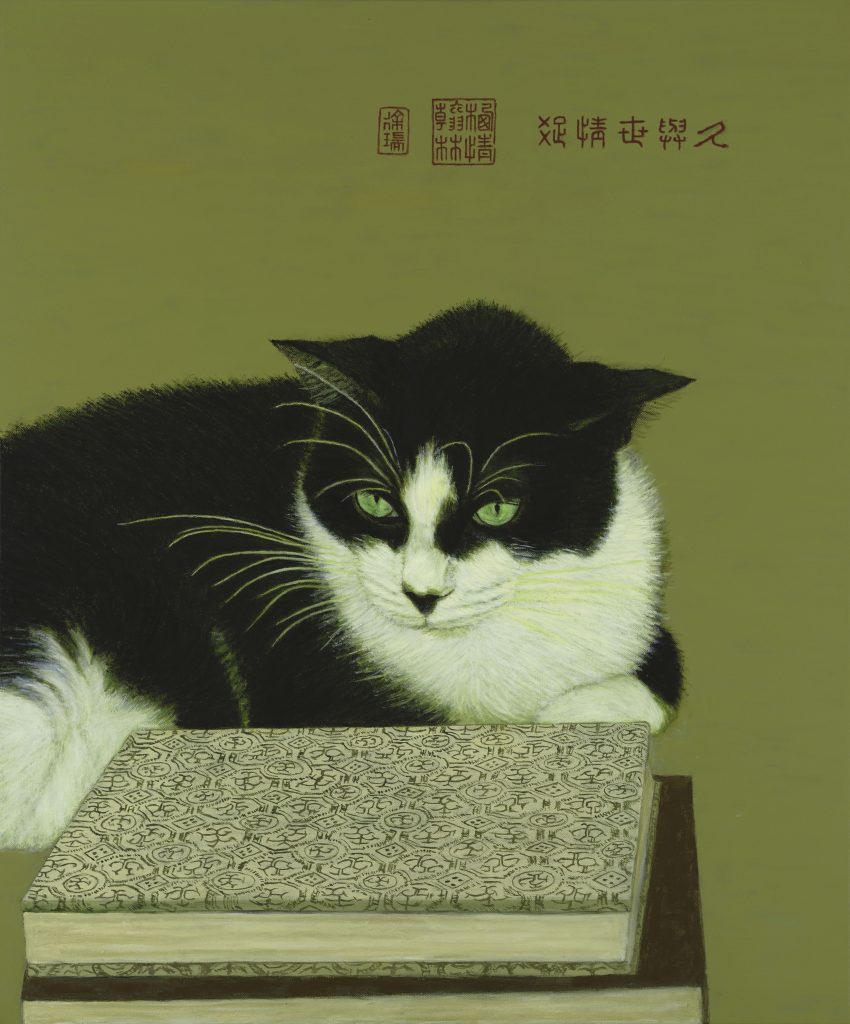

文/解昆樺 畫/徐瑞

鬧鐘,這玩意兒不知道出版社架上的哪本書說,是最能代表現代文明的產物,用來精準切割社畜的睡眠與現實。對我而言,更像是每天準時響起的、一場無聊透頂卻又不得不參加的個人儀式發令槍。現在,六點十五分,不多不少,我的手機螢幕亮起,顯示著台北今日的濕度預報——毫無意外地高,是不是可能颱風要來了?我猜。隔著老舊鋁窗,第一批為了生計奔波的機車引擎聲此起彼落,像一群得了支氣管炎的蚊子,在黎明前的黏稠空氣裡掙扎著合唱。

起身,摺棉被。這不是普通的摺疊,這是一門我當兵退伍後珍惜不已,又每日溫習的藝術活。是強迫症吧,你也可以這麼說。但這已是我聽命鬧鐘晨起的重要目標:把棉被摺到一直所有邊角達到90度,完美的豆腐塊狀態,內外銳利,彷彿隨時可以拿去當作某種不知名宗教儀式的祭品。接著是燒水,為了我的手沖咖啡。溫度計上的數字我必須停在攝氏92度,像一個固執的中世紀化學鍊金師。咖啡豆?上週網購的,來自哥斯大黎加某個聽起來很厲害的莊園,商品描述裡寫滿了「柑橘」、「花香」、「烤杏仁」之類的華麗詞彙。老實說,我喝起來主要還是咖啡味,偶爾帶點……嗯,像是把昨天晚報泡進水裡的味道。店家客服說那是「極其複雜的尾韻」。好吧,也許我的舌頭比較遲鈍,或者,複雜的尾韻嘗起來就像台北梅雨季裡的濕報紙。反正,儀式本身比味道重要,大概吧。

七點十五分,我準時把自己投入捷運板南線那班沙丁魚罐頭般的列車。車廂裡的人們,表情大多像是剛看完一部歐洲藝術電影。就用這樣表情,滑手機,發呆,或者像我一樣,戴上耳機,假裝沒發呆。我通常播放著比爾·艾文斯(Bill Evans)的鋼琴三重奏,那種帶著低溫憂鬱、又有點神經質的精準,適合讓自己更沉浸入通勤時那種「我的人生到底在幹嘛」的疑問。我好喜歡這樣的不可自拔。這樣去上班,也不像去上班了。痛苦,要是輕微,便反而能是另一種忘卻痛苦的麻痺。這是沒人先跟我說,我用身體摸索到的。

我盯著窗外飛速後退的、新舊建築混雜的台北風景,一邊思考今天要翻譯的冰島文《地熱發電設備操作指南》——第五章,管線壓力異常的處理程序。真是充滿詩意與激情的工作,不是嗎?一首後搖滾歌曲,我彷彿就將在這本書裡寫成。

我的生活,就像這本冰島文操作指南。精確,按部就班,每個逗號都該有它不疑的落腳之處。但讀起來,嗯,缺乏驚喜。不是說不好,穩定、安全,像一件穿了三十年、有點起毛球,但很舒服的舊羊毛衫。只是有時候,非常、非常偶爾,在咖啡蒸騰的熱氣中,或是在捷運規律到讓人想睡的搖晃裡,我會感覺到一種……奇怪的空隙。像是一首演奏得完美無瑕的巴赫賦格曲裡,忽然溜進了一個不合時宜的、帶著嘲諷意味的薩克斯風上滑音,而且那個滑音還賴著不走,挑動你,像堅決不停筆結束的逗號。

上週末,大概就是被這種薩克斯風上滑音般的感覺作祟,我帶著輕薄高揚的慾望,但漫無目的地晃到了東區。那一帶有不少私營藝廊,門面一個比一個帶著冷淡的表情,落地玻璃擦得比我的未來還亮。平常我是不會進去那種地方的,總感覺裡面的空氣都經過特殊過濾,專門襯托那些天價藝術品,順便給你戴上阮囊羞澀的面具。

但那天台北的太陽實在太敬業了,曬得人行道像鐵板燒,我的腦漿即將沸騰。或者,可能只是因為我對冰島地熱管線,感到一種前所未有的、深入骨髓的厭倦,急需一點視覺上的……隨便什麼都好。總之,我像一隻尋找陰涼處的流浪貓,鬼使神差地溜進了一家叫做「光影」的藝廊。招牌字體是那種讓人看不懂,但感覺很厲害的極簡風。(11-1)