文/蘇家立 畫/劉白

喜歡自己的名字,是許久之前,被遺忘在沙灘的童年往事。彼時,不曾清晰未諳水性的笨拙姿態、不曾記得懸垂手腕那印有可愛鱷魚圖樣的粉色泳圈;更不明白小腳拖曳的兩行寂寞軌跡。倘若知覺能操控風向,興許我移動的方位,正是名字預設的北方:筆直的、毫無畏懼,緊緊依附著遠方風景,而語言失陷了時間,任由風聲持續蕭索,儘管嗅起來有盛夏的餘韻。

我只知道那年夏天與冬天相去不遠:穿上或脫去衣服,就體溫並沒有任何改變。蓬頭垢面是對周遭雜亂的尊敬,自下巴傲然冒出的鬍渣,則是對「年輕」的考驗。成長是無可迴避的現實,忽視每個人可能想停在原地的意願,以極可怕的貪婪吞噬著青春。手持銳利的鬍刀,我在鏡前扮了個鬼臉,即便它下一刻便要從容映照我那陶然的容貌,而掃把,早已一旁待命,與迎接黃昏的窗櫺一起,佯裝無所事事。

拒絕對著鏡子梳理頭髮,並非害怕可能曝露的醜陋。而是在那清澈的平面,自我將一覽無疑。有時我會懷疑──鏡中被囚禁的,才是真正的面貌?像這般近乎童話的荒謬,無論何時何地,都與現實齟齬。唯一契合處在於狠心關上明燈後,感官將不由得恐慌,難以提供被烹調的素材。

渾身遭超脫於思考的漆黑包圍,是否能沉澱於狹小的井底?仰望窄小的藍空,那微渺的湛藍安慰,並不能使更多的失落感增添濃郁。雨後的污水漸漸漫過紅磚,而沾染泥濘的雙手,得意地揮別緩緩垂落的夕陽。對於道別,我總有一套完美邏輯:不在視線內的美好,只是慾望的表象,與四處可見的平凡迥異。平凡,比起鍵盤上安身立命的符號或快融化的甜筒,擁有令人垂涎的安逸。

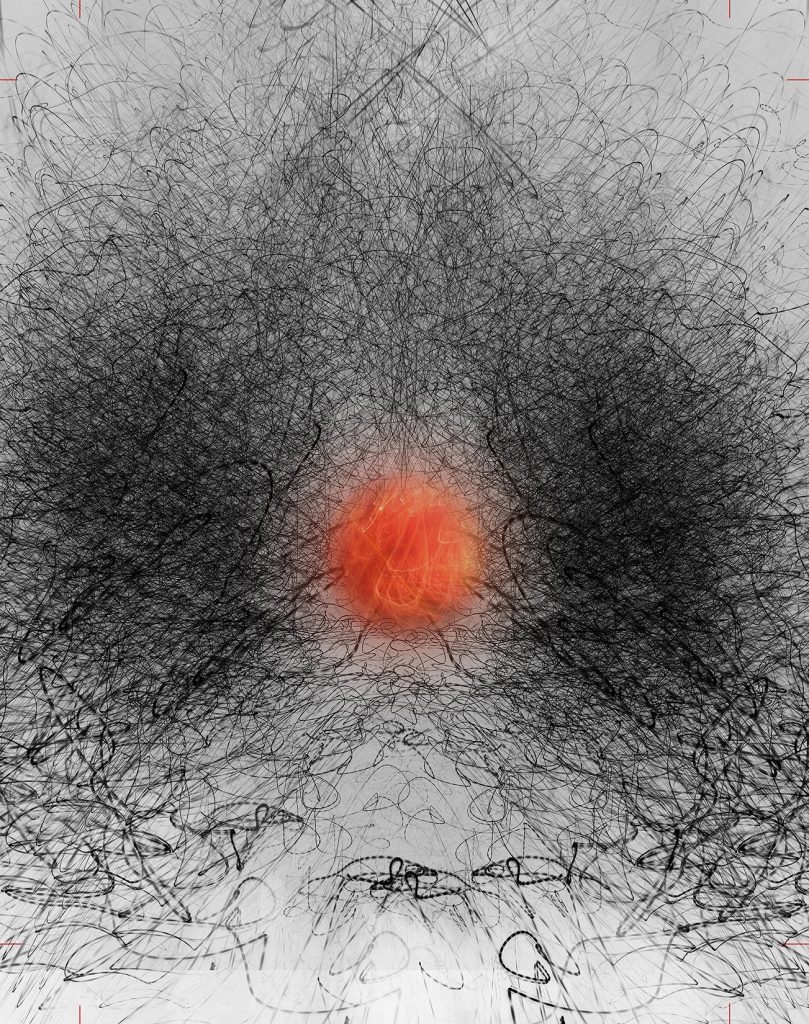

那年夏天游泳池突然乾涸了。水池底散落多數人遺落的毛髮,彼此交纏,卻曾經混淆在同一團水中。或許是潔癖使然,泳池不容許如此髒汙的事,趁著一個無月的夜晚,自裁(將水洩盡),粲然星空下,流逝成了唯一,成了清醒的呢喃,也是我忘記名字前刻骨銘心的旋律。

冬天接踵而至。落葉的堆砌與去年不相上下。一棵樹習慣裸露堅毅,博取缺乏勇氣的人們不值錢的憐憫。季節遞嬗是眾生默許的共犯結構,提醒你我說謊的次數,抵不上倉促地翻閱日曆。仔細端詳手指未乾的油墨,預約一個靦腆的明天,隨後關起房門──唯有空窗,不會背叛畫筆般水漾的瞳眸。

往外眺望,滿目絢爛,尤其是夏季。薰風濃烈,摩娑不再柔嫩的肌膚,忌妒攤在眼前的嬌媚,於是戀愛化為宣洩不滿的手段。名字,依然躲匿遙遠的青蔥秘密,恣肆中忙亂寫下的形容、交談間表達親暱用的小名,都不是名字的全貌。那只是突顯名字只是儀式祭品的策略:信紙上優雅飄逸的字跡,專門欺騙午前的風景,但憔悴的大地拒絕收信,在一場疾雨之後。

垃圾桶裡的天地,可能更叫人嚮往。各種病菌的滋生,引吭侵略人體的進行曲,和垃圾桶外的空氣一般,令人頹喪。於是我被俘虜,被迫靠近窗口,將頭貼近窗縫,它們以「舊」和「廢棄」逼我坦承。而我什麼都不明白,我一出生就拿著生鏽的鑰匙,尋找緊閉的門扉。門把掛著的名牌,黑色簽字筆工整書寫的幾個大字,是唯一使我脫困的密碼。

我常在書堆裡妄想,揣測那幾個字蘊含多少致命的勇氣。嘗試著在各種夢境搜索如何面對的台詞。在此之前,脖子晃著一串鑰匙,似乎都能開啟什麼。曾幾何時,又多了幾把來歷不明,糊塗接受時光的贈禮,而要打開的門畢竟只有一扇,它閒置著,等候真正的主人,接受它過於寒冷地敞開,然後封閉在一個四方形空間,使思想與意識不斷被壓縮,直到圓與三角的概念被徹底驅逐。

不經意時,別人溫柔地叫喚令我膽寒,因此複製一個又一個凜冬。我的意識開始失去夏季,及隨身攜帶的泳圈。我不能漂浮在人群的溫暖上,而漂泊於快樂是廉價的。我害怕堆滿廢棄酒瓶的沙灘,即便它們再也不能穿透厚實的腳板,流出洗滌這鬧劇的緋紅染料。我僅僅是幅未題名的畫作,夕陽猶在山巒懷抱,舔舐黛綠的森林,搖篩一片片尖銳的葉片,它們正以緩慢地飄盪,訴說無從辯駁的新生,證明一首生歌的雋永。

或許,虛心接受一抹暮靄的告白,是逃避前往天堂的途徑。天堂是喜愛共振的風鈴,而回聲逐漸成為萬物的依賴,諦聽著渺渺,勸導人們進入另一個自我,旋轉再旋轉,舒緩背負的枷鎖,及臉頰殘留的吻痕,然後翅膀便匆匆長出,蓋過沉重的天幕。我開始飛翔,不論是否拙劣;捂住耳朵,順手撒了一瓢清水,吸納四周的嘩悶,此時,我想扔開脖子的鑰匙。收攏翅膀,重新邁出童心和夏冬。

再度喜歡自己的名字,那是好久之後、從頭發現的喜事。在寬闊的空色底,雲如水袖恆流著雪白的囈語,既甜蜜又略有微酸。我在佈滿時齒的漠地徘徊,打探遺忘的記憶。一架架濡濕的紙機安穩地降落童年,等待與遲來的晚螢一併升空,漱洗闔上雙眼、預備淺眠的自己。那年夏季縱然燥熱難耐、手邊的游泳圈終將萎縮,而每一吋知覺,仍情願地將晃動心中的天秤。遠方,我的名字寫在某人的筆記裡,隨著無序的心絮,被淡泊的笑靨彌封,置身一口輕閉的瓦甕,默默細數,星辰在黎明前擲碎過去的聲響。