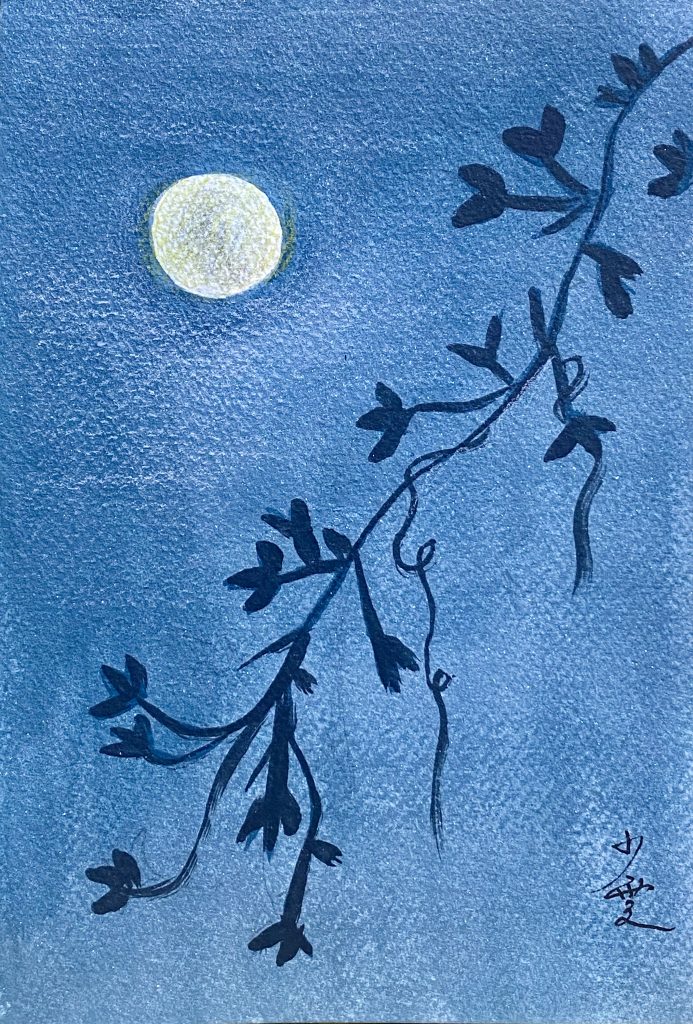

文‧畫/林少雯

月亮,高掛天空,是暗夜中的一盞明燈,它的光不耀眼,但卻無遠弗屆。

月亮,高掛天空,是暗夜中的一盞明燈,它的光不耀眼,但卻無遠弗屆。

月亮的形象,從外觀看,是美麗、優雅、寧靜、純潔、神秘和柔和的;從文化和情感上解讀,是思念、永恆,抒情,團圓、美學、哲學、文學和寄託情意的;月亮人人愛,它是一顆遙不可及的星球,卻近距離的活在每個人的心裡,甚至深植在人們靈魂裡。月亮自己不發光,是太陽給它光芒,但月亮那柔和的光,卻在人類身心靈中發出永恆的光。

月亮,這樣的一顆天體,我們稱其為星體,在宇宙星河中,是一個客觀存在的物體,一個載體,但它與地球,與生長在地球上人類的關係,卻如此的緊密,甚至是相連不可分割,古代傳說中有嫦娥奔月;現代科技中有太空人月球漫步;中國古代文學和繪畫中,月亮的內蘊豐富,也代表著無數相思和團圓的夢。

月和月光,不管是皎潔的或是迷離的,都凝聚了整個中華民族深厚的文化和感情在內。在月光所傳達的柔美和情意中,從古至今人們持續地在情感中體驗著月光月色那柔潤、思戀及迷惘的力量。

月,在文學世界和繪畫的色彩中,承載著神秘和無形的召喚力量。彷彿,月光,是可以引領人們找到一條通往某個目的地的燈塔。

月亮在天明時隱匿,黑夜來臨時又重現,日日夜夜恆久如是,所以它是永恆的,相較於人生命的無常和短暫,月亮足以成為人們崇敬和膜拜的對象。而月亮和月色的美,在騷人墨客筆下,如「月出皎兮,佼人僚兮」、「明月幾時有,把酒問青天」、「海上生明月,天涯共此時」等詩句,在在觸動人心,以美好意境、溫和的光輝,溫柔的女神形象,在遙遠的夜空中,勾起多少人的情懷,照亮多少人的心靈,讓人感受寧靜祥和以及沉潛的安逸。也讓人因遙望,而遙想遠方戀人、家人、朋友。最讓人琅琅上口的就是蘇軾的「但願人長久,千里共嬋娟」,寫盡千古思念之情。

而在寂寥和失意人眼中、心中的月亮,則大不相同,可以是黯淡、沒落和孤獨的,隨著賞月時心境的不同,可以從永恆、堅定、希望和智慧,淪落到失望、悲涼、哀戚,是人的感受和文化的薰陶,讓月亮在傳統文化中,呈現多彩多姿的形象來與人們的心靈相結合。

明月高懸天際,要如何定位月光,真的是要視個人的心境決定。用亮沒有高興和不高興,沒有歡喜和不歡喜,隨著人們看月的情緒去為它定義。月亮也代表著天,天是寬容和可包太虛的,不在乎小小人類的情緒問題。月亮,永遠以豐富、神秘、迷人、包容、魅力……,給世間凡夫俗子最多最美好的情境!