已故台南知名畫家董日福,兩年多前,因為確診新冠驟然離世。大師1935年生於台南市,生前在逆境中向上成長與努力的歷程,從自學到師事郭柏川,再到年過半百跨出國門,以自助旅行方式完成「十年畫遊世界」夢想,一生創作無數精彩畫作。

作家、長期關心藝文工作的張白伶,與董日福及其家人有多年情誼,在董老師離世兩年多後,憶起其人其事,對其創作的歷程,積累大量的精彩素描、粉彩、油畫,及其充滿了生命力和意義的典範人生,充滿了懷念與敬意。

張白伶回憶,2023年1月農曆年間,她正與兒子駕車回鄉下老家途中,忽然接獲董師母來電告知,董日福老師幾天前因為確診新冠驟然離世,瞬間開懵了,有點無法置信…。

昔日談作畫過程 歷歷在目

因為,12月初她才和先生一起帶著點心去探望,當天許久未見的老師身形消瘦許多,然而講起話來卻依然中氣頗足、意態昂揚,說話間手勢也很多,大家還一起欣賞老師珍藏他的恩師、前輩大畫家郭柏川的裸女畫,眾人讚嘆之餘,也聽著老師如此這般的講述過往畫人體畫什麼的,可不像今時今日有人體模特兒可供現場描繪,他們總是辛苦的尋覓願意為之的風塵女子充當人體模特兒。

種種回憶,讓當時體況頹圮衰弱的老師臉上泛起光彩,她感覺到死亡也許正慢慢地靠近老師了。畢竟老師已經88歲了,當日暗自決定還要盡快再來陪陪老師,聽他白頭宮女似的話當年趣事。不料,老人家溘然長逝,師母說起已化作千風的老師,找了一個乾淨明亮五星級飯店般的塔位長眠,並且老師是很平靜安詳的迎接死亡的來臨。

她耳畔響起老師爽朗的笑語聲,彷若英國詩人史蒂文森《安魂曲》描述:仰望這片廣闊繽紛的星空,挖個墳墓讓我躺平,我在世的時候活得很如意,死的時候也很高興,我懷了個心願躺平。

期望畢生作品由基金會管理

創作一生的董日福老師的心願是什麼?那天下午,他告訴張白伶「我盼望我畢生的作品能夠得其所哉,被妥善保存安放,最好是能有一個基金會來處理。」

張白伶年輕時,因為幫報社做一系列畫家、攝影家專訪認識老師,許是緣分深重始然,老師並不因她年少而小看 ,一見如故相談甚歡,慢慢地也如家人般相處融洽極了。

「董老師在我的生命裡,扮演亦師亦友並如父親般的角色,遇到各種挫折,包括小兒女之間的情懷,他總能耐著性子溫暖的開解安慰我。」張白伶回憶,但凡她完成一件什麼事,或者寫了一篇好看的文章,董老師就會笑咪咪地豎起大拇指用台語讚許說「妳看吧,荏荏馬嘛有一步踢(台語俗諺),意思是,千萬不可以小看或輕視任何人的。」

董老師位於台南民族路上的畫室後方休息區,有一面大落地窗,正好可以俯瞰啟聰學校的大操場,視野遼闊藍天白雲在望,他曾經望著遠處的天空說著:「功名利祿算什麼!一個畫畫的人,唯有作品才能永垂不朽。」

她總想著,像董老師這樣被賦予高度精神力量、無窮創造力的人,即使獨處,也是過著思想豐富、多姿多采、充滿了生命力和意義的人生,在熱愛一生的繪畫世界裡,馳騁且自得其樂。

董老師遺留下來的精彩作品數量眾多,包括數百幅素描、粉彩和油畫。除了師承恩師大畫家郭柏川,董老師也深深受到所謂野獸派、後印象派畫家們的浸潤與薰陶,並且受到極大的影響;譬如梵谷畫中強烈的情感與明亮的顏色,便深刻觸動老師的內心,也影響到老師的作品風格和精神呈現。

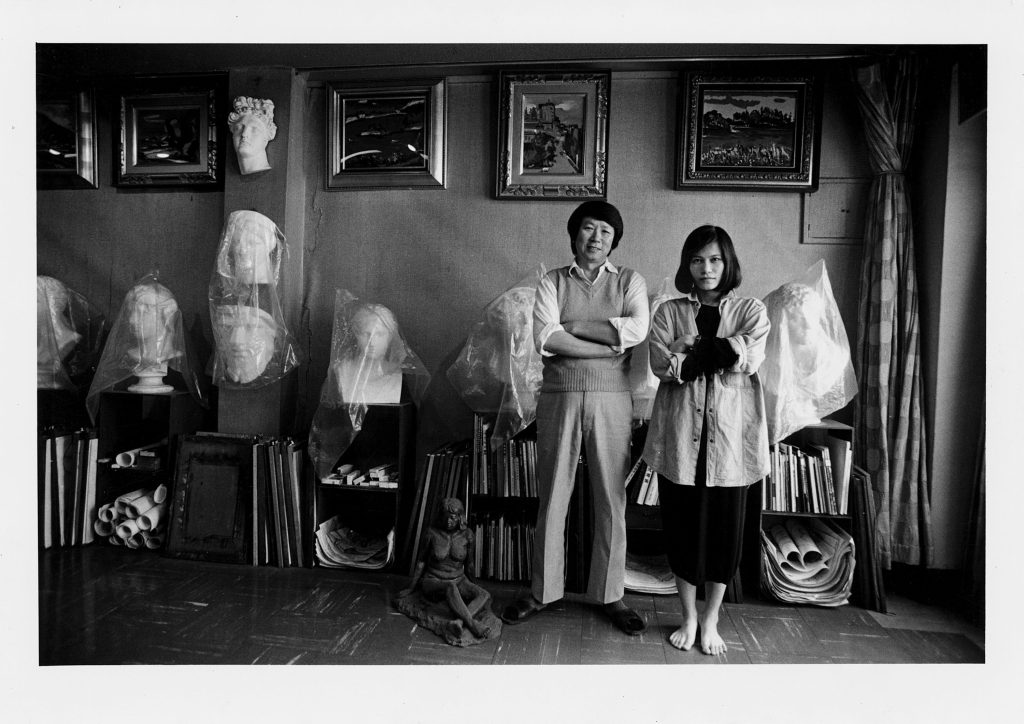

可是,董老師非常強調,任何一個學畫的人必須好好的打磨素描的根基,畫室裡面擺滿了很多人體石膏像等等,供學生臨摹。繪畫生涯中,無論台灣風景寫生或自助畫遊世界等,靈感一來,先畫上多張筆觸線條俐落的素描,接著是信手拈來揮灑用色大膽鮮艷的粉彩,最後才是完成油畫作品。

董老師的硬脾氣在畫壇中是很有名的。想當年他可以毫無懸念的婉拒”賺錢之神”邱永漢長期定量的資料助收藏其畫的提案,因恐怕無法被全然尊重,作畫時也不想被約束。幾次畫展期間,若是來觀看畫作的人,跟老師的繪畫理念不甚相合或者對畫作的解讀詮釋感覺不對,老師索性不讓那個人買他的畫作了。

但是,董老師對青年學子倒是極好的。他總是笑著、滿臉忒有耐心一一解說自己的創作理念,儼然一副稱職畫展導覽員的模樣,此時完全可以看出老師常保赤子之心的真性情!

張白伶觀察,從某個角度而言,董老師為她開啟對西洋美術的全面視野,本來傾心於中國山水畫的縹緲意境,因為老師的教導與薰陶,一腳踩入西洋美術野獸派、後印象派甚至立體主義等等的純粹色彩色塊中,馬蒂斯也好,明亮而強烈的純粹色彩,還有梵谷的恣意豪放筆觸與高更的平面圖像,也愛上塞尚的睡蓮,原來每一張畫的構圖與色塊,統統都是有遠近結構性的。

培根藍寓 畫遊北歐畫中有話

每當張白伶望著董老師留給她畫遊北歐四國的油畫作品「培根藍寓」時,總會想起英國作家華特.佩特說的:所有的藝術都渴望達到音樂的境界,這當中也包含繪畫作品,聽,那畫在說話呢!畫裡有蔚藍的天空、表情豐富的筆觸、類似和對比的色彩,由平靜走向活躍的紫藍寓所及流動的帆船,果然是有光才有美!這就是一幅油畫該有的樣子,讓觀賞者感受到生命、生活的熱情與喜悅,然後情感可以在顏色中油然躍升,內在的感動也一併被喚起。

畫家董日福終究還是,從可能是悲劇的人生中,因為繪畫而開出幸福的花朵!

(記者趙家麟)