蘇嘉宏

川普正在進行亞洲之行,訪問包括馬來西亞、日本、南韓等國。他預計與習近平在亞洲太平洋經濟合作會議期間進行會外會晤。雙方關係雖然存在貿易、科技、稀土出口控制、關鍵礦產、台灣議題存在重大分歧,雙方近來相互施加緊張壓迫,但顯然也有意願「恢復對話」或「重新建構談判框架」。對照以往美中高階會談或峰會中,是否發表「聯合公報」也並非必定,美中在過去曾因意見分歧甚至未能發表書面「聯合聲明」。

所以,是否會有「第四份中美聯合公報」?美國與中國大陸政府之間,歷史上已有幾份「聯合公報/聯合聲明」,「第四份」即是下一次雙方以共同公報形式正式宣布合作或達成協議,可能性較低的原因,主要這次是利用APEC的場外會見,並非互訪對方國家;其次雙方在核心議題(如台灣、南海、科技、稀土出口控制、農產品購買承諾)仍有重大分歧。很難想像難解的分歧一夕之間,就能冒然發表共同聲明,別說是公報。

但是,包括台灣的議題在內,此次川習會是一個「過渡性會面」,未來醞釀成中美之間的整體框架性談判,具體達成重大協議,在中美雙方互相需要的情境下,這次發布內容較簡單的「聯合聲明」可能比正式公報更可預期,但第四份公報的能性和對台灣的風險性不會排除。

推測川普希望通過此次亞洲之行展示對華外交回歸或突破,對外宣布成果具象徵意義;中國大陸也可能希望藉此展示某種「重啟」或「穩定關係」的信號。從目前情況看,發佈中美聯合公報是有一定可能的,但是否為「第四份」且具備正式重大內容,則仍具不確定性。但是,若只是會談、框架設定而無法就關鍵內容達成共識,那麼可能只會有「雙方會談後聲明」或「聯合新聞稿」,但不會稱為具法律或政策約束力的公報。

1982年之後,雖然中美之間還有許多高階會談、聯合聲明或聯合新聞稿,但並未以「聯合公報」這一名義,或未被視為與前三份同等地位的文書。要推測「第四份中美聯合公報」是否可能,必須先回到前三份公報產生的歷史時空背景──因為它們都不是偶然,而是每一次中美關係結構性轉折的結果。美國若考慮「戰略降溫」以集中於歐洲與中東危機,中國亦希望避免多線壓力,存在重啟對話的共同利益。而這一次中美高層直接互動重啟,甚至在APEC期間達成象徵性「框架共識」,具備當年「上海公報」的契機。當然,在國際形象考量方面,特別是川普,對他而言,一份「穩定關係」的聯合文件可以對內宣傳外交成功,特別在經濟疲弱與內政壓力時期。

可是,中美雙方缺乏當年的共同敵人(前蘇聯),1972年有蘇聯這個共同威脅,2025年則沒有第三方壓力迫使美中合作;眼下結構矛盾無法協調,科技封鎖、供應鏈脫鉤、人權、南海與台灣議題皆屬「零和」狀態;公報所需的「共同語言」,現階段難達。尤其在外交信任不足下,過去公報建立在「新接觸」或「制度化」的基礎上,經由一連串政治動作或穿梭外交完成,如今雙方已經深度互知、互疑,缺乏象徵性突破空間。美國國會對中強硬派佔多數,北京內部可能也不願在「對外讓步」的政治印象,留下書面文件上的口實。

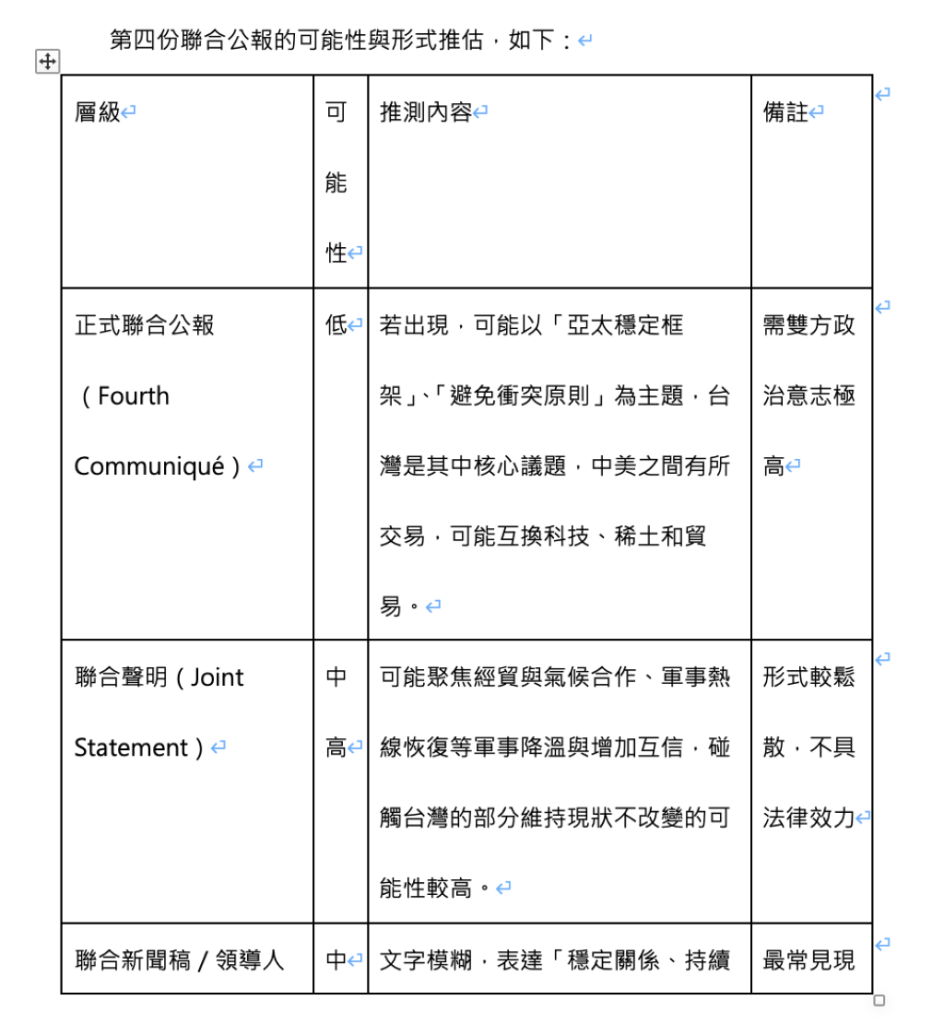

第四份聯合公報的可能性與形式推估(如圖表):

由於前三份公報都誕生於中美關係的歷史斷層,1972破冰、1979建交、1982修補,都是一個結構性轉折的關鍵節點。而2025年的中美關係雖對立激烈,但尚未到「需要一份公報重構關係」的臨界點雙方目前更傾向於「戰略管理」而非「制度重建」。因此,短期內(此次川普亞洲行)出現正式「第四份中美聯合公報」的可能性極低,但是無法不認為雙方正在醞釀中,而且內容一定會關涉台灣。因此,若2026年之後,美中能在台海緊張與科技、稀土議題掛勾和達成交易,上道某種「新型穩定架構」,那才可能孕育出真正的「第四份公報」。性質可能不會是這一次川習會的「友好聲明」,而是戰略競爭的安全管理條約化文件。

(作者為輔英科技大學教授)