■楊佳嫻

行到山水窮盡才發現:

暗中的我們

盤踞著一顆美麗的

星座,隔絕天地──

這是沉寂的時光隧道。

──〈長廊〉

陳家帶是政大長廊詩社創始人之一。我也讀過政大,沿著長長的風雨走廊上山下山,居然沒加入長廊詩社。一方面總覺得寫作好像是自己的事,那時候不太知道社團有什麼作用;另一方面,我入學時是上世紀九十年代中葉,網路在大學宿舍逐漸普及,把作品貼到網路上、和陌生ID討論文學,取代了文學社團,變成個人向外連結,和讀者、同好接觸的渠道。

畢業後我反而曾多次到長廊講課,也算有所參與。這個詩社至今仍在活動,偶爾我也偷偷去看學期社課安排,常見新意,不禁感覺年輕詩人們真的每一代有每一代的花火,好好地把第一代學長姐對詩的執著傳下去了。不過,我的印象中,長廊以及曾經是長廊社員的詩人們,不算太「標榜」自己,也就是說,很少把「自己是長廊一分子」這件事強調出來,更廣而視之,「政大(出身的)作家群」的集團性也並不鮮明(不見得是壞事)。不過,臺北盆地南邊幾個大學詩社,臺大詩社,政大長廊,師大噴泉,均延續數十年至今,是小小的奇蹟。

文學研究受社會學思想啟發,從社群、班底等概念來蠡測星圖,學校位置與風土、詩社氣氛、領頭的師長等等,都可能積累為資本、與他群形成差異。然而,群體性和文學創作者的個體性,彼此之間理應存在著張力,長廊諸人有如星座散落,夐遠長夜裡寂寂發出光,也是一種自由。無論如何,實在感謝創立詩社的年輕人們,早早就在木柵校園裡開闢了空中花園,想像力也需要放風。而陳家帶日後的詩中,也屢屢向木柵、指南山區致意。

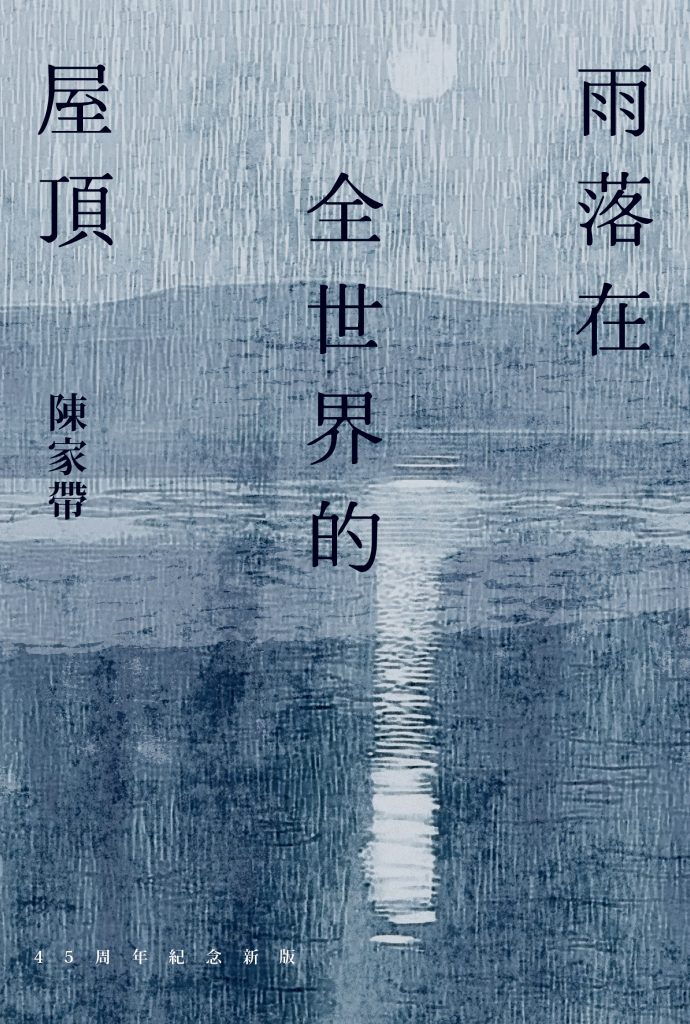

迄今陳家帶共出版了六部詩集:《夜奔》(一九七五)、《雨落在全世界的屋頂》(一九八○)、《城市的靈魂》(一九九九)、《人工夜鶯》(二○一一)、《聖稜線》(二○一五)、《火山口的音樂》(二○二○)。其中,《城市的靈魂》為詩選,新舊兼容,相當一部分和《雨落在全世界的屋頂》重疊,而《人工夜鶯》則少少幾首與《雨落在全世界的屋頂》重疊,重疊的詩又有些改動痕跡,顯然詩人慣於反覆檢視舊作,琢磨再三。早版《雨落在全世界的屋頂》與本書相較,有些詩作挪移了位置,如〈樁〉、〈杯裡的太陽〉、〈對酒〉等六首,就從第一輯「過河買茶」挪到了第四輯「穿過鐘聲」,也刪去幾首舊作,添入了來自《城市的靈魂》裡的幾首作品。

觀察同一首詩作的改寫軌跡,推敲心靈與時代的變遷,頗富趣味。拿寫於一九七七年的〈歐洲風〉為例,最早版本:

純粹的歐洲風據說是這樣移植:

三十元買一個下午,

紅寶石道上露天咖啡座,

坐看飄逸的雲,古典的夢……

疾行而過的路客

在趕怎樣盛大的約會啊?

杯裡的臉逐漸冷卻,

陰沉的霧正擴大,

擴大渲染古典學說的式微。

此詩在《人工夜鶯》(二○一一)中曾作變奏:

純粹歐洲風據說是如此移植:

三百元買半個下午,

仿香舍里榭大道

陽傘露天咖啡座

閱讀「人生不如一行的波特萊爾」

急行而過的路客

在趕赴怎樣盛大的約會啊?

瑋緻活骨瓷杯裡的眼神

沿著睏意逐漸垂下……

「點燃千艘戰船的烽火」又是怎樣的一張臉?

從三十元到三百元,一個下午縮減為半個下午,這是三十年間物價的膨脹;鑲嵌名詞「香舍里榭」和「瑋緻活」(Wedgwood),文學的引用,具象徵地位詩人名字的現身,使「歐洲風」更為具體,但是,似乎太具體了,填得比較滿。最後三行已不能說改寫,而根本重寫了。分段與不分段,節奏當然也殊異。而在本書,又回復成最早的模樣,可能為了「忠於原著」或二者皆存,也可能終究更喜愛早版的精簡。

另外如〈對酒〉,收錄於《人工夜鶯》也曾調整過細部字句,本書中又回歸原版;〈金山日出〉、〈玉山日出〉最初收錄於《城市的靈魂》,也添入本書,但是取消或改動了不少標點;再看〈○西〉裡的一句詩,陸續改動前後版本如下,可見出詩人何等細工:

靜觀流逝的屋、柱、石、木……(一九八○,舊版)

靜觀流逝的屋、樹、人、車……(一九九九,《城市的靈魂》)

靜觀流逝的屋、柱、石、樹……(本書)

第一版和第三版較為近似,改「木」為「樹」,聲韻略為參差,而第二版變化頗大,破壞了四個字中ㄨ韻起、ㄨ韻終的呼應感,四個字中「車」字居末,發音卻轉趨高昂,也不能在聽覺上傳達「流逝」漸弱漸無的感受,因此,改回舊版並稍作調整,在藝術考量上完全可以理解。

總體而言,《雨落在全世界的屋頂》內蘊浪漫精神,仰望崇高的事物,在流轉遞嬗中提煉永恆,〈如夢記〉說「凋傷是最美的名字∕在我心中反覆貫穿」,〈人間劇場〉裡那個背負心事的人「山林邊緣他找到星雲廢墟∕將諸神的告誡託付給高亢的西風∕他在渡口打烊∕寒鴉徘徊∕氤氳的傷心」。

詩人也善用對比張力,將至大至遠錘鍊為掌中雨,〈愛與死〉「我看見整個原野裝入溫暖的瓶體」;或凸顯當代人生活,看媒體如何壓縮世界,「而他們的天涯,也不過是∕第二版上的一則短欄」;且縱情於時間和空間的虛實想像、使古與今交織互映,〈穿過鐘聲〉上一刻正聽見「絡繹∕不絕的馬車開出古都,∕他們會見窗口飄忽的臉孔∕在歷史中練習發光」,下一段就「靜坐知識的草坪」,「等待密雨刷亮卡其服,他們∕就要穿過透明的鐘聲,∕來到百花齊放的庭院」。

最後,想特別談談發表於一九七九年的〈啊,秋天掉下來了〉。季候最善引逗情思,而秋天涉及枯落與收穫,乃所有詩人筆下反覆操演的主題,怎樣還能寫出不同的聲音?詩人設計了形式,固定結構反覆五次,第三次變奏,同時利用直排版面由上往下閱讀的設定,連結「秋天」和破折號,造成下墜的視覺效果,配合「掉下來了」。再者,當秋天化為一片葉子,眼睛沒看見,化為叮嚀,耳朵沒聽見,都尚稱平順,但並未激發現代詩讀者渴望的驚奇,直到第四段「化為一批群眾,啊,秋天──掉下來了;∕掉在這空敞的簷下,許多頭顱呵∕悄悄離去」,啊這肅殺之氣是來自秋天?還是那個時空的風向?四十餘年後讀來,難免浮想連翩。聯繫到下一段,一粒種籽掉下來,許多意志如新芽、如韌藤,慢慢攀升,蕭索中仍有希望,竟使人想起魯迅〈故鄉〉中說的:「地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。」秋天儘管無數事物正往下掉,卻也有無畏者正兀自攀升。

我讀陳家帶詩晚矣。由於大學時代與長廊詩社失之交臂,我是從副刊上、從中年陳家帶的詩讀起的,凝鍊節制,布置恰到好處,不張揚,但底蘊深,水準穩定,而又對於音樂極其敏感(無論是指音樂作為題材,或詩的音樂性),對讀者來說實在是圓滿的體驗。回看《雨落在全世界的屋頂》,發現那樣的穩定(藝術質感的穩定、長年創作的穩定),有賴於一種早年就逐漸具備發展、紛亂中把握金針的能力,正是〈雨落在全世界的屋頂〉中寫的──

我讀陳家帶詩晚矣。由於大學時代與長廊詩社失之交臂,我是從副刊上、從中年陳家帶的詩讀起的,凝鍊節制,布置恰到好處,不張揚,但底蘊深,水準穩定,而又對於音樂極其敏感(無論是指音樂作為題材,或詩的音樂性),對讀者來說實在是圓滿的體驗。回看《雨落在全世界的屋頂》,發現那樣的穩定(藝術質感的穩定、長年創作的穩定),有賴於一種早年就逐漸具備發展、紛亂中把握金針的能力,正是〈雨落在全世界的屋頂〉中寫的──

我聽見龐雜的雨聲中透露一絲純粹,

我看見混亂的雨光中隱浮一線秩序。

(本文為《雨落在全世界的屋頂》推薦序)