(記者葉進耀攝)

記者葉進耀∕台南報導

一名年近7旬阿嬤最近出現心悸、胸悶與喘不過氣等症狀,經心電圖檢查後確診為「心房顫動」,且心臟已明顯擴大,經作導管電燒術,搭配藥物治療,穩定維持正常心跳,防止引發中風。

台南市郭綜合醫院心臟內科醫師葉立浩指出,當心臟開始不規則地「怦怦跳」,不只是壓力大或情緒波動這麼簡單,心房顫動是一種常見卻易被忽視的心律不整疾病,不僅可能引發胸悶、喘氣與心悸,更是引發腦中風的高風險因子,且65歲以上長者為高危險族群。心房顫動會讓心房亂跳,血液容易在心臟內滯留形成血栓,進而循環至腦部或其他器官造成栓塞性中風,患者發生腦中風的機率是一般人的5倍,而中風後的5年死亡率顯著升高,存活者亦常伴隨失智、偏癱與吞嚥困難等長期後遺症,對個人與家庭都是沉重負擔。

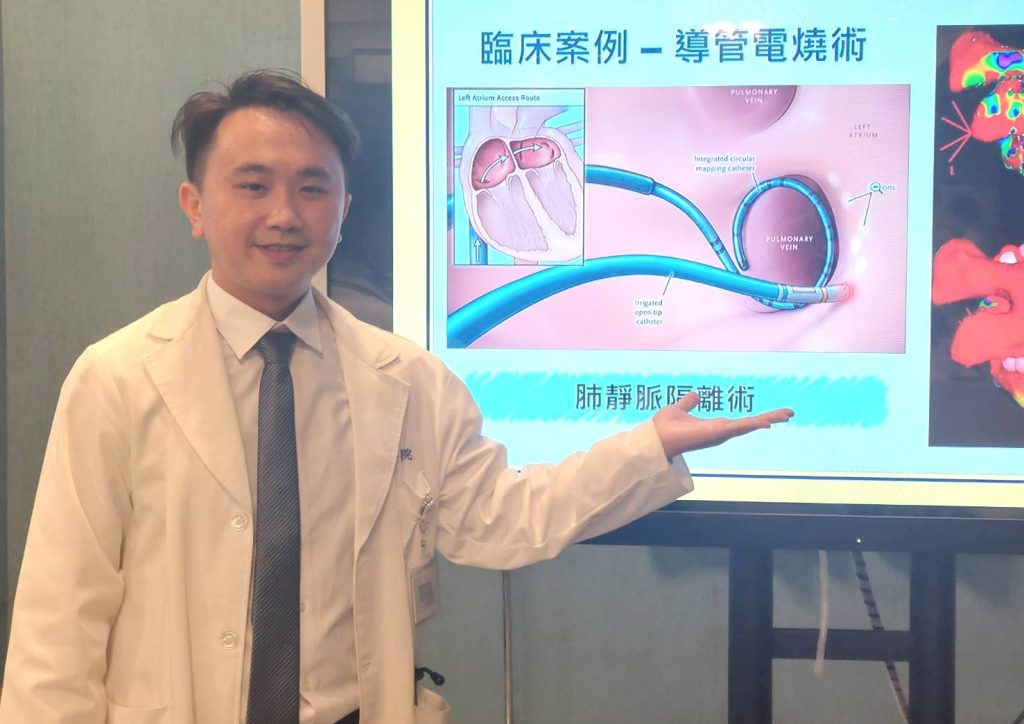

他說,心房顫動的成因多元,除了年齡增長外,也與高血壓、糖尿病、心臟瓣膜疾病、心臟衰竭及心肌病變等密切相關。治療上,醫師會根據患者風險評估進行個別化處置,首重控制心跳速率、恢復正常節律以及預防血栓形成。預防中風是治療心房顫動最關鍵的目標,而抗凝血藥物可有效降低6成中風風險,但需密切追蹤與謹慎用藥,避免出血等副作用。若藥物治療效果不佳,患者亦可考慮「導管電燒術」或「電擊整流」等非藥物方式,透過高頻電流燒灼異常放電區域,維持正常心律,減少發作頻率與藥物依賴;部分患者則可能需要植入「心臟節律器」或接受外科手術,以進一步穩定心律。

葉立浩表示,除了醫療介入,良好的生活習慣是防治心房顫動的關鍵,戒除菸酒、維持規律作息與飲食,適度運動並保持情緒穩定,對於疾病控制助益良多。