■蘇嘉宏

美國印太戰略隨著川普上台與美中(中國大陸)競爭而持續變動,近期,韓國的平衡外交、印度被美國課徵全球最高的百分之五十關稅,以及南海紛擾中,菲律賓與台灣的務實往來。各國盤算自己的利益,背後則有不同的價值取向。東亞與印太地區呈現出複雜且多層次的競合格局。

韓國總統李在明八月下旬訪日、訪美行程引發區域高度關注。中國大陸表示理解,視為韓國正常的外交交流安排。李在明與川普互動熱絡,甚至直接要求川普要求「介入」對朝鮮事務,強調透過協商促進互信與穩定的必要性。

現實主義 南韓外交政策基調

李在明在朝鮮半島安全議題上,表現出尋求更具主動性的姿態。台灣部分媒體與政治觀察者,傾向將韓美日合作視為超越地緣政治利益的民主價值聯盟,強調三方在自由貿易、法治與人權上的共同立場,但這種觀點忽略了韓國外交策略的現實主義基調。

事實上,韓國當前仍奉行「安全靠美、經濟靠中」的雙軌模式,在美中戰略對抗日益激烈的背景下,李在明政府更加謹慎地在大國之間維持戰略彈性,避免在安全與經貿之間作出二選一的抉擇。

與此同時,李在明此行對中韓關係可能影響,在韓國國內的討論也浮上檯面。保守派擔心過度傾向美日將削弱與中國大陸的經濟連結;進步派則批評與川普互動過於熱絡,恐削弱政府外交的中立性。種種聲音反映出,韓國在區域政經重組過程中,高度在意自身的民族主體性與自主外交空間。

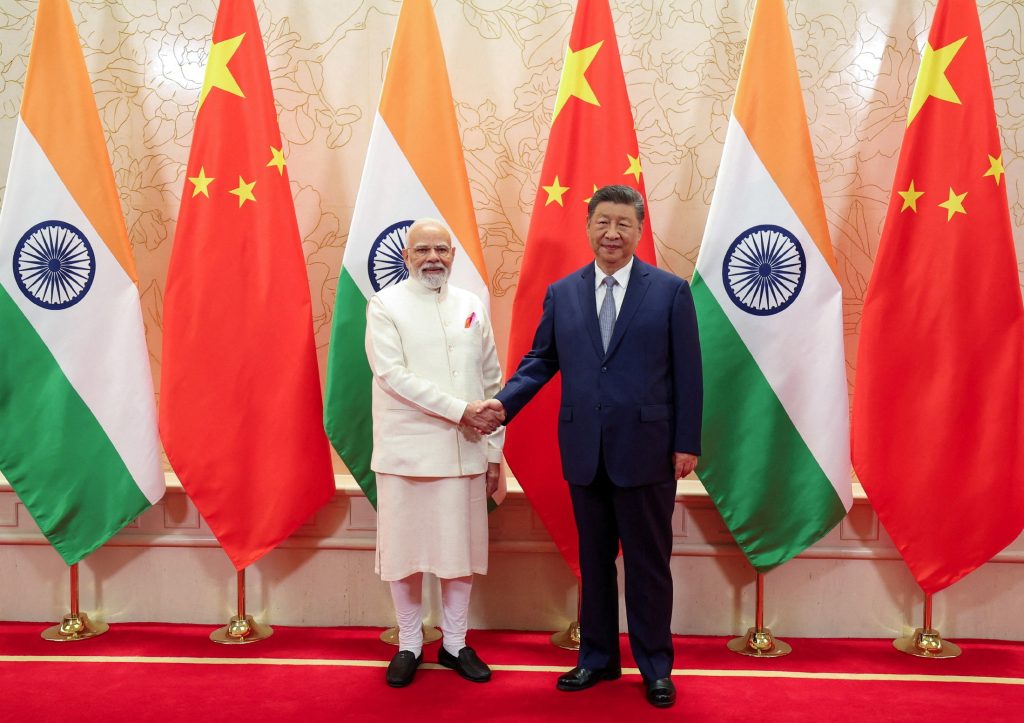

緊接著李在明訪問日、美之後,國際聚焦印度總理莫迪訪問日本,並出席在中國大陸天津舉行的上海合作組織(SCO)峰會。印美、印中關係的變化,乃至於上合會「對沖」西方聯盟的地緣戰略會如何發展。

川普政府宣布對部分印度金屬產品加徵高達百分之五十的懲罰性關稅,激起印度國內保護主義聲浪,批評華府在推動印太戰略的同時,卻以自我利益為優先,這種出賣盟邦的關稅壁壘、損人利己的外交路線,會是美國在世界地位上讓賢給中國大陸的巨大轉折。

川普懲罰印度 互信遭到質疑

印美合作的本質,已超越傳統雙邊關係,實質上是民主陣營圍堵中國大陸在印太擴張的核心一環;印度藉由「四方安全對話」(Quad)、「印太經濟架構」(IPEF)等機制,擴大影響力的外交現實主義,也一直回應著印太戰略。

但是,在川普懲罰性關稅,以及聲稱施壓「調解」印度與巴基斯坦衝突後,引發了對印美長期互信的質疑。上海合作組織峰會於八月三十一日至九月一日在天津舉行,莫迪這次出席峰會,是其七年多來首次訪中。

大陸外交部強調,中印關係與印美互動屬於「雙邊事務」,並再次提及上合組織作為推動區域合作、促進多邊主義的平台。北京意在淡化美印深化防務與經貿合作對區域平衡的衝擊,另一方面,上合組織在先前舉行的外長會議,又揭櫫 「去美元化」、「去西方化」的合作方針,呼籲建立「去極化的全球秩序」。

其實,上合組織長期受限於中俄主導與成員間利益分歧,包括印度與巴基斯坦在邊境、安全、能源議題上的矛盾,使其在真正回應區域多元合作需求上,到目前為止表現有限。

與台灣交往 菲律賓平衡策略

印太戰略博弈的核心戰場在南海與台海。中國大陸持續主張南海爭端應透過雙邊協商解決,並堅稱台灣是其領土的一部分,反對任何具有官方性質的對台交流。在此主張下,北京強力推動其「九段線」主權聲索,並強化海上執法與軍事存在。

相對地,台灣則囁嚅地近乎噤聲不語,不敢強調自身為南海實際當事方,擁有東沙島、太平島的主權,在南海的議題自我邊緣化。事實上,北京的主權聲索都是基於「歷史主權說」,也就是中華民國的十一段線的基礎。

日前,我外交部長林佳龍率「經貿代表團」低調訪問菲律賓,菲國高層隨後仍公開重申「一中原則」。台菲人員往來、持續深化非正式合作,從農業到能源、從半導體到海上救難,凸顯了中型民主國家在地緣壓力下,如何透過「制度性務實合作」爭取戰略空間,可謂「堅苦卓絕」。

菲律賓處理台菲關係,在務實互動與政治表態之間,持續採取「低調互動、公開聲明」的雙軌策略,意圖在與台灣發展非官方關係的同時,避免觸怒北京。這種「表面不承認、實際密切往來」的外交操作,也許將成為未來更多中小國與台灣互動的典範。

菲律賓這種外交平衡策略的背景,是日益激烈的南海軍事對峙,中小型國如何在美中競爭間維護自身利益,考驗其戰略靈活度與國際話語能量。也只能這樣,畢竟實力決定一切。

和平穩定 各方考量大相逕庭

整體而言,中國大陸是以「一中原則」與「雙邊對話」為基調,強調主權完整與區域穩定;台灣則持續以民主價值、國際法與多邊合作為核心,主張自身有權與各國正常往來。

韓國在安全與經濟之間追求平衡,避免直接選邊;印度堅持戰略自主,雖深化與美國的合作,但美國高額關稅卻凸顯華府在經濟政策與戰略合作間的矛盾,可能動搖印太盟友對其的信任。

菲律賓則是明確親美抗中,透過軍事合作與國際法來維護自身主權,但在台灣議題上,維持「低調合作、公開一中」的雙重姿態,避免與中國大陸正面衝突。

各方在公開論述中都強調「和平與穩定」,但背後的價值基礎、戰略盤算與利益考量卻大相逕庭。東亞與印太局勢展現出一種複雜的多層次競合格局,也意味著未來合作與摩擦將並存,區域穩定仍充滿不確定性。

(作者為輔英科技大學健康美容系教授、兩岸與國際事務、海洋政策研究學者,記者趙家麟採訪整理)