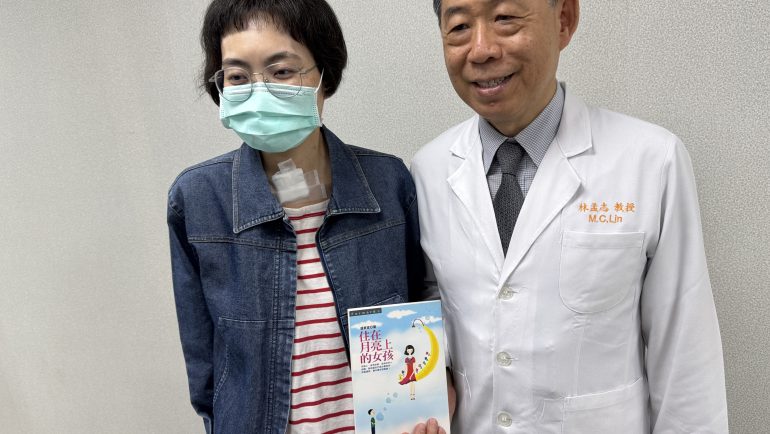

糖尿病衛教學會理事王景淵醫師(左)與何明華營養師共同呼籲,控制血糖可優先選擇高營養密度水果。(記者戴淑芳攝)

記者戴淑芳∕台北報導

台灣糖尿病患者人數持續增加且有年輕化的趨勢,但許多人卻不吃水果,因為怕甜影響血糖控制。專家19日呼籲,每天吃兩份(即200克)高營養密度低GI水果,反倒有助預防第2型糖尿病。

據國際糖尿病聯盟(IDF)2025年的統計,全球有5.89億成年人(20-79歲)患有糖尿病,預計到2050年,將上升至8.53億。

國健署2019-2023年國民營養健康調查顯示,台灣20歲以上民眾的糖尿病盛行率為12.8%,台灣成人每日水果攝取量不足兩份的比例高達89%,導致膳食纖維、天然維生素和礦物質攝取不足,增加了罹患第2型糖尿病的風險。

中華民國糖尿病衛教學會理事王景淵醫師提醒,2021年一項針對7675名中年人的研究發現,健康的飲食(包括完整水果攝取)有助於降低罹患第2型糖尿病的風險,每天攝取兩份水果,糖尿病發生風險更可降低36%。

2025年美國糖尿病學會的最新飲食指引強調,蔬菜不能取代水果,每天攝取2份水果,糖尿病風險降36%,均衡飲食是糖尿病照護的基礎,營養密度則是飲食選擇的關鍵。選擇低GI、高營養密度及高膳食纖維的水果如奇異果、番茄等取代部分澱粉,如能從早餐開始及餐前吃更好。

營養師何明華表示,水果甜不等於升糖指數高,對糖友其實所有的水果都可以食用,但若要達到每日攝取200克的建議量,應選擇「高營養密度、高膳食纖維、低GI」的水果並建議從早餐開始取代部分澱粉,能更有效地幫助血糖控制。何明華建議,早餐時可選擇一份低GI、高營養密度、高膳食纖維的水果,並將澱粉攝取量減半,搭配蔬菜。在總熱量不變的情況下,既能達到營養均衡,又能穩定餐後血糖。至於「二高一低」水果推薦,包含奇異果、百香果、楊桃、木瓜、荔枝、番茄、柑橘、芭樂、西瓜、龍眼、酪梨、香蕉、芒果、水梨等,都是好選擇。