登革熱、屈公病,愛注意圖卡。(記者陳金龍攝)

記者陳金龍/台中報導

近期高溫多雨,適逢國際登革熱、屈公病疫情風險仍高,疾病管制署已公告國內南部出現本土登革熱社區群聚疫情。台中市政府衛生局提醒市民朋友務必加強防蚊措施,齊心防治登革熱及屈公病等蟲媒傳染病,守護自身與家人健康。

衛生局長曾梓展表示,根據疾管署統計,截至今年八月二十六日,全國累計登革熱確診病例一百五十五例,其中本土七例、境外移入一百四十八例;本市則有十七例境外移入個案,感染來源皆為東南亞國家。另全國累計屈公病十九例(皆為境外移入),台中市則有三例確診。近期國內外疫情風險升高,呼籲市民若前往東南亞、中國廣東或國內疫情熱區,務必採取防蚊措施,以降低遭蚊叮咬風險。

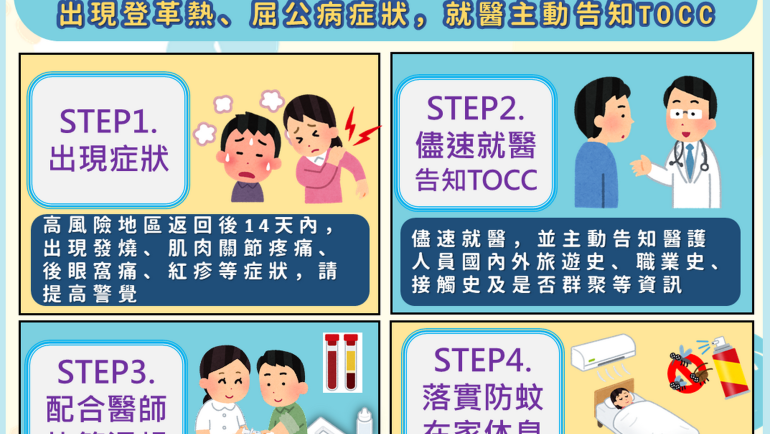

曾梓展提醒,隨著各級學校即將開學,若民眾自境外或國內疫情熱區返家後十四天內出現發燒、頭痛、關節肌肉疼痛、後眼窩痛等疑似症狀,應立即就醫,並主動告知旅遊史,以利醫師早期診斷、通報與治療。

此外,衛生局也特別提醒本市醫療院所,國內外登革熱及屈公病疫情升溫,且近期社區同時有新冠與流感病例,醫師如遇民眾有疑似症狀,應提高警覺,詳細詢問 TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史),並以 NS1 抗原快篩輔助診斷。不論快篩結果如何,均須於二十四小時內完成法定傳染病通報,以利防治單位及早因應,降低社區傳播風險。

衛生局呼籲,天氣高溫多雨,雨後積水易孳生病媒蚊,只要0.5公分積水就可能成為孳生源。登革熱與屈公病透過病媒蚊叮咬傳播,是典型的「社區病、環境病」。請市民把握雨後四十八小時黃金清除期,落實「巡、倒、清、刷」四撇步:巡視環境、倒置容器、清除積水、刷洗容器,並加強社區空屋、空地、廢棄工廠與校園環境巡檢,共同防治疫情。