57歲口腔癌第一期患者,去年起經銳視刀治療後,目前腫瘤體積已縮減到200立方公分,應用新型療法,不僅大幅提升存活率,甚至有機會根治痊癒。(記者陳金龍攝)

記者陳金龍∕台中報導

57歲口腔癌第1期患者去年確診後,經手術清除癌細胞並恢復良好,去年底再發現嘴唇再出現0.5公分腫瘤,手術切除後持續追蹤,沒想到今年5月突然從左臉頰到肩頸處,長出約350立方公分的腫瘤,因腫瘤面積太大,手術風險高,因此先進行銳視刀適應性放射治療,1個半月進行了35次治療,最後腫瘤體積也縮減到200立方公分左右,後續再安排進行化療與手術,提高完整清除腫瘤的成功率。

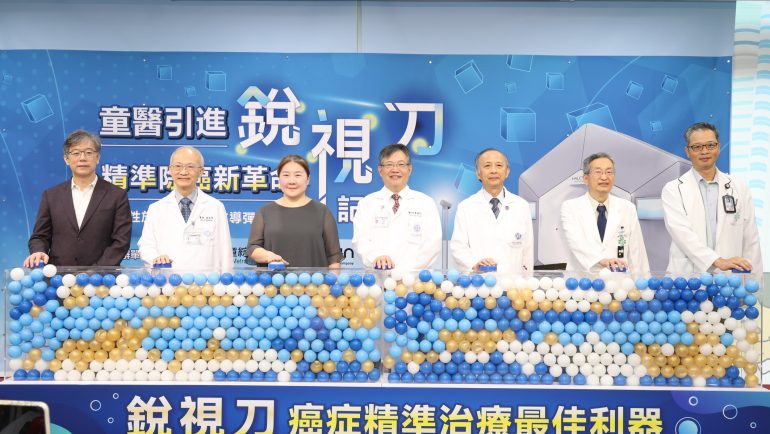

「銳視刀」是結合放療化療共同治療的最新技術,童綜合醫院去年底起採用此尖端設備,累計超過200位患者的治療案例,不僅大幅提升存活率,甚至有機會根治痊癒。

童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源表示,放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式,一個療程通常需要幾週的時間內進行多次放射線照射;隨著病情及每天的變化,腫瘤可能會發生位置或是大小的變化,造成治療劑量的不確定性,而這些變化需要隨著每次治療調整放射照射範圍,才能精準打擊腫瘤,保護正常器官。

童綜合醫院引進結合「治療」與「監測」的銳視刀,是結合放療化療共同治療的最新技術,被稱為最新的癌症剋星。(記者陳金龍攝)

葉啟源指出,「銳視刀」結合治療與監測的新型療法,擁有Hypersight技術,可以在短短6秒內擷取錐形束電腦斷層影像,並具有直接在影像上計算劑量的能力,搭載使用適應性放射治療的設備,精準聚焦輻射劑量於病灶,促使腫瘤受到最大殺傷力,不僅提高治療效果並縮減患者療程天數。

葉啟源說,患者在銳視刀治療機台上會再由新世代影像導航技術HyperSight進行掃描。這兩組影像會進行比較,以確定是否有任何變化。如果有變化,醫師會和物理師討論適時的調整治療計畫和放射劑量,這就是適應性放射治療,治療模式可適用於各種腫瘤。

Read More