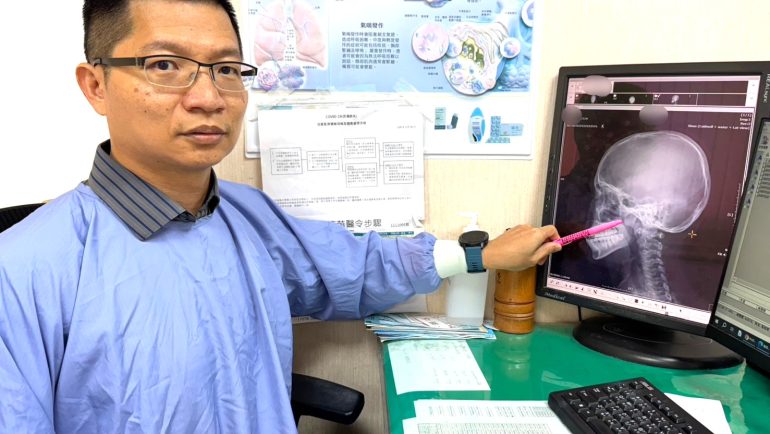

大甲李綜合醫院神經內科醫師李偉裕指出,患者腦幹出血幸運救回一命。 (記者陳榮昌攝)

記者陳榮昌∕台中報導

一名40多歲的壯年男子,日前開車上班途中,突然感到身體不適,手腳逐漸麻木沒力氣,馬上停車自行叫救護車送醫,檢查發現竟是腦幹出血,處置後立即轉入加護病房治療,醫師說,腦幹出血致死率極高,但患者非常幸運,搶在黃金期救治,逐漸康復後還能行動自如,是很罕見的個案。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示,患者開車開到一半,自述突然肢體無力、頭痛、頭暈、冒冷汗,送到急診室時意識還清楚,檢查後發現是腦幹出血,馬上轉入加護病房,由於出血量不多,先針對血壓、腦水腫、腦壓進行藥物控制與治療,避免後續可能有腦血管再爆裂。

「腦幹出血10位患者有9位會致死,剩下一位恐就是植物人或重殘癱瘓。」李偉裕說,患者住加護病房期間,擔心恐怕會有「腦血管未爆彈」,用核磁共振血管攝影進一步檢查,還好沒有發現有其他的動脈瘤,不過,因為腦幹出血幾乎沒有事前徵兆,因此,建議患者在出院後應該要定期追蹤檢查,也要避免自己給自己的壓力過大,更要注意控制血壓。

男子透露,自己擔任貨運司機,工作至少近16年,菸癮逾20年,由於開車要提振精神,經常一天就抽30支菸,好幾次開車途中精神不濟偶爾不小心打瞌睡,差點就撞車,但驚醒後精神就來了。公司有固定幫員工體檢,上個月也才收到體檢報告,看到自己有血壓高也不以為意,其他紅字也覺得沒關係,飲食也沒有做調整,小孩喜歡吃炸豬排,便陪著對方吃,沒想到卻導致自己腦幹出血。

男子坦言,檢查後得知是腦出血,非常的害怕,彷彿「天都黑了。」因為自己是家中經濟支柱,擔心會影響到家庭。「我很擔心我怎麼了,無法陪伴小孩長大,小孩很小才念小三。」康復後回家第一件事情便是戒菸,同時調整自己的作息,每天一定要睡眠充足,更要花更多的時間陪伴家人與小孩,「我寧願錢少賺一點,也要健康的陪著孩子,看他們長大。」

李偉裕指出,腦幹是人體重要的生命中樞,控制著呼吸、心跳、血壓等重要生理功能,萬一腦幹部位發生血管破裂,血液流入腦幹組織,導致腦幹功能受損的疾病,病情通常非常嚴重,死亡率和致殘率都很高,除了外傷、受到撞擊、腦血管畸形外,罹患高血壓是主要的發生原因,因此,建議民眾要控制血壓也避免壓力過大,定期健檢了解身體異常,才能遠離疾病。