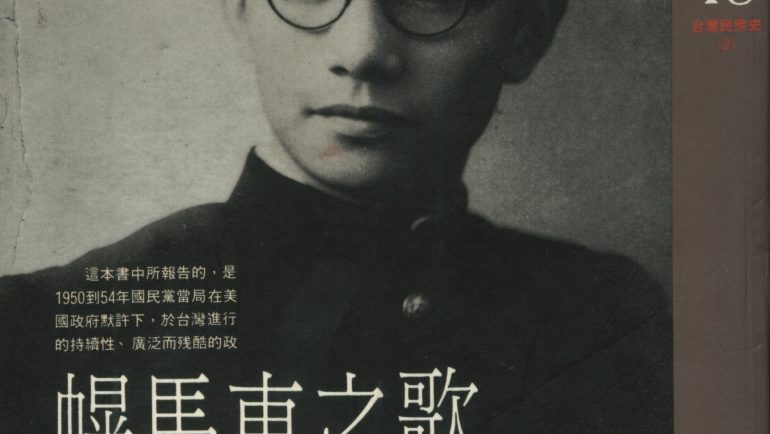

《幌馬車之歌》

■藍博洲

1960年,我出生在山鎮苗栗一個客籍工人的家庭。當我就讀小學時,海峽對岸的中國大陸正在風風火火展開文化大革命運動。相應地,作為蔣介石流亡政權反共基地的台灣,我們這一代人所受的國民教育當然也是近乎歇斯底里的反共教育。

1975年,因為貪玩任性而失學在家的我陸續做過綁鐵條的建築鐵工、聖誕燈飾工廠工人、送報生等等,更多的時間則和幾個準備重考高中的國中同學,整日在街頭或彈子房浪蕩。就在感到自己隨時就要掉入社會的陰暗底層時,我偶然接觸到文學。彷彿突然開竅一般,文學,讓從來不思不想卻在求學的路上初嘗人生挫敗經驗的我開始去想:人為什麼而活?人的一生要怎麼活才有意義的問題。於是我逐漸遠離了浪蕩街頭的生活,窩在圖書館,一本接一本地讀著館藏的各類文、史、哲書籍。與此同時,我決定以文學寫作作為自己一生努力的志業。

大學期間,擔任文學社社長的我,有系統地組織邀請楊逵、陳映真等日據以來的鄉土文學作家蒞校講演,為空洞無力的校園注入一股思想的活水。我自己也通過這兩位不同世代政治犯作家的人和作品,初步探觸到因為長久以來的政治禁忌而籠罩在重重迷霧當中的台灣近現代歷史。為了撥開歷史的迷霧,我開始系統地閱讀能夠找到的有關台灣近現代史的著作。然而,霧,實在太濃太重了。一時之間,我還是無力撥開迷霧,進而找到自己在歷史的長河當中所站的位置。我因此不免於經常陷入思想的苦悶當中。

《藤纏樹》

1982年的某個冬夜,在思想沒有出路的極度苦悶當中,我在蟄居的狹小的斗室,就著一盞昏黃的檯燈,寫了第一篇小說,展開短暫的習作生涯。入伍服役期間,我又先後寫了一本中長篇小說和一個獲得時報文學獎小說獎的短篇小說。

1986年6月,我從軍中退役。基於對台灣學運將起的判斷,我隨即投入推動台灣學生運動的《南方》雜誌的創刊工作。其後,我又下到中南部,為當時的黨外立委候選人助選。即便我先後助選的候選人都以第一高票當選該選區立委,可現實的政治認識使得我並沒有因此加入新成立的,看不到其標榜的「民主進步」的黨。

1987年春節過後,我加入了小說家陳映真領導的《人間》雜誌報告文學的隊伍,第一件差事即是有關228事件的田野調查與寫作。那時候,解嚴前夕的台灣,有關228的話題仍然充滿著禁忌;書市上也看不到什麼公開擺設的、有關228的著作。我既不認識任何一個親歷事件的歷史見證者,也就無從進入這段迷霧般的歷史核心進行採訪。雖然從台北大稻埕的事件現場出發,一路循線南下,進行了一個多月的田野尋訪,據此寫了稿子,還是被退了回來。其後,國防部總政治作戰部印行的《「二二八」真相》讓我偶然找到進入那迷霧一般的歷史現場的線索,進而通過坐了34年又7個月的牢,幾年前才從火燒島歸來的林書揚先生的指點,我聽到了光復初期台灣四大才子:郭琇琮、許強、吳思漢與呂赫若的名字與事蹟,從而知道了歷經228潰敗的絕望、幻滅與苦悶之後,郭琇琮一代人在全面內戰的中國的激越的歷史中重新找到的新的民族身分認同,從而投入新民主主義革命,卻在1950年韓戰爆發以後,隨著台灣被納入以美國為首的反共資本主義陣營,而在台北馬場町刑場折斷的激越的青春與理想主義。

未滿三十歲的我而言,忽然認識到長埋地下,任歲月不斷沖刷、湮滅的台灣歷史時,我的思想起到無以名狀的震撼的反應。尤其是郭琇琮的遺言:「把我的屍身用火燒了,灑在我所熱愛的這片土地上,也許可以對人們種空心菜有些幫助呢!」立刻抓住了我那已經對台灣社會的未來感到悲觀失望的受挫的心,激起我探尋挖掘228及50年代白色恐怖歷史真相的熱情。

1987年8月15日宣布解嚴之前,我以〈美好的世紀〉為題,在《人間》雜誌發表了關於郭琇琮生命史的報告文學,在知識文化界引起出乎意料的轟動。我也辭去《人間》雜誌的專職,以自由寫作者的身分展開台灣民眾史的調查採訪與寫作。

《幌馬車の歌》

我寫的第二篇人物報導就是1950年10月14日被槍決的省立基隆中學校長鍾浩東,也就是鄉土作家鍾理和的同年兄弟鍾和鳴的故事。歷經一年多的調查採訪,1988年9月,以《幌馬車之歌》為題,在《人間》雜誌發表,贏得了更大的轟動與反響,也促成了侯孝賢導演的《悲情城市》的電影創作。

據保守估計,在長達五年(1949至1954)的恐怖期間,至少有三千名以上不分族群、省籍與性別的共產黨人、愛國主義知識分子、文化人、工人和農民遇害,並有八千人以上的民眾被投入十年以上到無期徒刑的牢獄之中。我一直自覺地承擔讓被湮滅的歷史重新出土的社會責任。迄今為止,為了尋訪被湮滅的歷史,我幾乎走遍台灣的城鎮與山村,甚至遠赴大陸各地、香港和日本,採集倖存者的歷史證言。

從世界史的宏觀來看,台灣1950年代的白色恐怖是國共內戰與國際冷戰的雙戰結構下誕生的歷史悲劇。對這些50年代的政治受難者來說,由於這場恐怖的政治風暴所具有的「雙戰構造」的性質,因此也就飽嘗了民族的和階級的雙重悲劇所帶來的無比痛苦和悲哀。對犧牲者及其遺族的最大傷害,莫過於通過整體社會長期反共的恐怖政治,讓犧牲者的下一代與加害者站在一起,自動地逼使已經犧牲的父兄的政治信仰「轉向」,進而否定他們犧牲的意義並取消他們的歷史。更為悲哀的是,有些犧牲者的下一代並不僅僅止於否定與取消而已,他們甚至在思想上走到他們父兄的對立面。這樣,當年為了理想的堅持,寧可犧牲肉體的生命也不背棄自己的思想的受難者們的犧牲,豈不失去了他的意義了呢?

從這個觀點來看,台灣的1950年代白色恐怖就不只是殺了多少具有理想主義信念的知識菁英與民眾而已。它更把日據以來台灣進步思想的傳統,不管是哲學的、文學的、藝術的、乃至運動的理念都徹底消滅了。也因此它把台灣社會的良知與正義都徹底消滅了。以至於整個社會的思想意識長期陷入喪失民族主體性的可悲的虛脫狀態。也因此連一些受害者的下一代也自覺不自覺地成為妨礙台灣歷史前進的「白色恐怖」的共犯結構。1950年代白色恐怖帶給受難者家族及全體民眾的悲哀沒有比這個更悲哀的了。

二戰後的國際冷戰與國家內戰的雙戰結構,帶給兩岸人民的是民族分裂的歷史悲劇。一個不懂得尊重歷史悲劇的民族,最終還要受到歷史老人的再度懲罰的。歷史的真相雖然不一定能完全還原,但也不能任其失落,因此我們就得要時時去拾回,並且通過寫作,把被淹沒的歷史挖掘出來,把被扭曲顛倒的倒正過來,共同克服民族分裂的悲劇帶給人們的痛苦。

長期以來,一直有人問我:「究竟是什麼力量可以讓你堅持下來,一直做下去?」我想,就是為了找回失落的台灣理想主義的認知,讓我就這樣在「尋訪被湮滅的台灣史與台灣人」的寂寞路上,一路孤單地走了下來。

藍博洲簡介

1960年生於臺灣苗栗。1983年開始發表短篇小說。最早揭露與研究臺灣白色恐怖歷史的作家。曾任日本警察沿革志《臺灣社會運動史》主編,時報出版公司「臺灣民眾史」叢書特約主編,TVBS《臺灣思想起》電視節目製作人,中央大學新銳文化工作坊主持教授,香港浸會大學國際作家工作坊,東華大學駐校作家,臺大東亞文明研究中心計畫主持人,北大人文基金高級訪問學者,上海華東師大傳播學院駐校記者、中國創意寫作研究院駐校作家,重慶大學人文社會科學高等研究院資深訪問學者。現任辜金良文化基金會董事長,人間出版社發行人。出版著作:《旅行者》、《沉屍‧流亡‧二二八》、《幌馬車之歌》、《日據時期臺灣學生運動》、《白色恐怖》、《尋訪被湮滅的臺灣史與臺灣人》、《共產青年李登輝》、《天未亮──追憶1949四六事件(師院部分)》、《麥浪歌詠隊──追憶1949四六事件(台大部分)》、《臺灣好女人》、《消失在歷史迷霧中的作家身影》、《藤纏樹》、《紅色客家人》、《一個青年小說家的誕生》、《紅色客家庄》、《消失的臺灣醫界良心》《台共黨人的悲歌》、《消逝在228迷霧中的王添灯》、《戰風車──一個作家的選戰日記》、《老紅帽》、《尋找祖國三千里》《你是什麼派》、《台北戀人》、《臺灣學運報告(1945-1949)》、《幌馬車之歌續曲》、《春天——許金玉和辜金良的路》、《尋魂》、《尋找228失蹤的宋斐如》、《愛情像滿天的流星雨——台灣第一才子呂赫若》、《壁——尋找臺灣新劇運動的旗手簡國賢與宋非我》等。

Read More