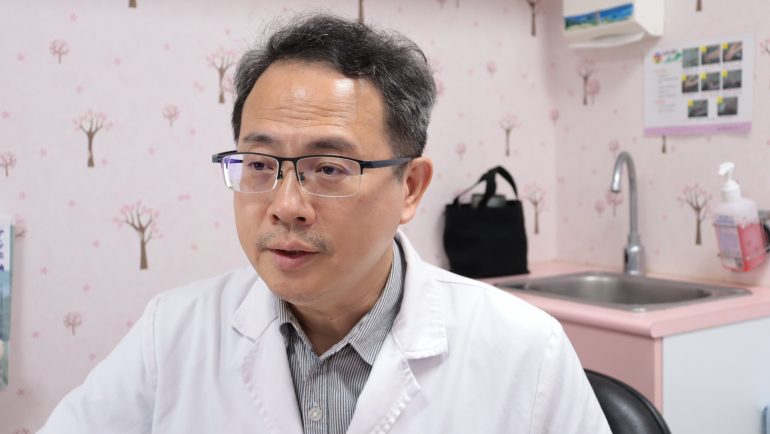

中榮感染科醫師陳永峻指出,透過通盤檢查判讀,確認病人並非失智,而是感染隱球菌腦膜炎。 (記者陳金龍攝)

記者陳金龍∕台中報導

88歲林姓退休教師原本頭腦清晰,今年1月起開始間歇性發燒、劇烈咳嗽,症狀持續2個月,然後病情急轉直下,短短3週從完全能自理生活突然退化到臥床,出現認知功能變差、失禁、反應遲鈍等症狀,家人以為是失智,帶他到台中榮總就醫。

醫師檢查發現並非失智或中風,而是隱球菌腦膜炎。經給予抗黴菌藥物治療後病況改善,但因為年紀大,陸續出現腎功能不全、偽膜性腸炎、菌血症、血球過低等病況。醫療團隊像闖關打怪一樣,把他從鬼門關搶救回來。住院2個月後病況穩定出院,現在門診追蹤,可說話走路,也認得家人了。

中榮內科部感染科醫師陳永峻說,隱球菌常出現在鳥類糞便和土壤中,常接觸鴿子、野鳥、流浪貓、潮濕土壤的人,可能吸入孢子潛伏體內,免疫力差時就會發病。隱球菌最愛攻擊腦部和肺部,其中腦膜炎最嚴重,全球10週內死亡率高達24%到47%。

隱球菌腦膜炎早期症狀不明顯,像頭痛、發燒、惡心、疲倦、注意力不集中或輕微意識改變等,很容易跟感冒、中風或失智搞混。如果沒有及早發現治療,可能造成永久性神經損傷甚至死亡。中榮利用腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測及隱球菌抗原檢測搭配傳統培養方式增加診斷準確率。

中榮利用腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測以及隱球菌抗原檢測,搭配傳統培養方式增加診斷準確率。(記者陳金龍攝)

陳永峻說,高風險族群包括HIV感染者、器官移植患者、長期使用免疫抑制劑或類固醇、癌症病人及高齡慢性病患者。就算治療成功,仍有10%到70%的患者可能有後遺症,要特別小心。

陳永峻提醒,免疫功能較差的人要避免接觸高風險環境,出現持續頭痛、發燒、視力模糊、走路不穩、日夜顛倒、記憶力變差或意識改變等神經症狀時,要提高警覺趕快就醫。早發現、早治療是降低死亡率和後遺症的關鍵。