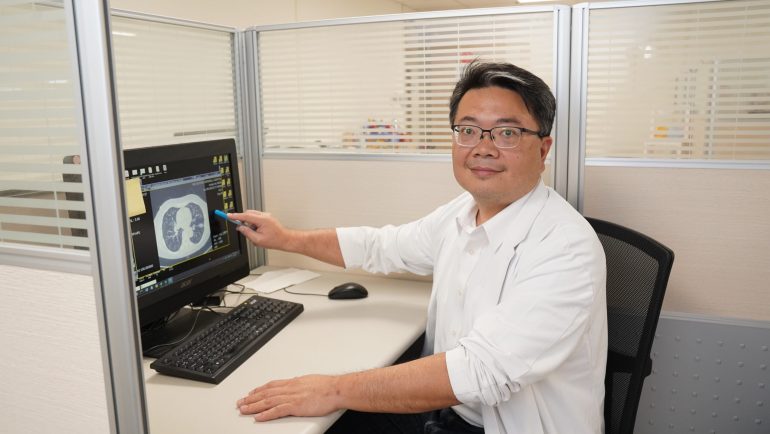

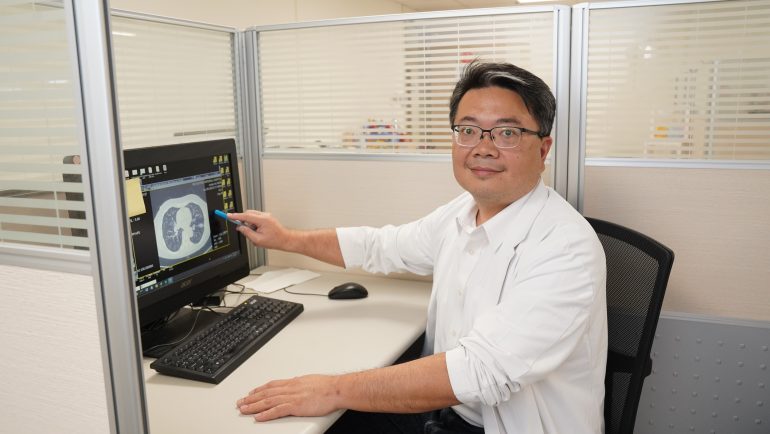

醫師謝義山表示,曾經得過肺結核患者,得到肺癌的機會是正常人的40-200倍之多,做低劑量胸部電腦斷層的肺癌篩檢,可早期發現、早期治療。(記者彭新茹攝)

記者彭新茹∕新竹報導

一名75歲女性患者,不菸不酒,今年LDCT肺癌篩檢發現左下肺葉有1顆接近3公分的惡性腫瘤,醫師採達文西手術,由於患者曾在十多年前罹患肺結核,因此,肺部淋巴像石頭一樣硬,甚至出現與血管沾黏的情形,經過約4個小時手術,病患住院3天後出院,恢復狀況良好,目前持續追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔外科醫師謝義山表示,在執行達文西肺葉切除手術,發現病患因為肺結核感染的病史,造成縱膈淋巴結跟石頭一樣硬,與血管沾黏嚴重,一旦手術時分破血管,瞬間可能就是數千甚至上萬CC的大流血。幸好透過達文西手術,在機器手臂輔助下進行血管分離結紮,左下肺葉有3條主要肺動脈分離後,雖然兩條分支分破流血,但順利止住流血,最後只有200CC的出血量。開完刀建議要努力深呼吸,咳痰,盡早下床活動,休息兩週即可以從事輕便的工作,建議2-3個月後再從事粗重工作或是運動。

謝義山提醒,根據統計,曾經得過肺結核患者,肺部都會有小的病灶,得到肺癌的機會,大概是正常人的40倍到200倍之多,所以如果有罹患過肺結核的話,肺部受過傷,需要做低劑量胸部電腦斷層。台灣女性得肺癌百分之80~90以上,都是不菸不酒,可能跟基因遺傳有關,而女性有家族史或是肺部有節結,建議每年要做檢查肺癌篩檢,早期發現,早期治療。

肺癌的早期症狀通常不明顯或無症狀,但可能包括慢性咳嗽、咳血、胸痛(尤其在深呼吸、咳嗽或大笑時)、呼吸困難或聲音沙啞、不明原因的體重下降和食慾不振等,有時也可能出現反覆的支氣管炎或肺炎。若出現上述任何症狀,建議及時就醫檢查。