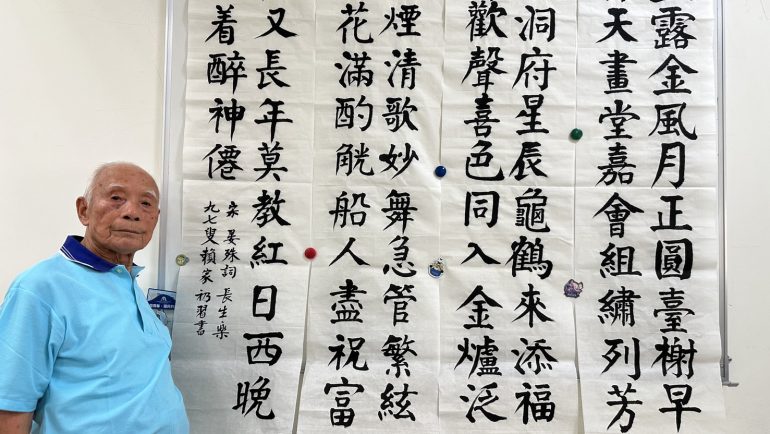

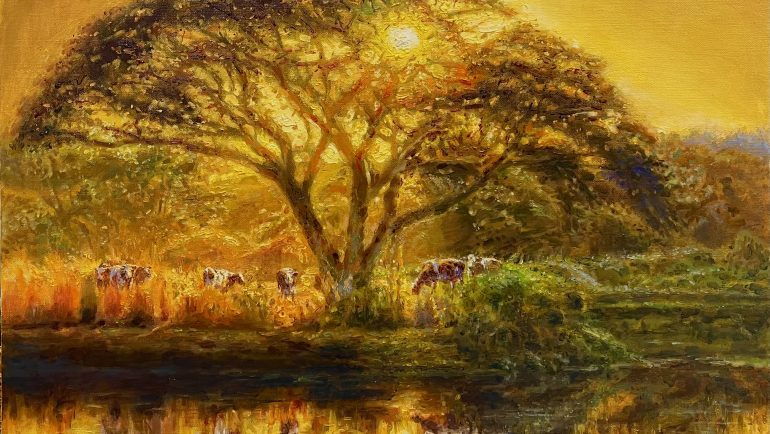

文/履彊 畫/葉繁榮

和諧之境

佛教作為東漢末年傳入中國的外來宗教,經過千百年的演進,已經內化為中國文化的重要一部分,也從過去專注三藏十二部的義理修持,到如今的人間佛教與現實人生相結合,以人間生活為重心,積極入世,讓學佛人在生活中實踐佛法,提升學佛的現世利益,以佛法改善人類社會,追求人間淨土。而星雲大師以降的佛光山體系僧俗四眾就是人間佛教最有力的實踐團體,在八宗共揚的理念下,不同專業背景的僧才輩出,無疑的《人間借路行》作者滿觀法師便是其中傑出的比丘尼之一。

《人間借路行》是滿觀法師的第二部長篇小說,閱畢掩卷之際,心中不禁浮現出禪宗六祖慧能大師的〈無相頌〉中所說:「佛法在世間,不離世間覺,離世覓菩提,恰如求兔角。」感受到作者所要傳達的是,出家不離在家因緣,在家可有出家之心。

來自台灣淨土花蓮的滿觀法師,是在一九九一年依止星雲大師出家,他自言出家前後,所做的工作都是「教書、編書」,如今擔任佛光文化事業有限公司社長兼總編輯,讓他除了修行之外,在文化、出版方面更有第一線的觀察與了解,接觸日多,自身那股文學的熱愛便無法自抑,因而趁著工作之餘,花費四年時間,寫出這部令人展讀不能自已的《人間借路行》,既是以寫作當修行,也是以文字般若弘法度眾,實令人欽佩。

《人間借路行》是一本既好看又耐讀的小說,不同於多數小說家戮力於文字情節、敘事手法、意象結構等技巧的經營,作者滿觀法師在小說的經營上自有一番不同的定見,故事文本沒有刻意營造奇險詭譎的情節或陰險狡詐的反派人物,整本書在清新自然的敘事下,充滿了貼近庶民生活的日常,讀者甚至可以找出書中相應的地方或場景,而書中的人物就在你我熟悉的地方,鋪陳著眾所熟悉的生活,但是有別於多數人在現實中所經歷的生存煎熬或醉生夢死,書中人物更多的是先天、後天接觸佛法的機緣,從而產生不同層次的覺醒與取捨,對自己的人生產生一定的指引,從而產生了自我生命、生活的方向。

就作者對文字的掌控能力,以及對長篇小說布局和敘事能力,其實這本《人間借路行》中的人物、情節交織,以及其中牽涉到時代氛圍,都足以發展成更豐富多元的大部頭小說,但作者精心剪裁捨棄許多能夠發展、深掘的隱藏情節,也沒有將其中的伏筆延伸更多的路線,而是將故事主軸設定在韓子楊、江若雪、陸世鋒、陸曼妮、高華這幾位青年男女在家眾,以及弘日法師、惠守法師等幾位出家眾,在上海、台北、石門等少數幾個地方,循著這幾條主線,近乎白描地勾勒了整本書的大千世界,其餘的繁華若夢都留給讀者自行想像補充,這樣的寫法,不禁讓人聯想到中國傳統的水墨留白技法,兩者都給人無限想像的空間,也讓讀者閱後留下無盡的餘味。

作者佛學涵養深厚,要在書中運用高深佛理並非難事,但作者並不以此為己足,反而只在適當的情節添上一筆,既不影響情節發展,更有畫龍點睛的效果,讓讀者產生茅塞頓開的效果,這種信手拈來便能寓佛法於日常的手法,非有對世間諸般事務相當透徹的了悟不可,而在松山西淨寺、石門光明寺、上海觀音文教館等幾個佛教道場,不論道場場景或法會禪七等,都有令人會心似曾相似的描述,非親臨其境者不能為,這也是作者在寫作本書上的優勢,借助其個人在佛光山體系中服務的親身經歷,為讀者展示佛法在世間法裡的本地風光,讓廣大讀者心嚮往之。

書中的出家眾,不論是弘日法師、惠守法師,甚至上海的圓空法師,都是佛教中「佛、法、僧」三寶中的一寶,理當在佛教小說中充當主角的角色,但是在小說中卻都只是扮演接引人,藉由這幾位法師,將世俗凡夫引入佛門,讓他們由親近道場,參觀、禮佛,進而親近佛教,想要了解佛法義理或修行法門,進而深入佛法大海。但作者未以法師作為小說的主角,而以廣大芸芸眾生的視角,塑造星雲大師倡導的人間佛教在現世社會中的功能,這些書中的法師時時踐履星雲大師的「四給」:給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便,讓一個個沒有宗教信仰的俗人凡夫,從紅塵走入佛教道場,或問道求法、或參加講座、或參加禪七、或短期出家等等,在不同的活動中,逐漸認識佛教、發自內心親近佛教、接受佛教,這就是星雲大師人間佛教的宗旨,而作者滿觀法師以文字、以小說一步步來完成師父的心願。

在這本《人間借路行》中,還有一個讓人眼睛為之一亮的地方,就是全書的結尾部分,情節從韓子揚與江若雪這對情侶,轉向企圖從中奪愛的富家子藝術家陸世峰,原本快意紅塵的陸世峰,在追求江若雪不成,轉而到石門光明寺打禪七,解七後,離開光明寺前,收到弘日法師贈送的《弘一大師傳》,展讀之下,竟發現自己與弘一大師有些許相似之處,這是一種感悟,也是一種認同與依止。而在書末,作者如此描述:

翻到〈空門〉這一頁,一張白色書籤掉下來,上面是弘一大師的墨跡,寫著:

今日方知心是佛

前身安見我非僧

以此作為全書的結局,令人驚豔,也令人深思。若說稍前的韓、江二人未做結局的結局,已經是神來之筆,那麼,陸世峰的作為全書沒有結局的大結局,正是一種高明的敘事手法。弘一大師這兩句詩,第一句道出了佛教所言「一切眾生本來是佛」、「心佛及眾生,是三無差別」的本義,第二句並為全書做了一個結論:弘一大師、陸世峰,甚至韓子揚、江若雪前世都可能是佛門僧侶,都是修行人,只因因緣牽引,這一世要從紅塵度入佛門,出家在家,並無影響,都在修行,都要悟、都要覺。一許,非滿觀法師此等佛門中人,不能作此高明結尾。

中國佛教自古以來,便有以俗講、變文等吸引士人學佛信佛的方式,及至明清小說崛起,佛教思想藉小說之傳播,大量進入民間,成為佛教傳播的重要推手。今日滿觀法師以小說弘揚佛教,既不拘泥於佛法奧義,又能寓說法於不說法,當是接續佛教文學、佛教小說弘法度眾的傳統,我們期待他有更多優秀小說來教化現世、移風易俗、弘揚佛法。

Read More