童綜合醫院引進達文西單孔機械手臂,至今已完成128例手術,單一微小切口手術,讓更多患者獲得更優質的預後與生活品質。(記者陳金龍攝)

記者陳金龍∕台中報導

童綜合醫院1日舉行「科技領航再創佳績 達文西單孔機械手臂手術率先突破百例記者會」,並成立「國際單孔機械手臂手術教育暨觀摩中心」,該院自5月23日引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統後,已完成128例手術。

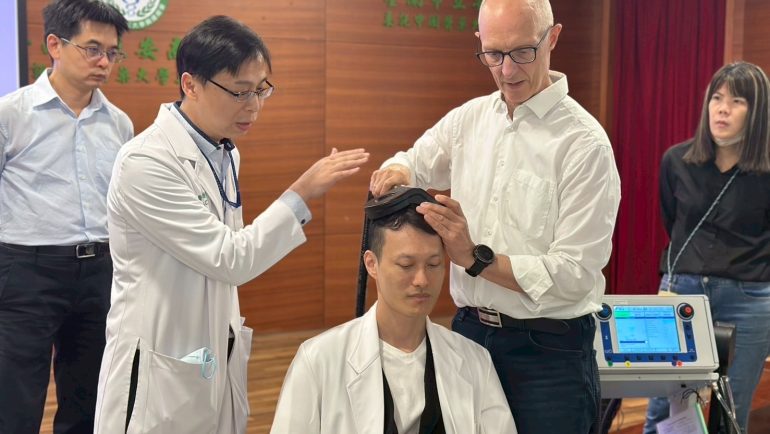

童綜合醫院昨日成立「國際單孔機械手臂手術教育暨觀摩中心」,由該院婦產部主任劉錦成(右)擔任該中心主任。(記者陳金龍攝)

院長歐宴泉代表醫院宣布,由婦產部劉錦成主任擔任該中心主任,致力於推動各式單孔微創手術的臨床教育與觀摩交流,成為國際專業人才培訓與技術分享的重要平台。

記者會邀請多位曾經接受過達文西單孔機械手臂手術的患者到場分享,其中,86歲陳姓阿公112年曾騎乘重機參加不老騎士環島公益活動,接受PSA篩檢時發現攝護腺特異性抗原指數高達13.18ng/mL,經診所轉診至童綜合醫院就醫檢查,發現罹患攝護腺癌,考量年紀希望減少疼痛、盡速復原,進行達文西單孔攝護腺切除手術,術後第1天即可進食、洗澡,第3天出院,傷口不需拆線,恢復良好,現場更吹奏薩克斯風。

67歲林姓男患者因口腔內發現懸雍垂腫瘤及右側軟顎鱗狀細胞癌,副院長蔡青劭進行經口達文西單孔機械手臂切除手術,更清晰手術視野與更靈活的器械運用,讓兩處腫瘤細胞能精確的全部清除,減少正常組織與口腔功能的傷害,術後也能快速恢復。

22歲陳姓女性患者因體檢時發現右側甲狀腺結節,並感覺右側甲狀腺腫大造成頸部壓迫而呼吸困難,經一般外科余積琨主任診視並進行頸部超音波檢查,確認右側甲狀腺葉2處病灶。因患者擔心術後脖子留疤,於是採用達文西單孔經腋下無痕甲狀腺切除手術。在達文西單孔系統3D放大10倍視野下更精準辨識出神經血管以及副甲狀腺,保留正常組織功能,術後第3天即出院,恢復良好。

歐宴泉表示,單孔手術擁有傷口更小、更少疼痛、更快恢復、更好生活品質等優點。