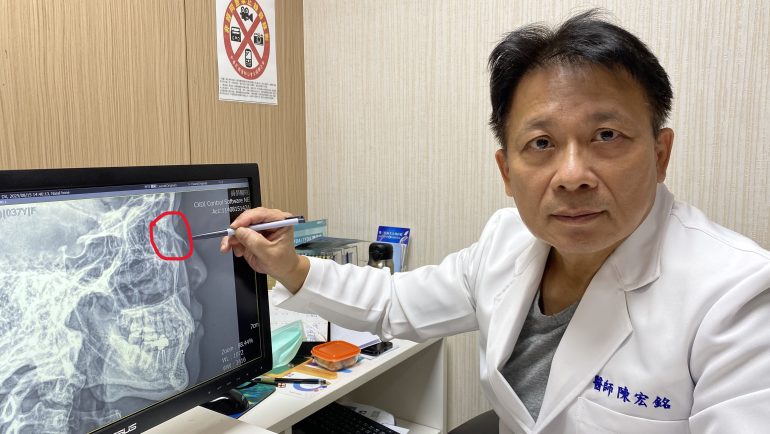

消費者文教基金會5日公布兒童牙膏、漱口水檢測,25件抽樣的市售商品中,鉛、鎘、砷及汞均未達檢出量(定量極限為1ppm),符合規定。(消基會提供/中央社)

記者陳柏翰∕台北報導

消費者文教基金會5日公布兒童牙膏、漱口水檢測,有關重金屬含量的檢測結果,25件抽樣的市售商品全部合格。

消基會表示,目前市售兒童專用牙膏及漱口水品牌眾多,且是許多兒童每天使用的商品,品質攸關消費者口腔健康及使用安全,值得重視;衛福部亦於2021年起將牙膏及漱口水納入化粧品管理範圍。

在今年6月,消基會於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網路購物平台購買檢測樣品,其中兒童專用牙膏19件、兒童漱口水6件,產地包括台灣、日本、義大利、中國大陸、韓國、泰國、馬來西亞、德國及斯洛伐克。

消基會指出,此次測試25件兒童專用牙膏及漱口水中的鉛、鎘、砷及汞,結果均未達檢出量(定量極限為1ppm),符合規定。

消基會表示,國外調查發現的牙膏重金屬殘留,主要來自配方中礦物研磨劑,若在開採與製程中未嚴格管控,就會夾帶殘留,建議主管機關強化針對天然礦物背景研究與抽驗頻率;另建議業者對含天然礦物或萃取物商品,主動檢測是否含重金屬,提高通路信賴與消費者安心度。